Un mot

Toujours la brève présentation des nouveautés (et autres écoutes et

réécoutes) de la dernière période écoulée : juin, juillet – et le plus

clair d'août.

Pendant ces deux mois et demi, beaucoup de Glazounov, de Sibelius, de

Messiaen et de compositrices (découverte émerveillée de Charlotte Sohy,

largement du niveau de Chausson, ou de Louise Adolpha Le Beau,

réévaluation franche de Lombardini Sirmen, Jaëll et Bonis…) – mais

aussi des cycles « musiques de scène de Sullivan », « violon

sud-italien du XVIe s. » (écouté tous les disques contenant du

Montalbano, le plus souvent une piste par disque…), « germains inconnus

qui font de la musique de chambre passionnée ».

Tout cela se trouve aisément en flux (type Deezer, gratuit sur PC ; ou

sur YouTube) et en général en disque. Il faut simplement pousser la

porte.

(Pardon, mes présentations de titres ne sont pas toutes normalisées, il

faut déjà pas mal d'heures pour mettre au propre, classer et mettre un

minimum en forme toutes ces notes d'écoutes. Il s'agit vraiment de

données brutes, qui prennent déjà quelques heures à vérifier,

réorganiser et remettre en forme.)

La légende

Les vignettes sont au maximum tirées des nouveautés. Beaucoup de

merveilles réécoutées ou déjà parues n'ont ainsi pas été immédiatement

mises en avant dans la notule : référez-vous aux disques avec deux ou

trois cœurs pour remonter la trace.

(Un effort a été fait pour classer par genre et époque, en principe

vous devriez pouvoir trouver votre compte dans vos genres de

prédilection.)

J'indique par

(nouveauté) ou

(réédition)

les enregistrements parus ces dernières semaines (voire, si j'ai un peu

de retard, ces derniers mois).

♥ : réussi !

♥♥ : jalon considérable.

♥♥♥ : écoute capitale.

¤ : pas convaincu du tout.

(Les disques sans indication particulière sont à mon sens de très bons

disques, simplement pas nécessairement prioritaires au sein de la

profusion de l'offre.)

Le tout est classé par genre, puis par ordre chronologique très

approximatif (tantôt la génération des compositeurs, tantôt la

composition des œuvres, quelquefois les groupes nationaux…) au sein de

chaque catégorie, pour ménager une sorte de progression tout de même.

A. Opéra

(nouveauté)

♥♥

LULLY, J.-B.: La naissance

de Vénus [Ballet] (Cachet, Tauran, Bré, Auvity, Estèphe, Les Talens

Lyriques, Rousset) (Aparté 2021)

→ Peu de chant, pas d'action, pas non plus le LULLY le plus

vertigineux, mais les interprètes y font des merveilles : élégance

suprême des danses, et quelle distribution incroyable, la tendresse de

Cachet, l'astringence de Tauran, le mordant incroyablement savoureux

d'Estèphe…

♥

Haendel – Rinaldo – Mallon

→ Un peu tranquille à l'usage. Mais beau.

♥

Haendel – Giulio Cesare in

Egitto – Esswood, Murray, Harnoncourt

(airs de César, Sextus)

→ Vraiment carré et métronomique. Couleurs « authentiques »,

mais beaucoup moins souple que Leitner… !

♥♥♥

HANDEL, G.F.: Giulio

Cesare in Egitto [Opera] (Sung in German) (Popp, Ludwig, Berry,

Bavarian Radio Chorus, Munich Philharmonic, Leitner)

(airs de César, Ptolémée & Sextus)

→ Version tradi pleine de mots et de vie, je l'adore celle-ci.

♥♥♥

Haendel – Giulio Cesare in

Egitto – Murray, Karnéus, Robson ; Bavarian State Orchestra ;

Bolton (Farao Classics)

(airs Cesare, Sesto & Tolomeo)

→ Remarquablement vif, et chanteuses merveilleuses (Karnéus !). Murray

a vieilli mais s'en tire très adroitement !

→ Trissé la sélection !

♥

Haendel – Serse – Murray,

Kenny, Robson, Chiummo ; Bavarian State Orchestra ; Bolton (Farao

Classics)

(airs choisis, 1h)

→ Plus sec et figé.

♥♥

Haendel – Serse – Fagioli

Kalna Genaux Aspromonte… ; Il Pomo d'oro (DGG)

♥♥♥ Carl Heinrich

Graun

(c.1703 - 1759).Cleopatra & Cesare. Jacobs (HM)

→ Du seria hypertrophié avec grands airs de 10 minutes, dont certains

d'une inspiration grisante !

♥♥♥

Rameau – Castor &

Pollux (version 1737) – Christie

♥♥

Rameau – Castor &

Pollux (version 1754) – Pichon

Mozart – Don Giovanni, final

acte I – Bonynge

→ Dans cette veine moelleuse orchestralement et luxueusement chantée,

j'avoue que, pour ma part, ce n'est vraiment pas la version qui me

convainc le plus. (Je serais plutôt du côté de Solti LPO 78, malgré

Weikl et Sass qui ne sont pas la grâce même.)

→ Lecture tout de même globalement très lente, avec un orchestre qui

surexpose les cordes (l'English Chamber n'a toujours été chambriste que

de nom…), une prise de son fortement réverbérée et qui repousse tout le

monde un peu en arrière (si vous parvenez à entendre les lignes

individuelles dans l'Engloutissement, je vous admire…), et bien sûr des

chanteurs très « globaux » dans leur approche musicale et verbale.

→ Ce n'est même pas Sutherland qui est la pire (au moins elle

s'investit expressivement) : Lorengrar ne fait vraiment pas d'efforts

de ce point de vue, étalant sa splendide voix homogène avec, à mon

sens, beaucoup moins de sens dramatique qu'à l'ordinaire, et d'une

manière générale, le sens précis du mot et la situation n'est pas

particulièrement souligné – non que ce soit du tout mauvais, mais dans

une discographie aussi pléthorique, quitte à distinguer une version,

j'attends une qualité d'engagement / de prégnance particulière.

→ À cela s'ajoute l'incongruité de certaines associations : les duos

Bacquier-Horne, où la seconde (malgré toute la qualité de timbre et la

féminité soulignées par Francesco) semble vouloir dévorer le premier,

dont le timbre et les manières un peu trop franches évoquent davantage

un pauvre bougre des rues qu'un aristocrate manipulateur et enjôleur,

finit par verser dans une veine de comique probablement imprévue.

→ J'aime cependant beaucoup Krenn, dans un grand jour d'élégance, et

Monreale, Masetto très charismatique !

→ Et puis je sais que ça intéresse peu en général, surtout pour Mozart

(j'ai l'impression que c'est davantage un critère pour Verdi en

général), mais l'italien n'est vraiment pas très bon… Sutherland,

Lorengrar, Gramm, c'est assez terrible de faire ça…

→ Pour autant, j'aime bien cette version, très bien chantée (si l'on

met de côté la question, pas négligeable du tout, de la langue), avec

des personnalités fortes. Mais elle ne m'apporte pas autant qu'à vous,

clairement. Dans ce genre un peu tranquille, j'aime bien davantage

Lombard avec la Radio Suisse Italienne (Forlane 98) : les chanteurs y

sont moins proméminents, mais la qualité de langue et le frémissement

fin autour du texte et des situations y est, de mon point de vue,

davantage réussi.

♥♥

Mozart – Don Giovanni,

final acte II – Currentzis (Sony)

→ Très rapide et furieux, à défaut d'être creusé.

Mozart – Don Giovanni, final

acte II – Malgoire (Auvidis 98)

→ Vraiment sec, voix courtes. Sans lieto fine.

♥♥

Mozart – Don Giovanni,

final acte II – Radio Suisse Italienne, Lombard (Forlane 98)

→ Assez lent et doux, mais finement articulé par les chanteurs

(Kotcherga formidable).

(nouveauté)

♥

Beethoven – Fidelio –

Davidsen, Elsner, Kränzle, Zeppenfeld ; Landshammer,

Groissböck ; Ch Radio Leipzig, Dresden PO, Janowski (PentaTone

2021)

→ Lecture très tradi, pas aussi ardente que les meilleurs Janowski.

L'ensemble me paraît un brin épais considérant ce qu'on peut attendre

de ce chef à la tête d'un excellent orchestre (mais dont les

spécificités ont peut-être baissé pendant les 30 ans où il a peu

enregistré?).

→ Vocalement, solide, mais ce n'est pas non plus la fête :

Davidsen, Elsner et Landshammer ne sont pas très expressifs. Les trois

clefs de fa crèvent les baffles par leur présence et leur inspiration,

et le Chœur de la Radio de Leipzig (le meilleur au monde, devant la

Radio de Berlin ex-Est ?) ravit absolument. Mais au sein de

l'offre très riche, ce n'est pas l'enregistrement à découvrir

prioritairement.

♥♥♥

Verdi – Luisa Miller –

Moffo, Bergonzi, MacNeil, Cleva (RCA)

→ La version la plus extraordinaire qui soit – mais l'œuvre reste assez

moyenne, malgré le tournant qu'elle affirme dans l'esthétique

verdienne.

♥♥♥

Verdi, Stiffelio,

Battistoni (C Major)

→ La grande version d'un Verdi majeur (le plus mal connu peut-être des

Verdi majeurs…).

♥♥♥

Verdi – Il Trovatore –

Frittoli, Urmana, Licitra, Nucci ; La Scala, Muti (2000)

→ Orchestralement, fabuleuses atmosphères, finition et pensées extrêmes

– de très loin le meilleur disque de Muti, avec son antique Sacre du

Printemps où il dirige Philadelphie !

(nouveauté)

♥♥♥

Verdi – Simone Boccanegra

– Amarillli Nizza, Fraccaro, Gezim Myshketa, Frontali, F.

Furlanetto ; Palermo, Philippe Auguin (Dynamic 2021)

→ Frontali toujours aussi miraculeux de tenue vocale et de verbe haut,

plus de vingt ans que ça dure ! Très bel entourage (Fraccaro

toujours fruste, mais ça marche bien, et la vaillance est là !).

→ Extraordinaire Paolo de Myshketa, mordant et mordoré…

→ Prise de son Dynamic pour une fois décente, on sent la prise faite

dans le théâtre, mais le confort d'écoute reste tout à fait valable.

→ Une grande version !

♥

SULLIVAN: Macbeth / King

Arthur / Merry Wives of Windsor – RTÉ, Penny (Naxos 1992)

♥♥

Sullivan – The Pirates of

Penzance – Sinclair, R. Lewis, Pro Arte Orchestra, Sargent (EMI)

→ Sinclair rules ! (Richard Lewis aussi.)

♥♥

Massenet – Werther –

Etcheverry, actes II & III

(nouveauté)

♥♥

Messager – Passionnément –

Gens, Santon, Car, Huchet, Noguera ; É. Dupuis ; Münchner

Rundfunkorchester, Stefan Blunier (Bru Zane 2021)

→ Délicieuse suite de couplets (il manque le texte parlé, hélas), qui

parle parfois sans détour du corps (« J'ai lu, dans la sainte

Écriture » traite largement de la gravité et des seins…), sur une

musique élégante et charmante, du chic français. Musicalement un peu

interchangeable, sans doute, mais toujours très agréablement mélodique.

→ Très belle équipe, même si les voix féminines sonnent un peu

« grand », manquant peut-être un peu de malice dans

l'expression.

♥♥♥

NIELSEN – Saul og David –

Jenseni (Danacord)

→ Très belle veine épique, remarquablement chantée, voilà un opéra qui

frémit, palpite, s'épanche, et dans une langue musicale riche mais

calibrée pour le drame – on ne reconnaît les bizarreries de Nielsen

qu'à quelques doublures de bois et tournures harmoniques, sans quoi le

compositeur s'efface vraiment au profit du drame !

→ Voix incroyables, franches et riches, orchestre très mobile et habité

comme toujours avec Jensen, un très grand nielsenien malgré son

âge !

→ Bissé.

♥♥♥

Stephan – Die ersten

Menschen – Ronge, Nimsgern, Rickenbacher (CPO)

→ Œuvre considérable, interprétation fulgurante.

(nouveauté)

♥♥♥ Marcel

Lattès – Le Diable

à Paris – Tassou, Dubroca, Laulan, Mossay, P.A. Dubois, Les Frivolités

Parisiennes, Dylan Corlay (B Records 2021)

→ Réjouissante loufoquerie qui mêle la bluette, les intrigues

d'infidélité et le pacte diabloque, dans une musique d'opérette chargée

de clins d'œil (à Berlioz, Gounod…), vivement mélodique et très

entraînante. Belle réussite qui avait été préparée pour la scène avant

la Fin du Monde – cela s'entend !

→ Une fois de plus, Tassou, Dubroca et P.A. Dubois sont miraculeux, et

l'orchestre de toute première qualité, extrêmement engagé et convaincu.

(nouveauté)

Spyridos

SAMARA .:

Mademoiselle de Belle-Isle [Opera] (Simos, Christoyannis, Maropoulos,

Kontos, Kaval Choir of Sofia, Pazardzhik Symphony, Fidetzis) (Naxos

2021)

→ Opéra en français, très conservateur et aimable, dans le goût du

romantisme très mesuré et à flux continu de La Carmélite de Hahn.

→ Intrigue à la Cour de France, autour de la figure de Richelieu.

→ Bons chanteurs, orchestre clairement pas dans les premiers de la

classe.

(nouveauté)

Abdi – Hafez – Mohammad

Motamedi, Babak Sabouri

Haleh Seyfidazeh, NSO Ukraine (Naxos 2021)

→ Malgré l'usage de l'instrumentarium occidental, c'est bel et bien un

opéra en arabe, et chanté avec une technique d'émission et une

ornementation mélismatique typiques d'une toute autre culture que celle

de l'opéra europée. Je n'ai pas été très touché, faute de repère sans

doute – ou est-ce un moyen terme intrinsèquement peu convaincant ?

→ Bravo en tout cas, une fois de plus, à Naxos qui documente

courageusement ces raretés qui peineront probablement à trouver leur

public !

♥

Adès – Powder Her Face –

Almeida Ensemble, Adès (EMI)

B. Récital

♥♥♥

Haendel –

« Svegliatevi nel core » de Giulio Cesare – Bolton, Leitner,

Jacobs, Minko…

♥♥♥

Gounod – Air du poison –

Barrabé

♥♥ Vocal Recital :

Berglund,

Joel - RANGSTRÖM, STENHAMMAR, WAGNER / MUSSORGSKY, M.P. / BRAHMS

/ ROSSINI, G. / MOZART (Recordings) (1937-1961) (Bluebell 2007)

→ Tout chanté en suédois.

♥♥♥ Opera Arias :

Björker,

Leon - MOZART, W.A. / WAGNER, R. / VERDI, G. / RANGSTROM, T. /

ATTERBERG, K. (Great Swedish Singers) (1934-1959)

→ Voix splendide et naturelle, encore plus que Berglund ! Et

tout est chanté en traduction suédoise !

→ (Bissé.)

♥♥

Korngold – Pierrots

Tanzlied – Hampson

♥♥♥

Orff – Carmina Burana,

« Dies, nox et omnia »

versions Gerhaher-Rattle, Ormandy, Cognet-Kuentz, Tézier-Shanghaï…

→ La tessiture extrêmement haute permet d'entendre les barytons sans

cravatage, quel plaisir… devraient chanter tout le temps ainsi… on

s'aperçoit qu'ils en ont la technique, en plus !

C. Ballet &

musiques de scène

♥

Mozart – Ouverture Lucio

Silla – Harnoncourt

Hervé – Ouverture de Mam'zelle

Nitouche (version Fernandel)

(réédition)

♥♥

SULLIVAN, A.: Incidental

Music - Merchant of Venice (The) / Henry VIII / The Sapphire Necklace:

Overture (RTÉ Concert Orchestra, A. Penny) (Naxos 1992, réédition 2021)

→ Remarquablement réussi, et vraiment nourrisant pour de la musique de

scène. De beaux pastiches (celui de Donizetti dans la Barcarole du

Marchand de Venise !), et servi par la Radio Irlandaise au

sommet – les solos de clarinette sont incroyables !

(réédition)

♥♥

SULLIVAN, A.: Île Enchantée

(L') [Ballet] / Thespis: Ballet Music (RTÉ Concert Orchestra, Penny)

(Marco Polo, réédition Naxos 2021)

→ Quelle remarquable veine mélodique ! Et rien de vulgaire,

malgré la simplicité. Orchestre ici encore magnifique.

(nouveauté)

♥♥♥

Thrane, Udbye, Haarklou, Ole

Olsen, Apestrand, Elling, Borgstrøm, Eggen – « Ouvertures

d'opéras norvégiens » – Opéra National de Norvège, Ingar Bergby

(LAWO 2021)

→ Écume d'un patrimoine enfoui où se révèlent de véritables

personnalités mélodiques et dramatiques (toutes sont de style

romantique) – et enfin une seconde version de l'ouverture de Thora på

Rimol, le chef-d'œuvre tétanisant de Borgstrøm !

Que ne rejoue-t-on cela sur les scènes de Norvège, puis partout

ailleurs, fût-ce en traduction !

♥

Nielsen: Moderen (The

Mother), Op. 41, FS 94 (version for choir and orchestra) – Odense

Symphony Orchestra; Delfs, Andreas (Dacapo)

(réédition)

♥♥

Stravinski – Ballets russes

– Les Siècles, Roth (Actes Sud, réédition HM 2021)

→ Très belles versions très précises et animées, sur les instruments de

facture française de l'époque !

→ On gagne un peu en grain, mais à cette date, la différence de timbre

et d'équilibre n'est plus très spectaculaire par rapport aux

entreprises musicologiques opérées sur le XIXe siècle.

D. Sacré

(nouveauté)

♥♥♥

Montigny – Grands

motets : « Surge propera », « Salvum me fac

Deus » – Ensemble Antiphona, Rolandas Muleika (Paraty 2021)

→ Beaucoup de couleurs instrumentales et harmoniques, du beau

contrepoint, et une exécution qui a le sens de la danse !

♥♥♥

Haendel – Te Deum &

Jubilate d'Utrecht – Rademann (Carus)

(nouveauté)

Verdi – Messa da Requiem – Várady, Milcheva, Cupido, Ghiuselev ;

ÖRF, Segerstam (1980, Orfeo 2021)

→ Direction assez calme, exagérant peu les contrastes. Superbe chœur de

radio, délicat et expressif. Solistes moins plaisants, en particulier

les hommes peu gracieux – quand aux femmes, l'émission paraît parfois

légèrement poussée, ce n'est pas leur meilleur soir.

→ Très bonne version, mais dans une mer d'excellentes…

Borgstrøm – Jesus in Gethsemane, Die Nacht der Toten –

Norrlandsoperaen, Terje Boye Hansen (Simax 2010)

♥♥♥

Schmitt – Psaume 47 +

Salomé – ORTF, Martinon

♥♥

Poulenc – Stabat Mater –

Petersen, Cambreling

E. A cappella

(nouveauté)

♥ DESENCLOS, A. / LANGLAIS, J.: Gregorian Meditations, Requiem, Messe

solennelle… (University of Southern California Thornton School of Music

Chamber Singers, Scheibe) (Centaur 2021)

→ Motets de Desenclos et une nouvelle version de son méditatif requiem

post-fauréen (post-ropatzien ?) et très marqué par le grégorien.

(nouveauté)

♥ Schnittke – Concerto pour chœur, Trois Hymnes sacrées – Chœur

National d'Estonie, Putninš (BIS)

→ Voix un peu rauques (à la finnoise si l'on veut, mais les chœurs

finlandais ne sont justement pas comme cela…), belle interprétation

énergique bien captée dans ces tons de brun un peu homogènes.

(J'aimerais des voix plus colorées / typées ou au contraire plus

diaphanes.)

→ L'œuvre de Schnittke, assise sur toute une tradition de chant

orthodoxe (quoique le compositeur soit catholique, que la composition

date des années 1980 en Russie soviétique et que ses poèmes soient

profanes…), s'augmente de frottements harmoniques et de modulations

soudaines assez fabuleux – une très belle œuvre du XXe choral !

♥ Bo Holten : chœurs de Macfarren et d'aujourd'hui.

F. Symphonies

1) Baroques &

classiques

1) Baroques &

classiques

(nouveauté)

♥♥ J.S.

Bach: Orchestral

Suites Nos. 1-4, BWV 1066-1069 (versions d'origine) – Concerto

Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen (CPO 2021)

→ Très colorées et affûtées, ces lectures rehaussent d'ardeur et de

chatoyance ces suites monumentales. Encore une éclatante réussite de

Mortensen !

(nouveauté)

♥♥

Haydn – Symphonies 6,7,8

« Les heures du jour », volume 10 de l'intégrale « Haydn

2032 » – Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini (Alpha 2021)

→ Début incroyable du lever du jour ! Ce voile brumeux

déchiré par la lumière crue et réchauffante… assez incroyable de

suggérer si bien cela en musique.

→ Pour le reste, parmi les grandes versions de ces trois symphonies,

cinglantes mais sans sécheresse, colorées sans excès d'effets.

♥♥

Mozart – Symphonies 19 à 30

– Pinnock

→ Mentions spéciales aux 19 (vraiment du très bon Mozart) et 29 !

♥

Mozart – Symphonie n°35 –

Brüggen

♥♥

Mozart – Symphonies

35,39,41 – RPO, Beecham (50 à 55, domaine public)

→ Adoré la 35, c'est vif, net, avec un son ample et confortable qui

manque parfois aux ensembles sur instruments d'époque. On sent bien

dans les traits que les cordes n'ont pas le même niveau qu'aujourd'hui,

mais l'ensemble est propre et très vivant.

→ Dans les 39 et 41, ça sentait davantage son âge ai-je trouvé :

structures moins sensibles, lenteurs, épaisseurs. Et pas le même

wit.

(nouveauté)

♥ Pavel

Vranický / Paul

Wranitzky: Orchestral Works, Vol.

2 : Ouverture, Symphonies – Cz Chb PO, Pardubice, Marek Stilec

(Naxos 2021)

→ Jolies œuvres où l'on sent un peu de la force mélodique de Vranický,

et bien interprétées sur un orchestre tradi pas très colorées… Mais je

n'ai pas eu l'impression d'être confronté aux œuvres qui font sa

grandeur.

2) Premier romantisme

2) Premier romantisme

(nouveauté)

♥

C. Stamitz – Symphonies,

dont « Le Jour variable » – Die Kölner Akademie, Michael

Alexander Willens (CPO 2021)

→ Cette symphonie à titre est en effet très marquée par le style

français, et permet de replacer (comme Knecht !) la Pastorale de

Beethoven dans un environnement stylistique naturel & figuraliste

contemporaion.

→ Entrée pastorale réutilisant les mêmes ponctuations ornithologiques

que Beethoven, orage peu paroxystique, nuit suspendue, chasse très

figuratives (avec sections de cors autonomes très imitatives), joli

ensemble.

♥♥ Orchestral Music - BEETHOVEN, L. van / BRAHMS, J. / GLINKA, M.I. /

GLUCK, C.W. / MUSSORGSKY, M.P. (Dresden Philharmonic, H. Kegel)

(nouveauté)

♥

Beethoven – Symphonie n°3,

Coriolan – Ensemble Cristofori, Arthur Schoonderwoerd (Cavi 2021)

→ Avec son ensemble à un par partie qui avait révolutionné les

équilibres des concertos pour piano de Beethoven (que j'avais adorés

ainsi acides, secs, nerveux, colorés), Schoonderwoerd s'attaque à

l'Héroïque. Moins convaincu par le résultat : par rapport aux

autres versions sur instruments anciens, moins de prise de risque dans

le tempo et d'originalités dans les effets. Le manque d'ampleur des

cordes à 1PP se fait sentir aussi pour l'ambitus expressif face aux

vents. Plaisant, mais pas du tout neuf / essentiel.

♥

Ries – Symphony No. 5 in D

Minor, Op. 112 – Zürich Chamber Orchestra, Howard Griffiths (CPO)

→ Avec motif type Beethoven 5.

(nouveauté)

♥

Schacht: Symphonies, Vol. 2

– Evergreen Symphony Orchestra, Gernot Schmalfuß (CPO 2021)

→ Toujours réjouissant orchestre, dans ces symphonies d'un classicisme

finissant. Le menuet de la symphonie en sol est absolument ravissant,

un bijou qui pépie si joliment !

♥♥

Frøhlich: Symphony in

E-Flat - Gade: Symphony No. 4 National de la Radio Danoise,

Hogwood (Chandos 2013)

(nouveauté)

♥♥ Kurpiński,

Dobrzyński &

Moniuszko – Élégie, Symphonie n°2, Bajka – Wrocław Baroque O, Jarosław

Thiel (NFM)

→ Jeune romantisme fougueux de haute qualité, interprété sur

instruments d'époque, avec un feu exemplaire… Jubilatoire de bout en

bout !

♥♥

Gade – vol. 3, Échos

d'Ossian, Symphonies – Radio Danoise, Hogwood (Chandos)

(nouveauté)

♥♥

FARRENC, L.: Symphonies

Nos. 1 and 3 (Insula Orchestra, Equilbey)

→ Lecture très dramatique sur instruments d'époque, l'occasion de

réévaluer sérieusement le legs symphonique de Farrenc, jusqu'ici mal

servi par des orchestres & chefs qui n'en maîtrisaient pas

nécessairement le style.

→ On n'y découvre pas, à mon sens, une œuvre de tout premier intérêt

comme le sont les symphonies de Dobrzyński ou Macfarren, mais il s'agit

d'œuvres de belle facture, davantage dans l'air du temps que celles que

nous avons l'habitude d'écouter, et qui ont tout pour contenter

l'auditeur – hors, peut-être, la veine mélodique immédiate et la

surprise.

→ L'avantage de mettre à l'honneur les compositrices est de forcer,

mécaniquement, à

♥♥♥

Macfarren – Symphonies 4

& 7 – Queensland PO (int-1), W.A. Albert (CPO)

→ Écriture qui doit encore beaucoup à Beethoven et Weber, d'un très

beau sens dramatique, trépidant !

→ Orchestre un peu casserole (timbres de la petite harmonie vraiment

dépareillés), mais belle écriture romantique.

→ (Quadrissé.)

3) Deuxième romantisme

3) Deuxième romantisme

♥

Sullivan – Pineapple Poll

(arr. C. Mackerras) + Symphonie en mi « Irish » – Royal

Liverpool Philharmonic Orchestra, Lloyd-Jones (Naxos 2007)

→ Réorchestration de la matière d'un opéra, pour en faire un ballet.

→ Symphonie pas forcément passionnante sur le plan de la forme ou de

l'orchestration, mais quelles belles mélodies, à nouveau !

(le final en particulier)

→ Ici aussi, très bel orchestre (hautbois !), bien capté.

(nouveauté)

♥

Boëllmann – Symphonie en fa

majeur, Variations symphoniques & Quatre pièces brèves – Henri

Demarquette, Mulhouse SO, Patrick Davin (Fuga Libera 2021)

→ Symphonie romantique, avec des doublures alla Franck ajoutées.

Plaisant.

→ (Bissé.)

(nouveauté)

Bruckner – Symphonie n°3,

version originale de 1873 – Bergen PO, Dausgaard (BIS 2021)

→ Très vif à nouveau, minimisant le vibrato mais aussi les ruptures,

Dausgaard file – amenuisant peut-être les contrastes cette fois. Pas

totalement convaincu par le résultat : certes le spectre est

allégé et les grands thèmes du I prennent bien vie, mais l'absence de

ruptures audibles brouille un peu l'appréhension du fonctionnement même

de ces symphonies (juxtaposition / contamination de thèmes disjoints et

encyhaînés sans transitions).

(réédition)

♥♥

Bruckner – Symphonie n°6 –

Radio de Berlin-Est, Rögner (Eterna, Berlin Classics, réédition 2021)

→ Fidèle à ses conceptions très allantes et naturelles, pleines de

clarté de lisibilité, Rögner livre ici un Bruckner particulièrement

fluide et avenant, pas du tout menaçant, mais toujours tendu vers

l'avant – il tient remarquablement la tension, témoin sa Troisième de

Mahler quasiment sans égale de ce point de vue, arche unique

ininterrompue…

Mayer: Symphony No. 5 -

Mendelssohn-Hensel : Hero und

Leander - Le Beau: Piano Concerto, Op. 37 – Katia Tchemberdji, Berlin

ChbSEns, Jurgen Bruns (Dreyer Gaido 2010)

→ Hors Mendelssohn-Hensel, courte cantate plutôt bien faite, des œuvres

pas forcément enthousiasmantes, assez lisses. (Déçu que Le Beau,

géniale dans la musique de chambre, me laisse tomber comme cela !)

Tchaïkovski – Symphonie n°4,5,6

– Sanderling & Mravinski (DGG mono)

→ Assez raide, surtout Mravinski, sans la tenue implacable de la

version stéréo plus célèbre.

♥

Tchaïkovski – Symphonie n°6

– Karajan 77 (DGG)

→ Pour les timbales de son scherzo-marche… La version tient par

ailleurs assez bien !

♥♥

Tchaïkovski – Symphonie n°6

– Moravian PO, Lawrence Golan (Albany)

→ De très loin la version la plus rapide du final. Je l'aime beaucoup.

Glazounov – Symphonie 1 – RTV

Moscou, Fedoseyev (Denon)

→ Vraiment pas passionnant, surtout par rapport aux 5 & 6, comme

œuvres, même avec Fedoseyev !

♥♥

Glazounov – Symphonies 2,3

– RTV Moscou, Fedoseyev (Denon)

→ La 2 vraiment plus marquante et animée, avec en effet des influences

allemandes spécifiques !

→ Son scherzo est incroyablement proche du I de Saint-Saëns 3 !

♥♥♥

Glazounov – Symphonies

4,5,6 – RTV Moscou, Fedoseyev (Denon)

→ Les bijoux de la série, avec des thèmes russes typés irrésisitibles

(notamment la 4, mais le sommet de générosité lyrique est contenu dans

la 5 !). Version totalement électrique, qui sublime l'orchestration

très traditionnelle de Glazou.

→ 4 bissée

♥♥♥

Glazounov – Symphonies

5,6,7 – RTV Moscou, Fedoseyev (Denon)

→ Incroyable de transformer à ce point ce corpus un peu lisse en une

telle générosité mélodique pleine d'urgence !

♥

Glazounov – Symphonie 7 –

RTV Moscou, Fedoseyev (Denon)

4) Postromantisme &

décadents

4) Postromantisme &

décadents

¤

Mahler – Symphonie n°9 –

OPRF, Haenchen (Vidéo France Mu)

→ Je n'ai pas noté de commentaire, je suis surpris de ne pas avoir aimé

à ce point… Erreur de mise en forme peut-être.

♥♥♥

Magnard – Symphonies

1,2,3,4 – Ph. Fribourg Suisse, Bollon (Naxos)

→ Réécoute des Magnard de Bollon. Toujours la même révélation – la

forme germanique peut-être, mais ici éclate la dette envers le folklore

français !

♥♥

Sibelius – Symphonies 1

& 4 – LSO, Collins (Decca)

Sibelius – Symphonie n°2 (en

entier) – LSO, C. Davis (RCA)

→ Belle prise de son et des bois superbes (en effet, un petit côté

distancié émotionnellement, mais non sans chaleur pour autant). Je ne

suis pas sûr que ce ne soit pas la version qui m'ait laissé dubitatif

il y a quelques années, d'ailleurs (les cordes y sont d'une

articulation parfois un peu large).

→ Un peu lourd sur la durée, malgré les qualités exceptionnelles de la

petite harmonie et du timbalier !

Sibelius – Symphonie n°2 (mvt

I) – Boston, C. Davis (Philips)

→ Un peu hiératique, mais beau creusé des contrebasses.

¤

Sibelius – Symphonie n°2

(mvt I) – LSO, C. Davis (LSO Live)

→ Les défauts de la précédente version y semblent plus accentués (moins

belle prise de son, bois moins séduisants, tempi apparemment plus

lents, et cordes vraiment baveuses). La moins bonne des trois versions

Davis.

♥♥♥

Nielsen – Symphonie n°2 –

Tivolti Concert Hall SO, von Garaguly

→ Électrisant ! Mais seulement trouvé le premier mouvement,

dans un coffret…

♥♥♥

Nielsen – Symphonies 2

& 6 – Stockholm RPO, Oramo (BIS)

♥

Sibelius – Symphonies 2,5 –

Rai Torino & Cleveland ; Rodzinski

→ Belles lectures, assez dynamiques pour leur époque – mais l'on a eu

plus coloré, ardent et en place depuis.

♥♥

SIBELIUS, J.: Symphonies

Nos. 3 and 5 (Kajanus Conducts Sibelius, Vol. 3) (1928, 1932)

♥♥

Sibelius – Symphonies 3,6 –

Pittsburgh SO, Maazel (Sony)

♥♥♥

SIBELIUS, J.: Symphonies

Nos. 4 and 6 / The Swan of Tuonela (Leipzig Radio Symphony, Kegel,

Berlin Radio Symphony, Berglund) (Berlin Classics)

♥

Sibelius – Symphonie n°6 –

LSO, C. Davis (RCA)

♥

Bax – Symphonie n°2 – BBCSO,

Goossens (Lyrita)

→ Lyrita, décidément les meilleures prises de son / restaurations pour

la musique symphonique britannique. Rien ne se compare à leur naturel

et leur présence physique !

¤

Stravinski – Sacre du

Printemps – OPRF, Franck (Vidéo France Mu)

→ Vraiment lisse, dommage, Mikko Franck ne semble plus beaucoup

proposer de challenges à son orchestre (répertoire comme recherche

esthétique).

♥

RIISAGER, K.: Symphonic

Edition, Vol. 1 (Aarhus Symphony, Holten) - Symphony No. 1 / Danish

Pictures (Da Capo)

♥♥

Rubbra – Symphonie n°6 –

Philharmonia, Norman Del Mar (Lyrita)

♥♥

Rubbra – Symphonie n°8

→ Remarquablement bâties et persuasives.

♥

Rubbra – Symphonie n°2 –

Handley (Lyrita)

♥

Rubbra – Symphonie n°7 –

Boult (Lyrita)

→ Beaucoup plus sombres.

Rubbra – Symphonie n°3 –

Philharmonia, Norman Del Mar (Lyrita)

Rubbra – Symphonie n°4 –

Philharmonia, Norman Del Mar (Lyrita)

→ Moins marqué. Accumulation ?

(nouveauté)

♥

Furtwängler: Symphonie n°1

en si mineur – Württembergische Philharmonie Reutlingen, Fawzi Haimor

(CPO 2021)

→ L'interprétation et la prise de son permettent enfin de rendre

justice aux compositions de Furtwängler, de façon favorable. Moins

brucknérien et confus qu'il y paraissait, malgré la vastitude de

dimensions et la disparité des attitudes (parfois Bruckner, parfois R.

Strauss…) : il manque une inspiration mélodique pour séduire,

certains mouvements paraissent l'application un peu formelle de grands

principes sans contenu dont l'urgence frapperait, mais l'ensemble n'est

pas dépourvu de qualités (en particulier le grand premier mouvement

généreux et plein de climats divers et mêlés).

Barber – Symphonies n°1 & 2

– Detroit SO, N. Järvi (Chandos)

→ Bonnes œuvres, pas particulièrement prégnantes, mais moins grises que

dans mon souvenir (il faut dire que Bruno Walter & Columbia, pour

le relief et la chatoyance…).

(nouveauté)

♥♥

Maliszewski – Symphonies

1,2,3,4, ouvertures et poèmes symphoniques – (DUX 2021)

→ Postromantisme très sobre et lumineux, mais garni d'arrières-plans

(on songe beaucoup aux 3 & 4 de Sinding), d'une tension et d'un

renouvellement remarquables. Interprétation trépidante, totalement au

niveau.

→ Délectable et enthousiasmant, chaleureusement recommandé… encore un

carton pour DUX !

5) Autres écoles du XXe

siècle

5) Autres écoles du XXe

siècle

♥ Bo

LINDE – Symphonies

Nos. 1 and 2 / Pensieri sopra un cantico

vecchio – « Orchestral Works, Vol. 3 » – Gävle SO, Peter

Sundkvist

(Swedish Society)

G. Poèmes

symphoniques

♥♥

Holmès – Polonia, interlude

de Ludus pro Patria (Naxos)

♥♥♥

Glazounov – Marche en mi

bémol – RTV Moscou, Fedoseyev (Denon)

→ Petit bijou roboratif !

Sibelius – Suite de Pelléas,

Rakastava, Tapiola, Luonnotar… – Davidsen, Bergen PO, Gardner (Chandos

2021)

→ Jolie lecture un peu lisse. Rien à voir avec la palpitation de leur

Troisième Symphonie ! (vidéo de concert aisément trouvable)

→ Je recommande plutôt N.Järvi-Göteborg pour la suite, et Vänskä-Lahti

pour la musique de scène intégrale.

→ Pas encore écouté Tapiola et Luonnotar.

♥ Adolphe

Biarent (1871-1916)

– Poème Héroïque, Rapsodie Wallonne, Contes d'Orient (Diane Andersen :

piano ; Pierre Bartholomée) (Cyprès 2009)

(réédition)

♥♥♥

Holst – The Planets –

Chicago SO, Levine (DGG, réédition 2021)

→ La version la mieux captée, et l'une des plus abouties sur le plan de

la tension, des textures, de la lisibilité. Que vous désiriez du cinéma

ou de la haute vue musicale, la proposition répond à toutes les

attentes !

Delius – « Orchestral Works, Vol. 3 » – Brigg Fair (An

English Rhapsody w. orch de studio) // Koanga, Act II: La Calinda (arr.

E. Fenby) // Delius: Hassan, Act V: Closing Scene: We take the Golden

Road to Samarkand // Irmelin Prelude // Delius: Appalachia (Variations

on an Old Slave Song) – LPO, Beecham (1928, 1938, remastering Naxos)

→ Plaisant. Son un peu ancien. Œuvres pas forcément saillantes.

(nouveauté)

♥

Goldmark: Symphonic Poems,

Vol. 2 – Bamberger Sphkr, Fabrice Bollon (CPO 2021)

→ Beaux épanchements postromantiques, en particulier le Prélude de Götz

von Berlichingen.

→ (Bissé.)

(nouveauté)

♥

R. Strauss – Eine

Alpenfinsonie – Radio de Berlin (ex-Est), V. Jurowski (Pentatone 2021)

→ Une nouvelle belle version (où l'on retrouve le travail des bois à la

russe de Jurowski).

♥♥

Riisager – Le paradis des

fous (et autres) – Hardenberger, Helsingborg Symphony, Dausgaard

(Dacapo)

♥♥♥ Bo

LINDE – A Merry

Overture / Musica concertante / Suite variee / Suite boulogne –

« Orchestral Works, Vol. 2 » – Gävle SO, Peter Sundkvist

(Swedish Society)

→ La Musica concertante, quel Chosta exubérant, sur un versant riant et

jubilatoire !

→ Tout bissé.

→ Trissé Musica concertante.

→ Suite Boulogne, néoclassicisme de la meilleure eau !

♥

Messiaen – Chronochromie –

Muraro, SWR-FBB, Cambreling

♥

Messiaen – La Ville

d'En-haut – Muraro, SWR-FBB, Cambreling

♥

Messiaen – Le Réveil des

oiseaux – Muraro, SWR-FBB, Cambreling

♥♥♥

Messiaen – Oiseaux

exotiques – Muraro, SWR-FBB, Cambreling

Messiaen – Un Vitrail et des

Oiseaux – Yvonne Loriod, Radio-Symphonie-Orchester Berlin, Karl Anton

Rickenbacher (DGG)

♥♥♥

Márquez – Danzón n°2 –

Simón Bolivar O, Dudamel (YT)

H. Lied orchestral

(nouveauté)

♥♥♥ Wagner, Berg, Mahler: Orchesterlieder – Anja Harteros, Münchner

Philharmoniker, Valery Gergiev (Münchner Philharmoniker 2021)

→ Alors que je ne tiens pas Harteros en haute estime : jeu

impavide, timbre légèrement poisseux, projection limitée, sens des mots

minimal… aussi bien en retransmission que sur le vif, j'ai rarement été

conquis.

→ Et pourtant ici, superbement capté, sertie dans un orchestre

chatoyant mais que la science de Gergiev maintient aéré, elle semble se

couler avec un naturel incroyable dans le lied décadent, avec une

jutesse de l'expression et une aisance vocale qui me stupéfient.

Peut-être les plus belles versions que j'aie entendues pour les

Wesendonck (Delunsch exceptée évidemment) et les Frühe-Lieder !

→ Les Rückert sont plus étranges, mais intéressent par leurs options

vocales originales, eu égard au pas de côté y proposant une voix de

soprano. Um Mitternacht irradie remarquablement !

♥♥ H. Andriessen: Miroir de peine - Berlioz: Symphonie fantastique –

Stotijn, Zuidnederland PO, Dmitri Liss (Fuga Libera)

→ La plainte d'Andriessen sur ses grands aplats de cordes est très

impressionnante, et jouée avec une présence vibrante par tous les

interprètes.

→ La Fantastique a l'air très belle aussi, mais j'avoue ne pas avoir eu

la fantaisie de l'explorer sérieusement cette fois-ci.

(nouveauté)

♥ H. Andriessen – Miroir de peine, variations orchestrales, concertos –

Roberta Alexander, PBChbO, Porcelijn ; Th. Fischer (Brilliant 2021)

→ Hors le Miroir remarquablement chanté, encore mieux que dans la

version Stotijn, œuvres vraiment pas parmi les plus brillantes

d'Andriessen.

I. Concertos

♥

Haendel – Concerti Grossi

Op.3 – Minkowski

→ Superbe son, très vivant, plus intéressant que l'opus 6 plus formel

(plein d'arrangements d'opéras ou d'imitations du style dramatique).

♥

Haendel – Concerti Grossi

Op.6 – Il Giardino Armonico, Antonini

→ La version la plus vivante de ce corpus, qui reste assez formel et

empesé à mon gré… Rendez-nous Vivaldi !

Haendel – Concerti Grossi Op.6

– Harnoncourt

→ Vraiment œuvre pas du tout réjouissante.

♥♥

Vivaldi – 8 Concertos sur

instruments anciens – I Musici di San Marco, Alberto Lizzio (BCD /

Arabesque / Vienna Master Series 1988…)

→ Enregistrement frauduleux sous pseudonyme très diffusé pour les

budget labels… (J'aime cependant beaucoup la sélection, et l'exécution,

par un ensemble croate j'ai l'impression, est très réussie, surtout

pour la date !)

♥

Vivaldi: Concerti per oboe

(Concerti per strumenti a fiato, Vol. 2) – par Ensemble Zefiro, Alfredo

Bernardini (Naïve)

♥♥

VIVALDI, A.: Bassoon

Concerto, RV 495 / Cello Concerto, RV 416 / Nisi Dominus / We Are the

Ocean (Jupiter, Dunford) (Alpha 2018)

Vivaldi – Concerti grossi (RV

571…)

♥♥ Les Ambassadeurs / Kossenko

♥♥ Ancient Music / Hogwood

♥♥ Fioritura (Centaur)

♥♥♥

Du Puy, Weber, Mozart –

Concertos pour basson – van Sambeek, SwChbO, Ogrintchouk (BIS)

→ On peut donc faire ça avec un basson ! Cette finesse

(changeante) de timbre, cette netteté des piqués, cette perfection du

legato, j'ai l'impression de découvrir un nouvel instrument. J'aurais

aimé la Chambre de Suède un peu moins tradi de son (comme avec

Dausgaard), mais je suppose que le chef russe a été formé à un Mozart

plus lisse (ça ploum-ploume un peu dans les basses…).

→ Quand au du Puy, c'est une petite merveille mélodique et dramatique

qui sent encore l'influence du dramatique gluckiste dans ses tutti

trépidants en mineur, une très grande œuvre qui se compare sans peine

aux deux autres ! Le thème B du premier mouvement (d'abord

introduit à l'orchestre par un duo clarinette basson), quelle émotion

en soi, et quel travail de construction au sein du mouvement –

l'emplacement formel, l'effet de contraste des caractères…

→ (Bissé.)

♥♥♥

Hummel – Concerto pour

basson – Kuuksmann (Estonian Record Productions 2015)

→ Grande version, assez roots, du génial concerto de Hummel.

♥

Hertel – Concertos pour

harpe – Kurpfalzisches ChbO, Kevins Griffiths (CPO 2017)

(nouveauté)

♥♥

Hertel – Concertos pour

violoncelle, orgue ; Symphonies – B. Messerschmidt, Merseburger

Hofmusik, Michael Schönheit (CPO 2021)

→ Belle veine mélodique et bel élan (en particulier dans le concerto

pour violoncelle en la mineur, à essayer !

Beethoven – Concertos 1,4,5 –

Lubin, Ac Ancient Music, Hogwood (Oiseau-Lyre / Decca)

→ Captation étrange avec le piano très audible et décorrélé du spectre

(les ingénieurs ont eu peur que l'équilibre soit différent de

d'habitude ?). Orchestre qui ne sonne pas si typé que cela.

→ Jolie lecture pas très originale.

♥

Beethoven – Concertos 1,4,5

– Levin, ORR, Gardiner (Arkiv)

→ Piano là aussi assez aigrelet, mais très belle finition orchestrale

très vivante.

♥♥♥

Beethoven Concerto piano

n°3,4,5,6 : Schoonderwoerd, Cristofori (Alpha 2014)

→ Toujours aussi surprenant et exaltant !

♥♥

Beethoven Concerto piano

n°5 : Bellucci

→ Beaucoup d'effets de décorrélation agogiques, un peu sophistiqués

pour l'époque ? Très beau, mais un peu poseur par moment, à

la réécoute.

(nouveauté)

Beethoven – Concertos pour

piano – Zimerman, LSO, Rattle (DGG 2021)

→ Certes musicologiquement informé, mais plongé dans une sorte

d'impavidité un peu uniforme. Très joliment décoratif, mais il me

semble que l'impact émotionnel de ces œuvres mérite davantage.

(nouveauté)

Beethoven –

« Fiedelio », extraits de Fidelio arrangés pour violon &

orchestre par Franz Hummel – Elena Denisova, Russian NO, Alexei

Kornienko (Sony 2021)

→ Bien vu, les doubles cordes pour les émissions en force au début de

« Gott ! welch dunkel hier » ou

« Abscheulischer ! wo eilst du hin ? ».

→ Sinon, vraiment pas le même panache qu'avec des voix, et orchestre

très lisse. Pas prioritaire.

♥♥♥

Offenbach – Concerto pour

violoncelle – Moreau, Les Forces Majeures

♥

Le Beau: Piano Concerto

in D Minor, Op. 37 + Mendelssohn-Hensel: Hero und Leander –

Tchemberdji, Katia; Berlin Chamber Symphony Ensemble; Bruns,

Jürgen (Dreyer Gaido 2003)

♥

Borgstrøm – Concerto pour

violon – Eldbjørg Hemsing, Wiener Symphoniker, Olari Elts (BIS 2018)

→ Une jolie œuvre de l'immense compositeur d'opéra romantique.

(nouveauté)

♥

KAPRÁLOVÁ: Waving Farewell /

Suite en Miniature / Piano Concerto (Phan, Amy I-Lin Cheng, University

of Michigan Symphony, Kiesler) (Naxos 2021)

Chostakovitch – Concerto pour

violon n°1 – Eldbjørg Hemsing, Wiener Symphoniker, Olari Elts (BIS 2018)

→ Aucun souvenir de ce concerto-là.

→ Oh, mais pas mal, dans l'esprit du premier trio, très lyrique et

passionné, beaucoup moins tourmenté.

♥♥♥

Bo LINDE – Concertos

pour violon & violoncelle – « Orchestral Works, Vol. 1 »

– Karen Gomyo, Kliegel, Gävle SO, Peter Sundkvist (Swedish Society)

→ Musicalité fabuleuse du concerto pour violon. Celui pour violoncelle

un peu en deçà, comme toujours…

→ Bissé.

(nouveauté)

Nikolai

Kapustin – Concerto

pour piano n°4, Double Concerto – Frank Depree, Kammerorchester

Heilbronn, Scaglione (Capriccio 2021)

→ Emprunts massifs au jazz discursif (et à Chopin pour le reste).

(nouveauté)

Anna

Clyne, DANCE //

Elgar, Cello Concerto – Inbal Segev,

LPO, Marin Alsop (Avie 2020)

→ Écouté seulement Clyne. Une fois de plus, autant c'est très bien

écrit en sonne bien en salle, autant l'art de Clyne paraît comme réduit

par le disque, perdant en détails et en impact : essentiellement

mélodique, très tradi-planant, agréable musique de fond peu

nourrissante. Les parties rapides mobilisent davantage l'héritage

« technique », comme ces doubles cordes redoutables du II.

J. Musique de chambre

1) Formations diverses

1) Formations diverses

(réécoute nouveauté)

♥♥

Michl – Quatuors

basson-cordes – Hoadley, The Hall String Trio (Naxos 2020)

→ Contribution très inspirée à ce format galant : de véritables

progressions, et une veine mélodique de grande qualité !

(nouveauté)

♥♥

Dubois – Musique de chambre

avec hautbois ou quatuor à cordes : Quintette

hautbois-piano-cordes, Méditation, Quatuor en mi bémol,

Méditation-pière, petits rêves d'enfants (Lajos and Leo Lencsés,

Surgik, Dubois, Váradi, Renie Yamahata, Parisii Quartet, Budapest

Strings) (Toccata 2021)

→ Reprise les pièces pour Quatuor par les Parisii déjà publiées par la

SWR. Nouvelle version du Quintette pour hautbois, bien réussie, avec le

son très nasillard de Lencsés.

→ La Méditation-prière est très « Méditation de Thaïs » (en

mieux, avec cette fausse simplicité diatonique inimitable, typique de

Dubois).

→ Le Quatuor n'est pas mémorable, mais le Quintette est absolument à

connaître – je recommande pour ma part la version du Trio Hochelaga

& Friends, chez ATMA, mais ce disque fait très bien l'affaire !

(nouveauté)

♥

LANGGAARD, R.: Music of the

Abyss (Asmussen, Esbjerg Ensemble) (Da Capo 2021)

→ La Musique des Abysses, pièce pour piano arrangée par A.G. Madsen

pour effectif de chambre, avec son xylophone obstiné en mode 2 (on nage

vraiment dans le Messiaen !), est un objet chambriste et répétitif, de

dimension symphonique, d'une insolence assez impensable.

→ Pour le reste du disque, de la musique de chambre assez plaisante et

décorative (quoique toujours étrange), comme le ravissant Septuor que

la précédente version Da Capo avait illustré par un portrait champêtre

académique de jeune fille devant des blés…

→ Les timbres ne sont d'ailleurs pas magnifiques (cor pâteux notamment)

– j'avais un meilleur souvenir de la version antérieure.

→ Les mélodies avec chanteuse sont assez réussies (et très bien

chantées). Le reste du corpus, plus néo , moins touchant à mon gré,

mais les cheminements lents et retors de l'Humoreske ne manquent pas

d'intérêt.

2) Sextuors &

quintettes, à cordes

2) Sextuors &

quintettes, à cordes

Brahms – String Quintet No. 2

in G Major, Op. 111 – Quatuor Voce, Berthaud (Alpha)

♥

Brahms – String Quintet No.

2 in G Major, Op. 111 – P. Fouchenneret, Okada, Berthaud,

Boisseau, Salque, Levionnois (B Records 2018)

Brahms: Clarinet Quintet in B

Minor, Op. 115 (version for viola and string quartet) – David Aaron

Carpenter, membres Berliner Phkr (Ondine)

→ Pas convaincu, alto sonne malingre(ment ?). Belles cordes douces.

♥♥

KÖSSLER, H.: String Quintet

in D Minor / String Sextet (Frankfurt String Sextet) (CPO 2007)

→ Très bien écrit ! Riche contenu d'un romantisme assumé, qui peut

rivaliser avec les grands représentants de second XIXe !

→ (Bissé.)

♥♥♥ Arnold

Krug – Sextuor à

cordes, Quatuor piano-cordes – Linos Ensemble (CPO 2018)

→ Sextuor lumineux et enfiévré, une merveille ! Entre le dernier

quatuor de Schoeck et le Souvenir de Florence de Tchaïkovski !

→ Quatuor piano-cordes tout aussi intensément lyrique, avec quelque

chose de plus farouchement vital, d'un romantisme qui ne se cache pas.

Splendidement tendu, une autre merveille qui vous empoigne, tendu

comme un arc dans le plus grand des sourires !

→ Une des mes grandes découvertes chambristes récentes ! (

Une notule y a même été consacrée en début

d'année…)

→ (Bissé.)

3) Quatuors à cordes

3) Quatuors à cordes

♥

LOMBARDINI SIRMEN, M.L.:

String Quartets Nos. 1-6 (Accademia Della Magnifica Comunità)

→ Quatuors de 1769, et déjà très aboutis.

→ Grande chambriste, il faut absolument connaître ses duos pour deux

violons, dans le goût français, absolument enthousiasmants et

roboratifs !

→ (Bissé.)

♥♥♥

Bacewicz – Quatuor 4

violons – Kinetic (YT 2016, à Houston)

→ Ces rémanences folklorisantes adaptées dans la manière la plus

hardies et complexe qui soit, quelle merveille !

→ https://www.youtube.com/watch?v=RaEcs1ZQoVk

(nouveauté)

♥♥ Jurgis

Karnavičius: String

Quartets Nos. 3 & 4 – Vilnius String Quartet (Ondine 2021)

→ Les 1 & 2 ont paru récemment, et ont été très favorablement

commentés ici même. (Je les ai, comme souvent, davantage aimés que les

suivants.)

→ Postromantisme tantôt sombre tantôt lumineux, avec un sens mélodique

fort et de jolis effets de structure (violoncelle solo en mineur vs.

quatuor complet en majeur, etc.).

4) Quintettes piano-cordes

4) Quintettes piano-cordes

♥

Saint-Saëns (1835-1921) –

Piano Quintet in A minor, Op.14 – Take 5 Piano Quintet (YT 2016)

♥

Widor (1844-1937) – Piano

Quintet in D major, Op.68 – Take 5 Piano Quintet (YT 2016)

♥

Widor (1844-1937) Piano

Quintet in D major, Op.68, final – Fine Arts SQ (Naxos)

♥

Bacewicz – Quintettes

piano-cordes, Sonate piano n°2 – K. Zimerman (DGG)

→ Quintette 1 assez sinistre, pas forcément très distinctif dans son

catalogue. Sonate 2 plus originale, là aussi très tourmentée.

→ Quintette 2 beaucoup plus défragmenté et expressif, qui a passé une

bascule stylistique !

♥♥♥

Pejačević: Piano

Quintet in B Minor, Op. 40 – Sine Nomine SQ, Triendl

5) Quatuors piano-cordes

5) Quatuors piano-cordes

♥♥♥ Louise Adolpha

Le Beau -

Piano Quartet Op.28 - Irina Puryshinskaja (pno), Berit Cardas

(vl), Klaus Christa (vla), Björg Vaernes Lewis (cl) – (YT 2020)

→ Du grand beau romantisme allemand, remarquablement bâti !

→ À

écouter ici.

Fauré – Piano Quartets – Mozart

Piano Quartet (MDG)

→ Très fondu, un peu mou.

♥♥♥

Fauré – Piano Quartets –

Quartetto Fauré di Roma

→ Merveilleuse énergie directrice qui ne dédaigne pas les halos colorés…

♥♥♥ Arnold

Krug – Sextuor à

cordes, Quatuor piano-cordes – Linos Ensemble (CPO 2018)

→ Sextuor lumineux et enfiévré, une merveille ! Entre le dernier

quatuor de Schoeck et le Souvenir de Florence de Tchaïkovski !

→ Quatuor piano-cordes tout aussi intensément lyrique, avec quelque

chose de plus farouchement vital, d'un romantisme qui ne se cache pas.

Splendidement tendu, une autre merveille qui vous empoigne, tendu

comme un arc dans le plus grand des sourires !

→ Une des mes grandes découvertes chambristes récentes ! (

Une notule y a même été consacrée en début

d'année…)

→ (Bissé.)

♥

Bonis – Piano Quartets –

Mozart Piano Quartet (MDG 2008)

♥♥ Dora

Pejačević: Piano

Quartet in D Minor – Quatuor Sine Nomine; Triendl, Oliver (CPO)

→ (Bissé.)

6) Trios piano-cordes

6) Trios piano-cordes

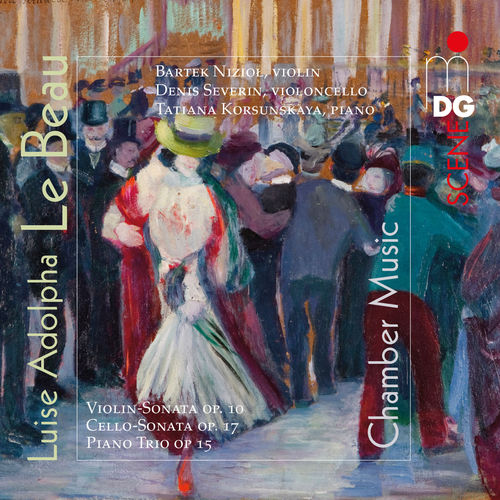

♥♥

Le Beau –

« Kammermusik » : Trio, sonate violon, sonate

violoncelle – Bartek Niziol, Denis Severin, Tatiana Korsunskaya (MDG

2014)

→ La densité, le naturel !

(nouveauté)

♥♥ Piano Trios (Russian) -

DYCK,

V. /

STERNBERG, C.von /

YOUFEROV, S. (History of the Russian

Piano Trio, Vol. 5) (Brahms Trio)

→ Nouveau (et apparemment dernier) volume de la série, tellement

surprenante et fertile en découvertes, pour un trio qui a pris le nom

de Brahms…

→ Un peu hiératique Vladimir Dyck. Sternberg regarde lui du côté de

Beethoven. La découverte exaltante est vraiment du côté de Youferov,

aux affects bouillonnants.

→ Aucun ne m'a ébloui sur la forme, je remarque un goût appuyé chez les

trois pour des formules un peu massives plutôt que le contrepoint, mais

l'ensemble de ces découvertes produit un tableau assez charmant.

♥♥

Magnard – Piano Trio in F

Minor / Violin Sonata in G Major – Laurenceau, Hornung, Triendl (CPO)

→ Merveille, et à quel niveau ! (lyrisme de Laurenceau, et comme

Hornung rugit !)

♥

TURINA: Piano Trio No. 2 /

LINDE: Sonata a 3 /

BEN-HAIM: Variations on a Hebrew

Melody /

Chosta Trio 2 –

Garcia Trio (Caprice 1998)

K. Bois solos

(réédition)

♥♥

Corrette, Boismortier, Devienne,

Ozi – Sonates pour

basson

– Danny Bond (Accent réédition 2021)

→ Parution en coffret de cette somme du basson français XVIIe-XVIIIe

par Danny Bond, merveille sur merveille (avec un petit moins pour Ozi,

pédagogue mythique mais compositeur moins marquant).

♥

Koechlin – Œuvres pour

flûte et

clarinette (sonate 1, album

de Lilian…) – (Hänssler)

♥♥

Koechlin – Œuvres pour

flûte et

clarinette (sonate 1, album

de Lilian…) – (Koch)

→ La Première Sonate est très touchante, vraiment le Koechlin modal et

lumineux de la sonate pour violon !

L. Cordes grattées

(nouveauté)

♥

Da Milano –

« Nobilissimo Istromento : Virtuoso Lute Music of the Italian

Renaissance » – Luca Pianca (2021)

→ Pianca merveilleux toujours, dans ce beau corpus d'Italie du

Nord !

(nouveauté)

Heitor

Villa-Lobos –

Tristorosa, Préludes pour guitare… – Günter Herbig

→ Le célèbre chef d'orchestre joue ici de la guitare… électrique. Pas

très convaincu par l'intérêt ni le résultat, mais c'est amusant.

M. Violon

(solo ou accompagné)

(réécoute nouveauté)

♥♥♥ Il Sud: Seicento Violin Music in Southern Italy ; œuvres de

Falconieri, Montalbano, Trabaci, Pandolfi,

Leoni, Mayone ; Ensemble Exit, Emmanuel Resche-Caserta

(Passacaille 2020)

→ Œuvres rares à la veine mélodique généreuse et aux diminutions

expansives, dans une interprétation pleine de couleurs (assise sur

orgue positif et théorbe, remarquablement captés), avec un violon solo

à la fois chaleureux et plein d'aisance. Un peu grisant.

(nouveauté)

♥♥

Montalbano – Sinfonia

2 "Zambiti" – Jérôme van Waerbeke, Arnaud De Pasquale (HM

2021)

→ Waerbeke épatant. Et cette musique fulgurante aussi.

→ Tiré de « Organ Recital: De Pasquale, Arnaud - CAVAZZONI, M.A. /

PASQUINI, E. / STROZZI, G. / VINCI, P. (Organs of the World, Vol. 1:

Orgues de Sicile) »

→ Le reste de l'album (sauf le Frescobaldi avec violon & cornet à

bouquin et la villanelle de D'India avec Perrine Devillers) est assez

lisse, du fait de l'orgue aux timbres blancs et de la registration

essentiellement en plein-jeu. Un peu déçu. Il n'y avait pas d'orgue

sicilien plus typé à disposition ?

Montalbano – Sinfonia Prima:

Arezzo // Sinfonia Quarta: Geloso, in « EARLY ITALIAN

CHAMBER MUSIC - Works for Recorder and Basso Continuo » – Dan

Laurin, Masaaki Suzuki (BIS)

→ Sonne clairement mieux au violon qu'à la flûte à bec soprano… Mais

toujour belle matière musicale.

(nouveauté)

Sénaillé &

Leclair – « Générations »,

Sonates pour violon et clavecin – Langlois de Swarte, Christie (HM 2021)

→ Œuvres un peu sombres et plaintives pour nourrir ma (faible)

inclination pour le genre. On admire néanmoins l'enrichissement du

répertoire discographique, le sens du style souverain de Langlois de

Swarte et l'aisance aristocratique de Christie sur chaque note !

♥♥

Beethoven – Sonate

violon-piano n°10 – Pierre Fouchenneret, Romain Descharmes (Aparté 2016)

→ Superbe son de violon, d'un tissu magnifique. Pour le reste, il y a

plus abouti dans la conception, mais je ne trouve pas ces sonates

vertigineuses de toute façon : je suis mauvais juge.

(nouveauté)

♥♥♥

Couperin (Barricades

mystérieuses) //

Liszt-Wagner (Liebestod)

//

Chopin (Prélude n°15) //

Fauré (Sonate n°1, Après un rêve,

Nocturne n°6) //

Hahn (À

Chloris)… – « Proust, le concert retrouvé » – Théotime Langlois de

Swarte, Tanguy de Williencourt (HM 2021)

→ Inclut des transcriptions de mélodies. Très beaux instruments

d'époque, belle ambiance de salon. Je n'ai pas eu accès à la notice

pour déterminer la proportion de musicologie / d'érudition pertinente

dans le propos – souvenirs trop parcellaires de la Recherche pour le

faire moi-même.

→ Langlois de Swarte « chante » remarquablement À Chloris ou

Après un rêve, tandis que le surlié feint de Willencourt fait des

miracles dans Les Barricades Mystérieuses. La Sonate de Fauré est menée

avec une fraîcheur et un idiomatisme que je ne lui connaissais pas,

aussi loin que possible des exécutions larges et poisseuses de grands

solistes plutôt aguerris à Brahms et aux concertos.

(nouveauté)

♥

GADE, N.W.: Violin Sonatas

Nos. 1-3 (M.-E. Lott, S. Speidel)

→ Accompagnements vraiment personnels !

(nouveauté)

Respighi, Dohnányi, Szymanowski, Brahms

– « Incandescence », Sonates pour violon (n°3 Brahms) –

Stéphanie Moraly, Romain David (Aparté 2021)

→ J'adore ces deux artistes (Moraly est peut-être la violoniste que je

porte le plus au pinacle…), mais j'avoue ne pas avoir adhéré, moins à

cause de l'interprétation que des œuvres, typique de violon

romantique-larmoyant-abstrait qui me touche très peu. J'ai redécouvert

le genre de la sonate violon-piano avec les compositeurs français (dont

Ropartz, grâce à Stéphanie Moraly précisément !) ou francophiles, et je

ne parviens toujours pas à adorer ces sonates de Brahms, même par ces

artistes d'exception – qui, me semble-t-il, ne renversent pas non plus

la table ici. Navré. :(

N. Violoncelle

(solo ou accompagné)

♥♥♥

GABRIELLI, D.: Cello Works

(Complete) (Hidemi Suzuki, E. Balssa, Naoya Otsuka)

→ Une des rares versions de ce momument de la naissance du violoncelle,

très inspiré en soi et formidablement exécuté.

♥♥

LE BEAU, L.A.: 4 Pieces for

Cello and Piano / 3 Pieces for Viola and Piano / Cello Sonata (U. Koch,

Blees, M. Bergmann) (SWR Music)

Kapustin: Works for Cello –

Christine Rauh (SWR Music 2016)

→ À nouveau très (soft) jazz, duos avec du xyolophone. Des allures

d'improvisation permanente. Réussi sans être très marquant – vraiment

du jazz standard, auquel je suis plus sensible dans le flux de

l'improvisation.

O. Orgue &

clavecin

(réédition)

♥♥

Louis, François, Armand-Louis

Couperin – Pièces pour le

clavecin – Leonhardt

(Philips, réédition Decca 2021)

→ Proposition très différente de son album tardif chez Alpha (d'une

ascèse presque raide, propice aux rêveries), Leonhardt aborde ici le

répertoire français avec une forme de franchise qui voisine à la

fulgurance, osant les traits les plus affûtés et les phrasés les plus

dégingandés, le tout tenu par cette absence audible de sourire. Très

étrange et très convaincant.

(réédition)

¤

Bach, J.S.:

Organ Works – The Mono

Cycle 1947 - 1952 – Helmut Walcha (Archiv, réédition 2021)

→ Voilà bien un disque que je n'aime pas : les articulations vieillies

sur un orgue blanchâtre, pour ne pas dire gris béton, tout est figé

dans une lumière blafarde… Je sais que beaucoup y sont attachés, mais

n'ayant pas d'attaches émotionnelles particulières avec la musique

d'orgue de Bach, je me soucie peu d'y entendre des obstacles

supplémentaires.

Il existe beaucoup d'excellentes intégrales, même en restant dans le

tradi (Preston ou Vernet par exemple).

Bonis: L'œuvre pour

orgue – Georges Lartigau

(Saint-Amans de Rodez) (Ligia)

→ Toujours travaillé, mais masqué par une certaine pudeur. Ressemble

beaucoup à l'orgue de son temps, mais outrepasse clairement

l'académisme.

♥♥♥

Messiaen,

L'Ascension pour

orgue, Thiry (La Dolce

Volta)

P. Piano·s

(deux pianos)

(nouveauté)

Cecil

Coles, Gustav

Holst: – « Piano Music » –

James Willshire (Delphian 2021)

→ Gentil. Très bien joué en revanche, beau son et phrasés vivants !

(nouveauté)

Maciejewski (&

Bach) – Transcriptions for 2 Pianos,

Vol. 2 (Organ

Concerto in A Minor, BWV 593, etc.) – Rajs & Kepinski (Accord 2021)

→ Chouettes transcriptions riches, denses, naturelles, qui respirent

bien !

(un piano)

(nouveauté)

Chopin – Nocturnes – Planès

→ Le Pleyel d'époque sonne fort tout le temps, le manque de nuance qui

en découle me frustre assez. Dommage, il existe beaucoup de versions

sur de bons instruments, et Planès est un grand artiste rompu à

l'exercice…

(nouveauté)

♥♥♥

Chopin,

Polonaise-Fantaisie ;

Schumann,

Davidsbündertänze – Severin von Eckardtstein (Artalinna 2021)

→ Pour un Chopin façon diamant – avec un très beau travail sur les

résonances, particulièrement pertinent pour la Polonaise-Fantaisie !

→ La prise de son permet d'entendre la résonance de la salle, très

belle expérience.

→ Usage particulièrement intelligent du rubato, fabuleux dans le Chopin

– il m'apparaît davantage superflu et contourné dans le Schumann (que

j'aime plus

droit).

♥

Messiaen – Les offrandes

oubliées + Fantasie Burlesque + Pièce pour le tombeau de Paul Dukas +

Rondeau + Prélude + La fauvette des jardins – Austbø (Naxos 2002)

♥

Messiaen – Préludes – Håkon

Austbø (Naxos 1999)

+ Études de rythme

+ Cateyodjaya

→ Préludes très debussystes !

(réédition)

♥♥♥

Messiaen – 20 Regards sur

l'Enfant Jésus – Peter Serkin (RCA, réédition 2020)

→ Comme toujours avec Serkin, pas forcément les timbres les plus

intelligents, mais une fine inelligence du discours assez passionnante

à suivre, toujorus tendue vers l'avant.

♥♥♥

Messiaen – 20 Regards sur

l'Enfant Jésus – John Ogdon (Decca)

→ Douceur et émotion contenue, dans cette lecture très aboutie.

♥♥♥

Messiaen – 20 Regards sur

l'Enfant Jésus – Håkon Austbø (Naxos)

→ Assez lente et moelleuse, mais très différenciée, l'intégrale la plus

agréable à écouter sur la longue durée.

♥♥♥

Messiaen – Visions de

l'Amen – Ralph van Raat, Håkon Austbø (Naxos 2012)

♥♥♥

Messiaen – Catalogues

d'oiseaux – Håkon Austbø (Naxos)

♥

Boulez – Prélude, Toccata

& Scherzo – Ralph van Raat (Naxos 2020)

+ d'autres œuvres de jeunesse : fragment, psalmodies, etc.

♥ Ronald

Stevenson – Fugue on

Chopin – Ronald Stevenson (archive son inédite, YT)

→ Thème liminaire de la Quatrième Ballade.

(nouveauté)

Grigori

FRID – Œuvres pour

piano – Elisaveta Blumina (Grand Piano 2021)

→ Surtout des pièces très tonales et décoratives (il faut dire que le

disque contient essentiellement des extraits de son Album pour les

Enfants), pas de hauts chefs-d'œuvre à en attendre… et en tout cas

assez éloignée de sa manière moins tonale (quoique très polarisée et

accessible) et uniment légère, dans ses œuvres de plus vaste ambition.

Q. Airs de cour,

lieder & chanson jazz…

(nouveauté)

♥ Sigismondo

d’India: Lamenti

& sospiri – Mariana Flores, Julie Roset, Cappella Mediterranea,

Leonardo García Alarcón (Ricercar 2021)

→ Enfin des nouveautés pour ce compositeur majeur du tournant du XVIIe

siècle, toujours d'une éloquence élancée et d'un sens mélodique très

supérieur à la norme du temps !

→ Servi par les princes du genre…

♥

N. Boulanger, Holmès, Viardot,

Malibran, Vieu… – mélodies « From a Woman's Perspective) –

Katherine Eberle

→ Diction peu claire, mais programme particulièrement intéressant !

♥ N.

Tcherepnin – mélodies

(japanese lyrics, oceanic suite, fairy tales… – Elena Mindlina, David

Witten (Toccata Classics 2014)

Messiaen – Vocalise-Etude –

Nathalie Manfrino, Marie Vermeulin (DGG)

→ Très mélodique et consonant-lyrique, presque du Rachmaninov ou du

Glière…

(réédition / réassemblage)

♥♥♥ Midnight Jones (Norah Jones)

(réédition / réassemblage)

♥ Late Night Jones

→ Pas passionnantes reprises, même si la versatilité de la voix

impressionne grandement.

(réédition / réassemblage)

Classic Jones

→ Pas passionnantes reprises, même si la versatilité de la voix

impressionne grandement.

(nouveauté)

♥ Lou

Tavano : album

« Uncertain Weather » (2020)

→ Très belle voix en technique soufflée, compositions joliment intimes

et planantes, mais un peu répétitives dans chaque morceau (même cellule

à l'infini).

Une très belle livraison, en deux mois de demi, que de mondes

parcourus, que de découvertes, que de nouveautés qui changent notre

vision de l'histoire de la musique et de l'état du répertoire !

L'aventure se poursuit, prochainement, que ce soit en compagnie de la

Bible musicale, de la découverte discographique du répertoire par

décennies, de la programmation des opéras du monde – ou peut-être,

prochainement, une notule sur la technique vocale !

Puissiez-vous échapper, estimés lecteurs, aux folies de ce Crépuscule

de la Civilisation – qu'elles ne soient pas pour vous une Fin du Monde.