D'où vient l'émotion ? — Pourquoi Mozart est-il aussi différent / génial ? — La preuve par l'exemple

Par DavidLeMarrec, dimanche 1 février 2015 à :: Pédagogique - Opéras de l'ère classique - Opéra seria - Tirso, Molière, Beaumarchais, Da Ponte et Mozart :: #2619 :: rss

1. Ce que tout le monde se demande sur Mozart

La question est souvent posée : qu'est-ce que Mozart a de si différent ? Et, de fait, elle n'est pas injustifiée : après tout, on trouve personnalités fortes et audaces chez certains de ses contemporains, au cœur de la période la plus homogène de l'histoire de la musique (le classicisme du second XVIIIe). Pas seulement les facéties de Haydn, qui sont assez subtiles et demandent quelques notions d'analyse musicale, mais rien que la mélodie continue de Tarare (un flux semi-mélodique aboutissant à des sortes d'ariosos, comme le fera Wagner pour le style romantique) ou les Variations sur la Follia de Salieri (l'invention de l'orchestration !), ou le déjà romantique Oberon de Pavel Vranický (du vrai Weber de premier choix… en 1780).

Et bien sûr Mozart lui-même : les gammes modales (différentes « versions » qui s'éloignent de la gamme standard) dans la scène du Commandeur, l'orchestre dégingandé où les mesures se superposent dans le final du premier acte de Don Giovanni (« invention » de la « musique subjective », représentant sa propre perception déformée), les tournures mélancoliques dans les opéras gais (Così fan tutte, bouffonnerie déchirante), le fugato échevelé qui clôt la 41e Symphonie en en mêlant tous les motifs simultanément…

Évidemment, la réponse magique sur la Grâce reçue de Dieu ou de l'Esprit de la Musique n'est pas très convaincante, et tout n'est certes pas du même tonneau chez Mozart — même si, comme pour Schubert, les dernières années ne contiennent quasiment que de très hauts chefs-d'œuvre. À l'inverse, ce n'est tout de même pas pour rien (comme chaque compositeur devenu et resté célèbre) qu'il tant admiré chez les érudits et immédiatement séduisant pour l'ingénu.

C'est en réalité la même chose qui les intéresse, comme on va le voir.

2. En musique, d'où vient l'émotion ?

D'une manière plus générale, on se dit quelquefois, tellement la nuance entre l'ennui et l'extase paraît insaisissable, que l'émotion dégagée d'une musique dépend plus ou moins d'une fibre personnelle, de l'énergie des interprètes… C'est vrai pour partie : personne ne reçoit les mêmes sons de la même façon, selon son vécu, sa norme sonore, sa perception purement physique ; de même, une corde mise en vibration avec enthousiaste s'entend comme telle.

Néanmoins, il existe tout de même des faits objectifs qui peuvent être identifiés, dans une partition. C'est l'exemple qu'on va tenter ici, répondant à la fois à la singularité de Mozart et à la naissance de l'émotion.

3. La preuve par l'exemple

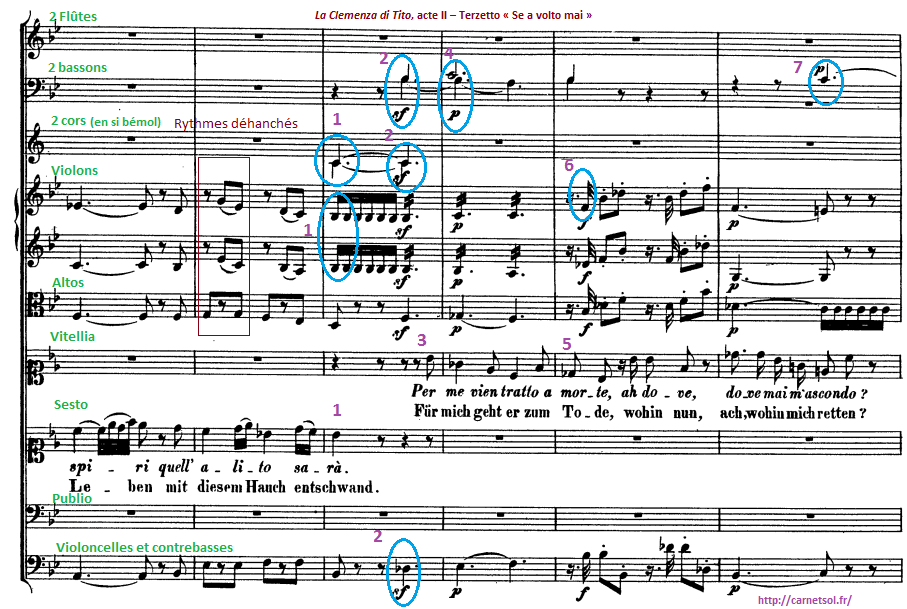

Nous sommes dans la Clémence de Titus. Au début de l'acte II, son ami Sextus (Sesto) est arrêté pour avoir participé au complot contre sa vie, par amour pour Vitellia (mais ça, personne ne le sait). La réplique de Sextus qui débute l'extrait (le passage inscrit sur la partition débute à partir de 0'24) insiste sur son sacrifice pour Vitellia : il va mourir, et personne ne saura qu'elle était l'instigatrice du complot. Suit la réplique de Vitellia en aparté : « Il marche à la mort pour moi, / Où puis-je me cacher ? ».

Le but va être de montrer que Mozart ne fait pas qu'accompagner de jolies mélodies, mais suggère des émotions par des procédés qui peuvent passer d'abord inaperçus.

Kate Lindsey (Sesto), Karina Gauvin (Vitellia), le Cercle de l'Harmonie et Jérémie Rhorer dans la version captée en décembre 2014 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Choisie pour sa lisibilité, on perçoit particulièrement bien les événements orchestraux dans ce passage.

Il y aurait déjà beaucoup à dire sur la qualité de la réplique de Sextus, et par exemple les rythmes plaintifs et un peu déhanchés qui l'accompagnent : la basse fait note-silence-note, comme pour une marche implacable, tandis que les violons font silence-note-note, davantage comme une plainte, les deux se superposant. En marron sur la partition.

Sextus vient donc de faire ses adieux.

1 – Sur la dernière note, les violons passent en doubles croches (deux fois plus vite) : changement de caractère, qui traduit l'agitation.

1 – L'accompagnement est plus bref que la note chantée, mais celle-ci est doublée par les cors. La note tenue donne un sentiment d'attente, fait naître la tension.

2 – Les cors font un accent dramatique qui préparent la couleur de la réplique de Vitellia.

2 – La basse (violoncelles et contrebasses) est altérée et annonce une modulation : on va changer de tonalité, de couleur et d'univers sonore.

2 – Entrée du premier basson qui renforce la même note tenue par les violons et les cor. Le basson, outre qu'il va colorer de façon plus sombre la pâte orchestrale, est aussi l'instrument funèbre par excellence depuis très longtemps — seul instrument des requiems espagnols de la Renaissance, doublant la ligne de basse, ou utilisé pour les Enfers et les déplorations (« Scherza, infida » dans Ariodante, « Tristes apprêts » dans Castor & Pollux !).

3 – Entrée de Vitellia. En anacrouse, c'est-à-dire avant la mesure principale, de façon à donner de l'élan. Le procédé est très commun (on segmente très souvent les mélodies en mélodies avec anacrouse et mélodies sans anacrouse, un peu comme les vers avec ou sans Auftakt en allemand. Ici, cela permet aussi à Mozart d'éviter de submerger l'auditeur sous les informations, et ménage de l'espace pour l'effet 4, le point culminant de ce moment.

4 – Le second basson entre à son tour sur le premier appui fort des mots de Vitellia. Il entre avec douceur, mais sur une note étrangère à l'accord, qui dissone (sur un accord de mi bémol mineur, déjà assez rare et considéré comme particulièrement désespéré).

C'est le point culminant de l'extrait : tout ce qui était avant faisait monter la tension… ici, elle est à son comble, parce qu'au lieu de débuter une nouvelle mélodie normalement, elle reste chargée de la tension qui précède, à cause de cette note étrangère assez inhabituelle dans la littérature classique. Nous ressentons cette fêlure, mais pour les oreilles d'alors qui n'avaient pas encore entendu le Sacre du Printemps (ni même les symphonies de Schumann !), ce devait être particulièrement spectaculaire.

Comble du raffinement, sur quel mot tombe cet effet de discordance, où les deux bassons, contrairement à ce qui est attendu, se disjoignent et « frottent » au lieu de se fondre l'un dans l'autre ? Sur le mot « moi », bien sûr. La musique figure littéralement le déchirement de Vitellia, déchirée entre son intérêt personnel et le désir de faire justice à Sextus, se blâmant de sa lâcheté, de séparant d'elle-même.

5 – Autre habileté prosodique, les mots importants sont laissés libres (seuls les deux bassons restent pour le mot « mort ») pour être clairement audibles.

6 – Valeurs inhabituelles, très pressées, très serrées (une triple croche à côté de croches simples).

7 – On voit déjà le prochain effet : une note de basson tenue en pédale pour résonner pendant toute la suite (tandis que les altos se remettent à s'agiter en doutes croches sur la même note, insistante qui figure la trépidation).

4. Bilan

Tout cela en l'espace de quatre mesures. Tous les moments de toutes les œuvres de Mozart ne sont pas aussi denses et originaux, mais l'extrait montre la juste mesure du potentiel du compositeur. Avec ce genre de petits détails, pas forcément ostentatoires (les instruments entrent discrètement, pendant qu'il se passe autre chose), Mozart parvient non seulement à créer une forme de tension, mais aussi à portrayer de façon très précise les sentiments du personnage, dont il figure musicalement la fêlure et le déchirement.

On pourrait aussi discuter des couleurs harmoniques choisies (ces couleurs sont l'un des premiers vecteurs d'émotion musicale… ce sont souvent une appoggiature, un emprunt ou une modulation qui nous touchent et font la différence), mais c'est déjà plus technique : les plus informés le savent déjà, tandis que les non-lecteurs auront plus de difficulté à suivre.

Mais l'objectif est atteint : on peut, factuellement, repérer les sources de l'émotion et les émanations du génie. Je ne dis pas partout (expliquer et juger une mélodie est plus difficile que tout, par exemple), mais on peut toucher du doigt certains effluves puissants qui paraissaient destinés à rester à tout jamais des vapeurs insaisissables.

5. Et ensuite ?

Le prochain épisode sera dévolu aux subtilités de… Donizetti ! (Si, si.)

Retrouvez quelques notules semblables autour de détails écrits :

- L'apparition du hors-scène sonore (Lully)

- L'apparition de la musique subjective (Mozart, Grétry)

- Pourquoi Mélisande parle-t-elle bizarrement ? (Debussy)

- Effets de modulation dans Arabella (R. Strauss)

… et quelques autres encore qu'on vous laisse rechercher !

Commentaires

1. Le dimanche 1 février 2015 à , par TAM

2. Le dimanche 1 février 2015 à , par DavidLeMarrec

3. Le dimanche 1 février 2015 à , par Xavier

4. Le dimanche 1 février 2015 à , par Xavier

5. Le lundi 2 février 2015 à , par Xavier

6. Le mardi 3 février 2015 à , par DavidLeMarrec

7. Le mardi 3 février 2015 à , par Xavier

8. Le jeudi 5 février 2015 à , par malko

9. Le jeudi 5 février 2015 à , par Xavier

10. Le samedi 7 février 2015 à , par DavidLeMarrec

Ajouter un commentaire