Un immense concours, par LULLY

attiré,

Découvrit l'imposture tout écumant de rages :

Qu'aurait Dauvergne osé ? – Grands gestes et visages

De toutes parts tournaient vers l'oracle admiré.

Bref, on me demande, je réponds.

Le Concert Spirituel joue, dans une distribution éclatante constituée

des meilleurs spécialistes (M. Vidal, Guilmette, Christoyannis, K.

Watson, Teitgen, Kalinine, Santon, Lenormand, Dubois, Dolié, Z. Wilder

!),

Persée de LULLY,

mais

dans sa dernière révision de 1770,

celle qui fut chantée par Sophie Arnould (

1,

2,

3,

4) et Henri Larrivée !

Le concert vient d'être donné à Metz et passe ce soir au Théâtre des

Champs-Élysées, la semaine prochaine à l'Opéra Royal de Versailles.

En 1770, il s'agit d'agrémenter le mariage de Marie-Antoinette

d'Autriche avec le Dauphin, et d'inaugurer l'Opéra Royal du château de

Versailles, rien de moins.

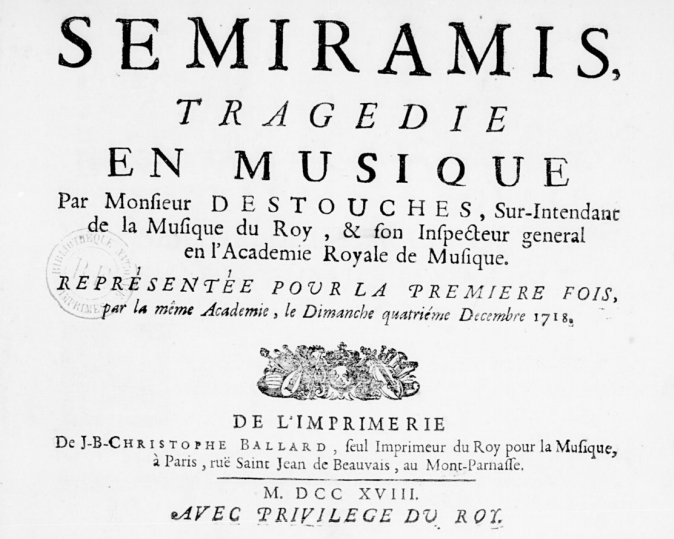

Comme c'était l'usage tout au long du XVIIIe, les tragédies en musique

dotées du

plus

grand succès sont

reprises, mais

adaptées au goût du temps. Les poèmes de Quinault étaient

réputés indémodables, et malheur à ceux qui y touchaient,

tel

Pitra pour Racine, pour les besoins de la cause –

Marmontel

fit les frais de ces quolibets

pour Atys recomposé

par

Piccinni et, justement, pour une récriture de

Persée, en 1780 (toute la musique y

est, semble-t-il, de Philidor).

En principe, comme la sobre galanterie des vers de Quinault et

l'expressivité de la prosodie de

LULLY sont considérées

comme inégalables,

les adaptateurs

récrivent surtout l'

Ouverture,

les

danses, vers une forme

plus vive (plus ramiste, pourrait-on dire), et

certains airs. L'essentiel des

récitatifs est en principe conservé.

Ces adaptations vont aussi dans le sens d'une plus grande concision du

texte : il n'est pas rare, comme ici, que les cinq actes en deviennent

quatre. Malgré les remarques désagréables sur le livret (j'y

reviens),la musique a rencontré un assez beau succès.

1.

Pourquoi jouer cette version adaptée ?

Je vois plusieurs motivations assez puissantes, et ce n'est pas la

suppression du Prologue

pour faire plaisir à Hervé Niquet, puisque Bernard de Bury en a composé

un autre un nouveau texte (sera-t-il joué ?).

Comme précisé en commentaires : ce

Prologue a été composé en 1747 par Bernard de Bury, et n'a pas été

repris dans la version de 1770. (Vu l'aspect très post-ramiste de

l'Ouverture, voire gosseco-grétrysant, je gage qu'elle a aussi été

récrite en 1770, peut-être plutôt par Dauvergne, en charge des actes I

et IV – hypothèse confirmée par le document reproduit ci-après.)

¶ L'intérêt

pour les chercheurs,

auxquels sont adossés les concerts du CMBV : on parle souvent de ces

adaptations, et on les entend peu. Ou alors des refontes du compositeur

(versions de

Castor et Pollux ou de

Dardanus de Rameau), ou des

recompositions comme l'

Armide

de Gluck ou l'

Atys de

Marmontel ; mais les

remises à neuf

d'opéras de LULLY avec

conservation de portions anciennes, c'est très rare. Il faut donc au

moins essayer pour voir – même si les

LULLYstes qui rôdent

dans ces pages seront forcément déçus de la ramisation rampante de la

bonne musique.

¶

Persée a déjà été

donné récemment à l'Opéra Royal de

Versailles, et n'a pas la réputation d'

Atys

ou d'

Armide pour maintenir un

public aussi fréquemment : c'est une façon de

renouveler l'intérêt du public

d'aujourd'hui aussi, de suggérer qu'on redonne du neuf. (Même si je

crois que, justement, le public est rassuré par la présence de noms et

de références familiers.)

¶ Enfin, même s'il n'a guère été mis en avant, l'argument de

l'inauguration de l'Opéra Royal

et du mariage du futur Louis XVI a sans doute un aspect assez flatteur

pour ceux qui aiment à s'imaginer dans les chaussons des Grands

d'autrefois, vivre le frisson de l'histoire en se figurant qu'on

pourrait, soudain, s'incarner dans un quelque-part (confortable) du

passé.

Je crois cependant que l'argument « recherche du CMBV » est le plus

pertinent, dans la mesure où un titre célèbre de

LULLY est

meilleur moyen de remplir

que tous les autres argumentaires évoqués ; et dans la mesure, aussi,

ou le CMBV décide bel et bien de la programmation en fonction des

actualités de sa propre recherche.En témoigne le colloque dont vous

pouvez trouver, ici,

le détail.

Lullyste après un soir de

Dauvergne, stuc vers 1770.

Lullyste après un soir de

Dauvergne, stuc vers 1770.

Hôtel de Luzy, 6 rue Férou à Paris.

2. À

quoi ressemble le livret ?

C'est donc la question qui m'a été posée sans relâche. Voici un début

de réponse.

Le livret a été remanié pour l'occasion par

Nicolas-René Joliveau, secrétaire

perpétuel de l'Académie

(Royale / Française) ; le poème dramatique est d'1/3 plus court que

celui de Quinault, dont il n'a donc conservé que la moitié – le texte

final ne contient donc qu'environ1/5 de vers nouveaux.

En réalité,

Joliveau coupe ce qui est

(paradoxe, considérant le goût dramatique et musical du temps !)

le plus décoratif, et conserve

l'action principale de Quinault. Il fusionne l'action des actes IV et V

– il est vrai que cette double fin

était bien étrange, de nouvelles péripéties surgissant à coup de magie

une fois la victoire remportée contre la Gorgone, les réunir dans un

acte unique n'a rien d'absurde. Nombre de rôles campant simplement un

caractère précis (le Grand Prêtre…) disparaissent, et les parents

d'Andromède (Mérope et Céphée) sont réduits à laportion congrue.

Le chœur est au contraire élargi,

et

ses dernières interventions, de même que la tirade de Vénus écrite par

Joliveau (« Hymen, d'un jour si beau consacre la mémoire ») ou la

passacaille

du divertissement final, célèbrent à mots à peine voilés l'union du

Dauphin et de la Dauphine.

Les critiques les plus violentes subies par Joliveau (car il était

indispensable d'adapter Quinault &

LULLY, mais

adaptateurs se faisaient toujours démolir pour leur incompétence ou

leur impudence, surtout les poètes !) portent sur la

« correction » de 11 vers de Quinault,

conservés mais altérés, ce qui a suscité une ire dont mesure mal la

force si l'on ne lit pas les imprécations des contemporains.

3.

Que contient la musique ?

Les visuels de promotion du spectacle ne sont pas très clairs,

puisqu'il reste du

LULLY, largement remplacé / augmenté par

Antoine Dauvergne, qui n'est pas le

seul à officier, puisque

François

Rebel (acte II) et

Bernard de

Bury (acte III) contribuent aussi.

Les notices bibliographiques du

Fonds Philidor

(il faut aller chercher dans l'aborescence, donc je reproduis

l'information ci-après) détaillent la contribution de Dauvergne :

ACTE I [Vol. 1]

- p. 1-13 : Ouverture. Fièrement, sans lenteur, puis Allegro, Ut

Majeur, C/, 3

[SCÈNE 5]

- p. 23 : Ritournelle, sol mineur, 2

- p. 29 : Annonce, sol mineur, 2

- p. [30-[32] : Marche, sol mineur, 2

- p. 33-41] : Trio et Choeur. O déesse veillez sur nos jours

(Trois Éthiopiens, Choeur), sol mineur, 3

- p. 43 : Air grave pour la lutte, Ut Majeur, C/

- p. 44-54 : Air vif. Presto, Ut Majeur, 3

- p. 55-61 : Air pour l'exercice de l'arc. Presto, Ut Majeur, 6/8

- p. 62-63 : [Air et Choeur]. [Des beaux noeuds de l'hymen]

protectrice adorable (Une Éthiopienne, Choeur), la mineur, 3 [début

raturé]

- p. 64-65 : Air pour la danse gracieuse. Voluptueusement, La

Majeur, 3 [2e partie raturée]

- p. 65-[67] : Air pour la danse vive. Gaiment, La Majeur, 2

- [68]-[73] : 3e Air pour la danse gracieuse et vive en même

tems. Allegro, La Majeur, 2/4

- p. 74-84 : Choeur. Fière trompette éclatez dans les airs,

Vivement, Ré Majeur, 2

- p. 87-88 : Entracte, Sol Majeur, C/

ACTE IV [Vol. 2]

[SCÈNE 2]

- p. [59]-[67] : [Duo] Les vents impétueux (Mérope, Phinée), Si b

Majeur, 3 [quelques bribes vocales de Lully]

SCÈNE 3

- p. [67]-[71] : Choeur [et récit] O ciel inexorable (Mérope,

Phinée, Un Éthiopien, Choeur), sol mineur, 2 [quelques fragments de la

musique de Lully]

SCÈNE 6

- p. [90bis] : Duo. Les plus belles chaînes [Andromède, Persée],

si mineur, 3

- p. [91]-[93] Bruit. D'où naît ce bruit ? (Cephée), Ré Majeur, 2

SCÈNE 10

- p. [100]-[102] [Air] Cessons de redouter la fortune cruelle

(Persée), Ré Majeur, 3

- p. [103] : [Récit] Mortels, vivez en paix (Vénus), si mineur, 3

- p. [103]-[104] : [Air] Grâces, jeux et plaisirs (Vénus), Si

Majeur, 3/8

- p. [105]-[113] : Choeur. Gaiment. Chantons, célébrons le beau

jour (Vénus, Choeur), Si Majeur, [3/8]

- p. [114]-[116] : [Air instrumental]. Legerement, Si Majeur, 2

- p. [116] : [Récit] Hymen, de ce beau jour (Vénus), Si Majeur, 2

- p. [117]-[123] : [Air] L'aimable Hébé, le dieu des coeurs

(Vénus), Si Majeur, 2

- p. [125]-[130] : Passacaille. Du plus doux présage (Choeur), MI

Majeur, 3

- p. [131]-[132] : 1er Air léger, Mi Majeur, 2

- p. [133] : Ariette pour Persée [début uniquement]

- p. [134] : 2e Air léger, mi mineur, 2

- p. [135]-[154] : Ariette et Choeur. Vivement et fort. Sur

l'univers règne à jamais (Persée, Choeur), Mi Majeur, 2/4

- p. [155]-[160] : Chaconne, mi mineur, [3]

- p. [161]-[182] : Chaconne a 2 tems, Gaiment, Mi Majeur, 2

Donc pas mal de choses, et je suppose que François Rebel s'est chargé

de faire subir le même sort aux actes II et III. (Couper du

Quinault-

LULLY supposément dispensable pour

y fourguer des airs galants,

sérieusement

les gars ?)

Comme précisé en commentaires : en

réalité, l'acte III a échu à Bernard de Bury.

On peut quand même y vérifier que si les danses sont très largement

remplacées, un certain nombre de parties vocales d'origine sont

préservées.

… Pour le reste, j'attends d'entendre la chose sur place. Pour les

absents, un disque est prévu.

4. Après la représentation : état de la

partition

Quelques compléments à l'issue du concert du

Théâtre des Champs-Élysées.

¶

Les coupures opérées par Joliveau

accentuent le schématisme de l'action et des psychologies, dans un

livret qui était déjà extrêmement cursif chez Quinault – ce sont encore

Phinée (le rival) et Méduse qui ont le plus d'épaisseur, et le

raccourcissement (mêlé d'interventions de circonstance et de

galanteries pastorales ou virtuoses tout à fait stéréotypées pour 1770)

ne font qu'accentuer ces manques. Ce n'est pas de côté-là qu'il faut

chercher le grand frisson.

¶ Les

LULLYstes

ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec

colère, que le «

Persée

de Lully version 1770 »

ne contenait

finalement pas grand'chose de LULLY

: les récitatifs (certes, c'est le plus important),

quelques airs (arioso de Céphée, scène de Méduse) réorchestrés (plus de

cordes, et beaucoup de doublures de vents pour épaissir la pâte, cors

notamment), et telle ou telle portion (chœurs de l'acte IV-V, là encore

renforcés orchestralement par l'ajout de fusées de violon). Mais,

globalement, les parties instrumentales (même dans les accompagnements

des parties originales, hors récitatifs) sont toutes neuves, et

l'essentiel des airs et ensembles sont aussi remis au goût du jour. Il

y surnage certes un peu de

LULLY (l'acte III, qui contient

les

hits de Méduse et

Mercure, a été assez peu touché contrairement aux autres), mais l'opéra

sonne comme un opéra des années 1770 à 1800 (assez neuf pour 1770,

même).

Le parallèle le plus honnête serait sans doute avec le

Thésée de Gossec, qui en partage bien des

recettes musicales (dont le spectaculaire traitement des chœurs de

combat

hors scène).

On voit bien le problème de vendre un spectacle

« Persée

de Dauvergne-F.Rebel-Bury avec des bouts de Lully réorchestrés »,

surtout avec notre réflexe de valoriser la singularité de l'auteur,

mais mettre en avant le nom de

LULLY était

très trompeur, et avait d'autant plus de quoi désarçonner les

auditeurs qui n'y auraient pas prêté garde… qu'il s'agit d'une

esthétique d'

un siècle

postérieure !

¶

L'effectif est déjà celui du

Rameau tardif (

Boréades)

ou de la tragédie lyrique « réformée » d'après Gluck : adjonction de 2

clarinettes et de 2 cors à la nomenclature (2 traversos, 2 hautbois, 2

bassons). Le nombre de cordes sur scène est plutôt important (14

violons, 6 altos, 6 violoncelles, 2 contrebasses), mais c'était aussi,

en réalité, le type de nombres présents du temps de

LULLY

(voire supérieurs) – même si on le joue désormais avec des proportions

plus réduites (à ma grande satisfaction). Le contraste de ce point de

vue relève donc de l'illusion d'optique.

¶ Le

continuo est en train de

disparaître : le clavecin accompagne bien sûr les récitatifs de la main

de

LULLY (avec un violoncelle), mais ne double pas tout le

temps l'orchestre. Bien sûr, sa présence n'est jamais indiquée

explicitement sur les portées, mais c'est bel et bien l'époque où il

disparaît progressivement : il peut rester en fond (beaucoup

d'ensembles spécialistes adoptent désormais, à l'exemple de Jacobs, le

pianoforte à la place, pour raffermir le son d'orchestre), mais n'a

plus du tout la même fonction d'assise, considérant les carrures

beaucoup plus régulières (batteries de cordes fréquentes, c'est-à-dire

le même rythme égal répété en accords). De fait, il devient facultatif,

et chez Haydn ou Gossec, il n'est plus véritablement nécessaire – même

s'il peut encore figurer, plus ou moins à la fantaisie du compositeur

ou des interprètes, pour ce que j'en vois dans les disques (je n'ai pas

creusé les contours exacts de l'historicité de cette pratique).

¶ Musicalement, le contraste est plus frappant à l'intérieur des actes

(et pas seulement entre les parties originales et les parties récrites)

qu'entre eux : le style disparate qu'exposent

Dauvergne,

F. Rebel et

Bury est assez comparable d'un acte

à l'autre.

Les

danses, dont plus aucune

n'est de

LULLY, ont un

aspect

martial et tempêtueux assez

étonnant, qui ne laissent quasiment pas de part à la galanterie ; un

air de Persée et la grande tirade de Vénus tirent un peu plus sur la

pastorale pour l'un, l'air galant pour l'autre (malgré son propos

solennel, celui de célébrer les commanditaires !), mais globalement, on

se situe plutôt du côté des plus mâles portions du

Grétry de

Céphale et Procris ou du

Gossec du

Triomphe de la République. Elles font au demeurant partie

des plus réussies que j'aie entendues dans ce style – je crois bien que

j'aime davantage ça que les belles danses un peu plus décoratives de

LULLY

(magnifiques, ne me faites pas dire autre chose).

¶ Au chapitre des étrangetés réussies, les

parties autonomes et thématiques des

violoncelles en certaines occasions (jusqu'ici, le baroque les

réservait à l'assise de la ligne de basse, fût-elle vive et marquante)

; ou bien cet air vocalisant final chanté par Persée comme un héros

ramiste… mais accompagné d'un

tapis

choral qui évoque plutôt les airs de basse des deux Passions de

Bach…

¶ En fin de compte, l'aspect général ressemble à du

Gossec (oui, vraiment proche de

Thésée, mais avec des mélodies plus

inspirées et un sens du drame plus exacerbé), où persistent les beaux

frottements harmoniques de

Rameau

(le milieu du XVIIIe siècle étant plus audacieux harmoniquement, en

France, que la période qui a suivi). Un

très beau mélange, que j'ai trouvé

pour ma part tout à fait enthousiasmant : plutôt qu'à un

LULLY

du rang, on a droit à une partition de premier plan de la «

quatrième é

cole » de

tragédie en musique, qui

combine, de mon point de vue,

tous les avantages de la période :

drame exacerbé (façon

Danaïdes

de Salieri), danses très franches et roboratives (façon

Triomphe de la République de

Gossec), éclats tempêtueux saisissants (façon

Sémiramis

de Catel), harmonie ramiste (façon

Boréades,

un langage qui n'est plus de mise dès Gluck), des ariettes virtuoses

étourdissantes (là aussi, encore un peu ramistes, façon final de

Pygmalion), mais sans les longueurs

galantes (ni les fadeurs compassées dans les moments dramatiques) qui

font souvent pâlir les opéras de cette période face à

LULLY.

Évidemment, la prosodie n'est pas du même niveau, mais ce demeure un

opéra remarquablement réussi.

J'ai sans doute eu l'air un peu sérieux en décrivant ses écarts par

rapport à l'original, mais le résultat, même en révérant

LULLY,

était particulièrement réjouissant, peut-être davantage même que

l'original – car plus concis, moins prévisible aussi, considérant sa

nature hétéroclite.

5. Après

la représentation : quels moyens aujourd'hui pour jouer la tragédie en

musique ?

Bien sûr, avant toute chose, il faut souligner combien l'

offre, qui était à peu près nulle

(en quantité comme en qualité) il y a 30 ans, est aujourd'hui

généreuse, les nouveautés continuant

à pleuvoir (même si ses anciens défricheurs émérites comme Herreweghe,

Christie, Gardiner, Minkowski… sont partis enregistrer Brahms ou

rejouer à l'infini leurs propres standards – Niquet le fait

aussi, mais en supplément et non exclusivement).

Chose particulièrement significative, les

exhumations sont généralement

adossées à des financements discographiques

qui permettent de documenter le répertoire pour ceux qui n'habitent pas

à côté de la salle de concert.

En matière d'

interprétation

aussi, on a beaucoup exploré, et les continuistes capables de réaliser

des contrechants riches et adaptés à chaque caractère sont désormais

légion. Néanmoins, je remarque quelques réserves récurrentes, qui

étaient rares il y a 15 ans.

Bref, il y a tout lieu de se féliciter de la situation ; j'ai souvent

écrit ici que nous vivons

un âge d'or

pour le lied, jamais aussi bien chanté (et notamment sous l'influence

des recherches baroqueuses), de façon aussi précise et expressive (la

comparaison avec les grands diseurs d'autrefois est même assez cruelle,

tant leur rigidité éclate, quelle que soit la beauté de la voix ou la

science rhétorique). On pourrait presque être tenté de dire la même

chose pour le baroque… et pourtant, par rapport aux deux premières

vagues de découvertes dans le répertoire français (de la fin des années

80 au début des années 2000),

quelque

chose manque.

Mercredi soir, donc, nous disposions d'

un

des meilleurs ensembles spécialistes et

du meilleur du chant francophone pour

servir l'œuvre.

¶ Le

Concert Spirituel était

particulièrement en forme : son empreinte sonore caractéristique, plus

ronde que d'ordinaire chez les instruments d'époque, était aussi

caractérisée ce soir-là par une homogénéité que je n'avais pas toujours

noté en concert (de petits trous ou des inégalités ponctuelles dans le

spectre sonore) ;

le niveau semble

avoir (encore) monté, et en plus de conserver ses qualités, il

sonne avec autant d'assurance que dans ses meilleurs studios. La

direction d'

Hervé Niquet en

tire chaleur et engagement constants, c'est formidable, et de ce point

de vue, nul doute,

instrumentalement

ce répertoire n'a jamais été aussi bien servi qu'aujourd'hui.

¶

Mathias Vidal est le plus

grand chanteur francophone actuel chez les Messieurs (je suppose que

chez les dames, l'honneur reviendrait à Anne-Catherine Gillet), et le

confirme encore : le grain de la voix n'a pas la pureté des chanteurs

les plus célébrés, mais c'est pour permettre une franchise des mots et

une vérité prosodique extraordinaires (à l'inverse des voix parfaites

qui s'obtiennent par un reculement des sons et un nivellement des

voyelles), une éloquence, une urgence de tous les instants. Non

seulement le texte est toujours très exactement articulé, mais il est

aussi en permanence appuyé avec justesse, et pour couronner le tout

ardemment incarné – trois qualités très rarement réunies, et à peu près

jamais à ce degré, chez un même interprète. (Car il est possible

d'avoir les bons appuis avec un texte peu clair ou des apertures

fausses, ou en de disposer de tout cela sans en faire un usage

expressif particulier, comme les grands anciens des années 50…)

Son principal défaut était finalement que la voix sonnait un brin

étroite, limitée en volume. Ce n'est plus du tout le cas, et comme si

la bride avait lâché, Vidal tourne le potentiomètre à volonté lorsque

l'expression le requiert, dominant ses partenaires et l'orchestre.

J'attends

avec impatience son Parsifal dans la traduction française de Gunsbourg.

Le

contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus

spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il

que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes

francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens

hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…

Deux grandes catégories dans cette distribution :

¶ Ceux qui ont les atouts idéaux de leurs rôles mais ne sont

manifestement pas sollicités par le chef sur la question de la

déclamation.

–

Hélène Guilmette, favorise

davantage la netteté légère de son timbre que l'ampleur, la rondeur et

le moelleux (propre aux francophones américains) qu'elle peut

manifester autre part, et se coule parfaitement dans le rôle. Mais les

phrasés ne sont pas réellement déclamés, simplement joliment chantés,

alors qu'elle est une

grande mélodiste par ailleurs ; il n'aurait pas

fallu lui en demander beaucoup pour qu'elle fasse quelque chose de plus

éloquent d'Andromède !

–

Jean Teitgen (Céphée, le

père d'Andromède) a déjà fait frémir de terreur les amateurs du genre,

en

Zoroastre de

Pyrame

et surtout en

Amisodar de

Bellérophon

; pourquoi, dans ce cas, se contente-t-il ici de chanter (de sa voix de

basse d'une densité et d'une portée extraordinaires) tout

legato, en belles lignes égales,

quand il sait si bien mettre les mots en valeur dans d'autres

circonstances ? De vraies basses nobles françaises, il n'y a que

Testé (dont l'émission est parente) et, dans un autre genre, Varnier et

Courjal, qui soient de cette trempe, aussi bien vocale

qu'interprétative…

–

Tassis Christoyannis (Phinée,

le rival), dont on dit toujours le plus grand bien ici pour son

mordant, son intensité, sa voix impeccable et sa diction parfaite, que

ce soit dans Salieri, Grétry, David, Verdi ou Gounod, est certes moins

habitué au répertoire du XVIIe siècle (or il dispose essentiellement

ici de récitatifs de

LULLY), mais semble déchiffrer

(quelques détails pas très propres) et chante lui aussi de façon très

homogène et égale, sans exprimer grand'chose… Vraiment étonnant de sa

part, comme s'il avait été laissé à l'abandon dans un style (à peine)

différent.

–

Cyrille Dubois (Mercure) est

le seul à être égal à lui-même, avec son étrange voix, étroite et

grêle, mais d'un grain très particulier. Sa diction est fort bonne,

mais là aussi, assez inférieure à ses propres standards – son Laboureur

du

Roi Arthus crissait des

mots crus, tout à fait saisissant.

Eux semblent victimes d'un absence de soin porté à la diction (Christie

le faisait, Rousset le fait, les autres attendent un peu qu'on fasse le

travail pour eux), peut-être d'un nombre de répétitions réduit, d'une

étude pas assez précise de leur partie…

¶ Les autres sont limités par des caractéristiques plus inhérentes à

leur technique.

–

Chantal Santon-Jeffery, en

Vénus, rôle élargi par Joliveau, confirme une évolution préoccupante ;

je me rappelle avoir été très séduit lorsque je l'ai découverte (en

salle, me semble-t-il), dans du baroque français sacré, où la voix

était franche et la diction parfaitement acceptable (ce doit pourtant

faire à peine plus de 5 ans). Désormais, est-ce l'interprétation

occasionnelle de rôles plus larges (des parties écrasantes dans les

Cantates du Prix de Rome, ou même Armida de Hadyn, partie plus

vocal), ou, comme je le crains,

plutôt le moment de sa vie où la voix change, mais les stridences ont

augmenté, et surtout le centre de gravité de la voix a complètement

reculé, avec une émission (légèrement dure mais très équilibrée)

devenue flottante, quasiment hululante pour ce répertoire. En plus,

l'effort articulatoire paraît très (inutilement) important (peut-être

parce que la nature de la voix est un peu trop dramatique pour ce

répertoire) pour des rôles à l'ambitus aussi réduit et à la tessiture

aussi confortable.

Restent deux options : reprendre la technique en main, chercher la

netteté et l'antériorité plutôt que de sauver à tout prix le timbre au

détriment de tous les autres paramètres ; ou bien se tourner vers un

autre répertoire, sa voix évoluant clairement vers davantage de largeur

(mais j'ai bien conscience que lorsqu'on est chanteur, on ne choisit

pas, et vu qu'elle a ses réseaux déjà constitués, pas sûr que ce puisse

changer si facilement). En l'état en tout cas, impossible de sasisir un

mot de ce qu'elle dit, ce qui est un peu incompatible avec ce

répertoire.

–

Marie Lenormand (Cassiope),

égale à elle-même : comme Michèle Losier (qui est plus phonogénique),

son émission typiquement américaine (plus en arrière, beaucoup de

fondu) nuit à son impact physique et à sa déclamation (mais dans le peu

qui reste du rôle, elle demeure au-dessus de tout reproche, ce n'est

pas inintelligible non plus).

–

Katherine Watson (Mérope),

étrange choix pour une jalouse, même si la refonte de Joliveau gomme sa

participation néfaste, file un mauvais coton : la voix devient de plus

en plus minuscule et de moins en moins timbrée… il ne s'agit presque

plus de chant d'opéra, dans la mesure où le timbre est « soufflé » et

où la projection est quasiment celle de la voix parlée…

J'en ai

souvent dit du bien ici, parce que j'ai toujours cru que c'était – la

faute des programmes qui ne les mettaient jamais dans l'ordre, j'ai

vérifié – Rachel Redmond, que j'aime beaucoup en revanche (minuscule,

mais le timbre est net et focalisé) ; ce doit être la première fois que

j'entends l'une sans l'autre ! Même si je n'ai donc

jamais été très enthousiaste, je trouve que dans un rôle aussi modeste,

ne pas faire sortir la voix n'est pas un très bon signe – très facile à

dire de mon siège, mais ajouté à l'absence à peu près généralisée de

souci déclamatoire (chez elle aussi), cela finit par nuire

collectivement à l'œuvre et au genre.

– Enfin

Thomas Dolié (Sténone),

grand sujet de perplexité : je l'avais beaucoup aimé lors de ses

premiers grands engagements, au début des années 2000 (avant sa

consécration aux Victoires de la Musique, bizarrement sans grand effet

sur sa carrière, qui reste essentiellement confinée à des seconds rôles

réguliers), et en particulier dans le lied, où l'assise grave du timbre

et la sensibilité au texte produisait de très belles choses pour un

aussi jeune chanteur, et pas d'origine germanophone. Son Jupiter dans

Sémélé était très respectable également – même s'il s'agissait, comme

d'habitude dans ce répertoire, d'un baryton et non d'une réelle basse

comme on pourrait l'attendre ici.

Mais depuis un moment, la construction de la voix à partir du grave lui

joue des tours : depuis le second balcon, il était littéralement

inaudible dès que l'orchestre jouait, toute la voix restait collée dans

une émission extrêmement basse (dans le sens du placement, pas de la

justesse qui est irréprochable) ; depuis le parterre, et surtout

lorsque sa partie s'élargit dans la seconde partie, on entendait

beaucoup plus d'harmoniques (les harmoniques, justement, sont toutes

redirigées vers le bas de la salle, c'est très étrange, sans doute à

cause d'une impédance exagérée), et la conviction était perceptible –

l'engagement de

l'artiste finissait par donner vie au personnage et lever une partie

des

préventions. Néanmoins, qu'une articulation aussi lourde et opaque

produise aussi peu de son explique sans doute, d'un point de vue

pratique, la limitation de ses emplois : il n'est pas suffisament

adapté stylistiquement à ce répertoire pour tenir des premiers rôles,

et il n'aurait pas le volume suffisant pour tenir des rôles de baryton

dans des opéras du XIXe siècle. Encore une fois, la construction de

voix trop tôt couvertes, très en arrière, bâties à partir des graves et

non des aigus, provoque des résultats bouchés et difficiles à

manœuvrer. Ce peut donner l'illusion de l'ampleur dramatique au disque,

mais c'est toujours frustrant, en salle, par rapport à une voix

nasillarde qui sonnera infiniment plus ample (syndrome Mime, quasiment

tous sont plus sonores que les Siegfried de nos jours…).

À titre personnel, quitte à avoir de petits volumes, je choisis des

émissions libres et intelligibles, comme

Igor

Bouin (vraiment minuscule) ou

Ronan Debois (pas si mal projeté au demeurant !) ;

qu'on ait ce type de caractéristiques pour chanter les Russes ou

Wagner, soit, mais dans de la tragédie en musique, il ne paraît pas

logique que la voix paraisse aussi (inutilement) étrangère à l'émission

parlée.

Il n'y avait donc pas de mauvais chanteurs, mais ils semblent avoir été

peu (pas) préparés sur la question de la diction (voire, pour certains,

avoir peu lu leur partie), et un certain nombre dispose de

caractéristiques qui peuvent trouver leur juste expression ailleurs,

pas vraiment adaptées à ce répertoire.

J'ai de l'admiration pour

Marie

Kalinine : elle incarne exactement le type d'émission que je

n'aime pas (fondée d'abord sur un son très couvert et sombré, et pas

sur la différenciation des voyelles ou sur la juste résonance

efficace), et pourtant elle s'efforce, saison après saison, de se

fondre dans les styles avec le plus de probité possible – peu de

Santuzza peuvent se vanter de faire des

LULLYstes potables,

et inversement. Par ailleurs, son

carnet en

dessins, drôle et attachant, laisse percevoir une conscience très

franche de son art et une absence radicale de prétention, ce qui ne

fait que la rendre plus sympathique.

Je ne peux pas dire que sa Méduse m'ait séduit (déjà, quel dommage que

Bury l'ait confié à une femme, alors que la voix de taille ou

basse-taille campait immédiatement le caractère !), mais elle est avant

tout desservie par le diapason, ce qui me permet (merci Marie Kalinine

!) d'aborder une question que je me pose depuis longtemps et que j'ai

pas vraiment eu l'occasion de développer jusqu'ici.

On entendait essentiellement

Zachary

Wilder (Euryale)

dans les ensembles, difficile de mesurer l'étendue de ses talents :

issu du Jardin des Voix, j'ai été jusqu'ici très

impressionné par ses retransmissions, un beau ténor libre et lumineux

(et au français parfait)

comme l'école américaine en produit régulièrement depuis Aler et Kunde.

En salle, la rondeur du timbre n'était pas équivalente et la projection

limitée, mais on sentait bien que, dès que la partie s'élevait un peu

dans l'aigu, toutes ses aptitudes revenaient (d'où sa meilleure

adéquation dans les retransmissions de Rameau). Dans un Hérold, ça

aurait sans doute fait beaucoup plus d'étincelles, la tessiture basse

éteignant mécaniquement le timbre. Ce qui rejoint la même remarque que

pour Marie Kalinine, donc.

J'ai le sentiment désagréable d'avoir paru assez négatif alors que j'ai

finalement tout aimé (peut-être moins la grande tirade de Vénus, déjà

pas la plus grande trouvaille de Dauverge, par Chantal Santon, vu que

le texte était impossible à suivre et la voix pas adéquate non plus),

de l'œuvre aussi bien que du résultat interprétatif – avec la petite

frustration d'un manque de déclamation, mais avec des artistes de ce

niveau (et quelques-uns qui jouaient vraiment le jeu), ce n'est pas une

grande mortification non plus.

Je suppose que c'est le principe même d'entrer dans le détail qui met

en valeur les petites réserves : souligner tout ce qu'on a (de belles

voix qui chantent juste et avec implication) est tellement évident

qu'on entre dans d'autres. Et puis il y a mes marottes (probablement

plus fondées que pour Wagner) sur la mise en valeur du texte, que tous

les contemporains décrivaient comme primant sur la musique dans les

techniques de chant (les français ayant la réputation de hurleurs) ;

dans l'absolu, c'est bien chanté tout de même. [Disons qu'à volume

sonore tout aussi modeste, on pouvait avoir des couleurs vocales plus

libres et séduisantes, un texte énoncé avec plus de naturel.]

Illustration : Mathias Vidal, grand-prêtre de la diction dans un

petit couvent, tiré d'un cliché

de Jef Rabillon.

6. État

des lieux du chant baroque français

Pour le chant baroque dans l'opéra

seria,

un point a déjà été partiellement réalisé

là.

Cette soirée donne l'occasion de mentionner quelques évolutions.

Le niveau des orchestres (et en

particulier des orchestres baroques, de pair aussi avec la

spécialisation des facteurs, je suppose)

a considérablement augmenté au fil du XXe

siècle, et il est assez difficilement contestable que dans tous

les répertoires, on entend aujourd'hui couramment des interprétations

immaculées de ce qui était autrefois joué un peu plus

à peu près, que ce soit en

cohésion des pupitres, en précision des attaques, en célérité, en

justesse.

La voix n'a pas les mêmes

caractéristiques mécaniques et c'est sans doute pourquoi elle

est

beaucoup plus tributaire

de l'air du temps, des professeurs disponibles, de la langue d'origine

des chanteurs.

Au début de l'ère du renouveau

baroque français, de la moitié des années 80 à celle des années 90, le

vivier était constitué essentiellement de spécialistes, formés pour

cette spécialité par Rachel Yakar (pour la partie technique) et William

Christie (de façon plus pratique), de pair avec une galaxie de

professeurs qui officiaient pour ceux qui n'étaient pas au CNSMDP (ou à

l'Opéra-Studio de Versailles), voire de « rabatteurs » (Jacqueline

Bonnardot, quoique pas du tout spécialiste, envoyait certains talents à

Christie, m'a-t-il semblé lire).

Autrement dit,

les gosiers qui chantaient cette musique

étaient spécifiquement formés à cet effet (d'où la mauvaise

réputation de « petites voix » qui a persisté assez couramment au moins

jusqu'au début des années 2000), en privilégiant la clarté du timbre,

le naturel de l'articulation verbale, l'aisance dans la partie basse de

la tessiture, la souplesse des ornements, au détriment d'autres

paramètres prioritaires dans l'opéra du « grand répertoire », à

commencer par la puissance et les aigus. (Un certain nombre de ces voix

très légères et claires peuvent rencontrer des difficultés dans les

aigus, qu'elles ont pourtant, mais que leur technique d'émission,

centrée sur une zone plus proche de la voix parlée, ne favorise pas.)

La

reconversion n'était pas chose facile

: Jean-Paul Fouchécourt s'est limité à quelques rôles de caractère,

Paul Agnew n'a guère excédé Mozart et Britten (il aurait pu,

d'ailleurs), Agnès Mellon a fait une belle carrière de mélodiste après

sa grande période lyrique, et l'on voit mal Monique Zanetti ou Sophie

Daneman chanter un répertoire plus large. Ceux qui se sont adaptés

l'ont fait soit assez tôt, au fil du développement de leur voix (Gens,

Petibon, et aujourd'hui Yoncheva, dont la formation initiale n'était de

toute façon pas baroque), soit au prix de changements assez radicaux,

comme Gilles Ragon, qui a assez radicalement changé sa technique pour

pouvoir chanter les grands ténors romantiques (avec un bonheur

débattable).

On disposait alors de

réels spécialistes, pas forcément

exportables vers d'autres répertoires (ne disposant pas nécessairement

de la même qualité d'agilité que pour l'opéra

seria italien), en dehors de Mozart

éventuellement ; mais ils étaient rompus à toutes les caractéristiques

de goût (agréments essentiellement, c'est-à-dire notes de goût ; les

ornements plus amples, de type variations, n'étaient alors guère

pratiqués par les pionniers) et de phonation spécifiques à ce

répertoire.

Christie était assisté, jusqu'à

une date récente, d'une

spécialiste

de la déclamation française du Grand Siècle, qui participait à

la formation permanente des chanteurs récurremment invités par les Arts

Florissants. L'insistance sur l'

articulation

du vers, sur la

mise en valeur

de ses appuis et de ses consonances (ce qu'on pourrait appeler

la « profondeur » de son pour les syllabes importantes) était une

partie incontournable de son travail de chef, l'une des nouveautés et

des forces de sa pratique, dont tout les autres ensembles ont tiré

profit – une fois émancipés (ou lassés / fâchés), les anciens disciples

allaient travailler chez les ensembles concurrents tandis que Christie

formait de nouvelles générations, équilibre qui a pendant deux

décennies élargi le spectre des productions où la qualité du français,

que le chef y prête attention ou pas, était particulièrement

exceptionnelle.

Mais Christie était seul à produire cet effort de formation –

depuis, le CMBV fait de belles choses avec ses chantres, mais plutôt

orienté vers la formation de solistes ou de

comprimari que de grands solistes,

considérant les voix assez blanches qui en sortent souvent (mais ce

n'est pas une généralité, témoin l'immense Dagmar Šašková, sans doute

actuellement la meilleure chanteuse pour le baroque français).

Et cet effort, pour des raisons que

j'ignore,

s'est interrompu :

il a cessé, apparemment, de faire travailler spécifiquement la

déclamation, et, lui qui était célèbre pour son tropisme vers les voix

étroites et aigrelettes, s'est mis à recruter des voix moelleuses

articulées plus en arrière, selon la mode d'aujourd'hui – qu'il

chouchoute Reinoud van Mechelen était une perspective inconcevable il y

a quinze ans ! [Mode qui a son sens au disque mais est, à mon

avis, assez absurde du point de vue des résultats en salle – les voix

sont moins intelligibles et ont très peu d'impact sonore, qu'elles

soient grandes ou petites.]

Emmanuelle de Negri, elle-même

une voix beaucoup plus ronde que les anciennes amours de Christie, est

à peu près la seule de sa génération à avoir repris le flambeau du

verbe haut. Elle chante d'ailleurs fort peu d'autres répertoires, et sa

Mélisande (tout petit rôle de l'

Ariane

de Dukas) paraissait un peu désemparée par rapport à un univers

technique tout à fait différent du sien – précisément parce que toutes

ses forces sont tournées vers l'excellence spécifique du répertoire

baroque français.

Aujourd'hui, par conséquent, plus

personne n'informe et ne gourmande, au besoin, les chanteurs sur ce

point. On trouve donc (comme dans ce

Persée)

les voix les plus adaptées à ce répertoire laissées sans direction, ce

qui donne à voir de rageant gâchis : non pas que ce soit mauvais, mais

ces chanteurs ont tous les moyens et

savent

faire, à condition d'être entraînés et incités à appliquer ces

préceptes.

À cela s'ajoute le fait que, victime de

son succès, l'opéra baroque français accueille volontiers des chanteurs

de formation traditionnelle. Certains en font leur seconde maison au

hasard des réseaux de leurs années d'insertion professionnelle (Thomas

Dolié par exemple, qui a étudié au CNIPAL, plutôt un réservoir de voix

pour les grands rôles lyriques… et avec Yvonne Minton) et ont donc

l'opportunité d'en acquérir les codes, d'autres le font

occasionnellement pour ajouter d'autres répertoires conformes à leur

voix (porte d'entrée en Europe pour Michèle Losier), d'autres enfin

viennent comme invités-vedettes pour fournir un type de voix rare ou un

prestige particulier à une production (Nicolas Testé en Roland, dont on

sent les origines extra-baroques, mais qui se plie remarquablement à

l'exercice).

Le problème est que, dans bien

des cas, la technique de départ n'est pas vraiment compatible avec le

baroque : les voix très couvertes, où les voyelles sont très altérées,

n'ont pas grand rapport avec le chant réclamé par ces partitions.

Stéphane Degout et Florian Sempey s'en tirent très bien (alors que je

ne les aime guère ailleurs), mais on peut s'interroger sur la logique

d'employer des voix aussi extérieures au cahier des charges de la

tragédie en musique.

J'ai déjà longuement ratiociné sur ces questions dans de précédentes

notules, ce qui me mène à quelques interrogations

nouvelles

supplémentaires.

7.

Quelques questions à se poser

D'abord, il ne faut pas désespérer : certains chanteurs qui

n'ont pas suivi cette voie manifestent les qualités requises, à

commencer par

Mathias Vidal

(CNSM de Paris) ! Par ailleurs,

Christophe Rousset, en plus

d'être un peu seul à se consacrer aussi méthodiquement à explorer le

répertoire enseveli de la tragédie en musique, demande cet effort de

mise en valeur des mots à ses chanteurs – il est un peu celui qui a

imposé, par exemple, l'accent expressif ascendant sur les « ah ! »,

d'abord largement moqué et qui est devenu une norme par la suite chez

les autres ensembles (en cours de disparition, puisque plus personne ne

semble s'intéresser au texte des œuvres jouées). Son insistance, dans

les séances de travail, sur l'expressivité, jusqu'à la demande de

l'outrance, est centrale, et se ressent à l'écoute – alors même que sa

direction musicale pouvait être, il y a dix ans, assez molle. Il suffit

d'observer les mêmes chanteurs chez lui et chez les autres : avec lui,

ils phrasent ; ailleurs, certains semblent moins s'occuper des mots.

En revanche, voilà un moment que je n'ai pas entendu Niquet, malgré

toutes ses qualités de clairvoyance dans le choix des œuvres et de

générosité dans leur mise en œuvre, donner des productions où le phrasé

est mis en valeur…

D'où

me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :

¶ Alors qu'on s'échine à utiliser

des

instruments originaux, à les préserver ou à les reconstruire, qu'on va

jusqu'à reprendre les diapasons exacts des différents lieux où l'on

créa les œuvres, n'est-il pas

étrange

d'embaucher des chanteurs dont la technique est fondée sur les

nécessités vocales de l'opéra italien du XIXe siècle ?

Comment est-il possible, pour ces gens qui s'interrogent sur le style

exact d'un continuo de 1710 vs. 1720, sur le nombre de battements d'un

tremblement pratiqué dans telle chapelle, de ne pas voir la terrible

transgression d'engager des mezzos-sopranos verdiens et des barytons

wagnériens pour chanter des œuvres où les interprètes utilisaient une

technique tellement naturelle qu'on les décrivait comme criant ?

J'ai bien conscience qu'on ne

peut pas gagner sa vie en chantant simplement dans les quelques

productions de baroque français (essentiellement concentrées à Paris,

Bruxelles et Versailles d'ailleurs, plus un peu à Toronto et Boston…),

et que construire une voix exclusivement calibrée pour le lied (sans en

avoir forcément la diction allemande) serait un suicide professionnel…

Mais tout de même, n'y a-t-il pas une réflexion à avoir là-dessus ?

¶ Car

les

tessitures du baroque, et spécifiquement celles du baroque

français,

sont très basses.

Les rôles de

dessus chez

LULLY

culminent au sol, ce qui, joué au diapason d'origine (392 Hz), équivaut

à peu près à un fa, soit trois tons plus bas que les mezzos-sopranos

verdiens, voire plus bas que les grands rôles de contralto ! Or,

on ne peut pas faire jouer la jeune première Andromède pépiant sur son

rocher par l'équivalent de Maureen Forrester, n'est-ce pas. Et

inversement, faire chanter une soprane aussi bas va l'empêcher de

projeter ses sons, voire « éteindre » sa voix.

C'est pourquoi la catégorisation

en soprano / mezzo n'a pas grande pertinence dans ce répertoire, et

qu'il s'agit avant tout d'une question de couleur – à l'opéra,

dessus et

bas-dessus ont d'ailleurs

strictement la même tessiture avant Rameau ! Couleur qui ne peut

jamais, considérant l'effectif raisonnable, l'accompagnement discret,

l'aération des timbres des instruments naturels (pas de mur de fondu

comme avec les instruments modernes) et la nécessité d'intelligibilité,

être trop sombre, ni le grain trop épais.

La

couverture vocale (c'est-à-dire la modification des voyelles

pour pouvoir émettre des aigus qui ne soient pas serrés et poussés)

n'a de ce fait

pas grand sens dans ce répertoire,

en tout cas chez les femmes (chez les hommes, on peut

couvrir en mixant chez les ténors,

et certains aigus des basses demandent sans doute un peu de rondeur et

de protection, procurées par la couverture vocale), pas à l'échelle

massive où le chant lyrique l'utilise d'ordinaire (souvent trop ou mal,

même pour du Verdi).

Alors, si l'on ne peut pas changer du

tout au tout l'enseignement du chant (la tradition adéquate

existe-t-elle seulement encore ? peut-on la

retrouver

aussi aisément que pour un instrument ?), ne serait-il pas judicieux,

quitte à ne pas être

authentique,

de

remonter le diapason d'un ou deux

tons, pour permettre aux techniques d'opéra telles qu'elles sont

de retrouver leur centre de gravité et leur brillant – étant calibrées

pour s'élever avec confort loin de la zone de la parole…

Illustration : costume de Louis-René Boquet pour les

représentations de 1770, une Éthiopienne (parfaitement).

Je livre cet état des lieux à votre sagacité, n'ayant pas de réponse

sur la marche à suivre – et tout de même assez émerveillé d'entendre

ces œuvres et ces ensembles spécialistes qu'on n'aurait jamais rêvé

d'entendre, et certainement pas aussi bien, il y a seulement trente ans

!

Il

m'est un peu difficile de distinguer la légende de l'histoire avérée,

cela réclamerait plus ample investigation (et excèderait quelque peu

mon sujet), mais voici toujours ce qu'on trouve autour des origines de

l'opéra de Beaumarchais.

Il

m'est un peu difficile de distinguer la légende de l'histoire avérée,

cela réclamerait plus ample investigation (et excèderait quelque peu

mon sujet), mais voici toujours ce qu'on trouve autour des origines de

l'opéra de Beaumarchais.

¶ Les LULLYstes

ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec

¶ Les LULLYstes

ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec  Le

contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus

spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il

que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes

francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens

hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…

Le

contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus

spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il

que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes

francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens

hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…  D'où

me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :

D'où

me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :