vendredi 14 avril 2017

Shakespeare, Madelon, Margoton et les marionnettes de la rue Vivienne

Cette rencontre incongrue m'a beaucoup fait sourire, je la partage.

Voici donc du vrai Shakespeare, starring Margoton :

Et l'patron de not' bateau

Nous aimions Madelon,

Marion, Margoton,

Mais pas un n'en pinçait pour Catheau !

Cette sale rogne

Qui nous appelle ivrognes

Dit que le goudron

Ne sent pas bon !

Pendez-moi cette Catheau

Qui n'aim' pas not' bateau

Vite en mer, mes garçons il faut partir…

Repiqué d'oreille, je peine à retrouver la répartition de certains vers, les mètres ne sont pas réguliers et tout n'est pas rimé. Peu importe, le texte, lui, est exact.

L'extrait est tiré de la traduction de Maurice Bouchor de La Tempête de Shakespeare pour son Petit-Théâtre de marionnettes (qu'il confectionnait lui-même) de la Galerie Vivienne à Paris (au 61). Il fait partie des quelques fragments destinés à une mise en musique (très réussie) de son ami Ernest Chausson – Bouchor est le poète des Poèmes de l'amour et de la mer.

L'extrait en question, dans la seule version intégrale jamais gravée (et la seule pour cet extrait), aujourd'hui indisponible, dirigée par Jean-Jacques Kantorow. Avec François Le Roux en Stephano et Jean-Philippe Lafont en Caliban. En attendant sa reparution officielle, on peut entendre cette demi-heure de musique sur YouTube.

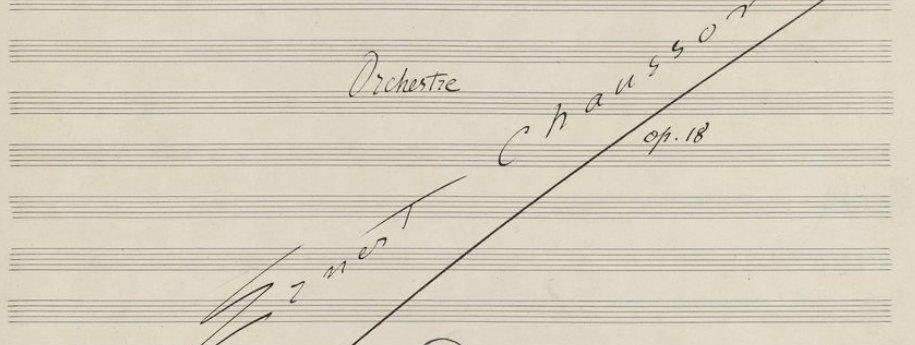

Frontispice manuscrit de Chausson pour sa partition.

Le contraste entre l'image d'un Shakespeare… anglais, et ces ellisions du parler populaire français, ces surnoms campagnards bien d'chez nous, a quelque chose d'assez surprenant – et qui m'a beaucoup amusé, a fortiori sous la plume d'un poète décadent et d'un compositeur wagnérisant.

On n'est pas bien loin de l'original pourtant – pas dans la lettre, comme si souvent avec les traductions de Shakespeare du XIXe, mais dans l'esprit et en tout cas dans les surnoms : nous avons bien Mall pour Mary, Meg (et Margery) pour Margaret, et Kate pour Catherine. Moins marqués par le terroir que Margoton (double diminutif !), certes.

The gunner, and his mate,

Lov'd Mall, Meg, and Marian, and Margery,

But none of us car'd for Kate:

For she had a tongue with a tang,

Would cry to a sailor 'Go hang!'

She lov'd not the savour of tar nor of pitch,

Yet a tailor might scratch her wher-e'er she did itch.

Then to sea, boys, and let her go hang.

La fin diffère évidemment (même dans les versions sans marionnettes) : tang est la langue du serpent. « She had a tongue » (elle jurait comme comme un charretier / elle parlait franc) devient une langue… de serpent. Et elle n'aurait pas hésité à dire (contre toutes les supersititions) « va te pendre ».

Ce n'est pas qu'une question de changement de système de versification (des vers mesurés aux vers syllabiques) : l'allusion du vers pénultième est sacrément leste, quel que soit le public d'un théâtre de marionnettes.

Les décorateurs de la version Bouchor de 1888.

Yet a tailor might scratch her wher-e'er she did itch. → Mais un tailleur pourrait la râper là où ça la gratte.

Est-il besoin de préciser ce qui démange les femmes tandis que ces messieurs courent le guilledou ?

Le tailleur combine une double réputation de créature sans ménagement et d'être efféminé : c'est celui qui pourrait lui dire que ce le chanteur n'ose pas dire (« un autre moins gentil ferait… », prétérition classique), et c'est aussi un camarade de jeu dégradant pour une femme, inférieur à un homme véritable, incarné par le marin.

Toutes choses difficiles à insérer sur une scène française en 1888.

Peu importe, le potentiel drolatique de Margoton dans du Shakespeare ne sera jamais égalé par quelque grivoiserie que ce soit.

Cette chanson débute la première apparition de Stephano dans The Tempest (II,3).

Ses toutes premières paroles ont été mises en musique par Sibelius (en finnois) :

- I shall no more to sea, to sea,

- Here shall I die a-shore:—

- This is a very scurvy tune to sing at a man's funeral:

- Well, here's my comfort.

Sibelius a mis en musique (en finnois) cette chanson. Elle fait suite, dans la musique de scène au célèbre interlude qui ouvre ce même tableau (II,3), avant que Caliban ne soit effrayé par Trinculo, lui-même épouvanté par Stephano, et précède les adieux de Caliban à la servitude.

Interlude Caliban II,3

Stephano « I shall no more to sea » (en finnois)

Caliban « Farewell, master ! » (en finnois)

Osmo Vänskä, Orchestre de Lahti (chez BIS).

Petite mise au point de contexte : Caliban, fils difforme d'une sorcière cruelle tuée par Prospero, le nouveau maître de l'île (ancien Duc de Milan déposé par son propre frère), est devenu l'esclave de celui-ci. Effrayé par les bruits qu'il croit être ceux des esprits soumis par Prospero, il prend Stephano, marin ivrogne du navire qui vient de faire naufrage, pour un véritable dieu (de la bouteille).

L'interlude, l'un des moments les plus marquants de cette fascinante musique de scène, traduit de façon très vive la sauvagerie de la nature de Caliban. Suivent donc l'entrée de Stephano, puis l'exultation de Caliban (à la fin de la scène, en réalité) qui, proposant l'assassinat de Prospero, se voit déjà libre.

Chez Sibelius, sa ligne vocale est grotesque et difforme. Chez Chausson, vous l'entendez, dans le premier extrait sonore proposé, reprendre le thème de la chanson de Stephano – ce qui entre en résonance avec la logique du personne : à l'acte suivant, Caliban réclame justement à Stephano de lui redonner le thème de sa « belle » chanson.

[Les deux extraits, aux deux bouts de la même scène 3 de l'acte II, ont été juxtaposés sur le disque qui ne contient que les parties musicales, mais on peut supposer que, pour une représentation avec marionnettes, la pièce était significativement coupée. Malgré ma consultation de sources diverses, je n'ai pas trouvé d'éléments sur ce non-détail.]

Maurice Bouchor était un camarade d'études de Chausson. À l'honneur au début du XXe siècle dans les manuels scolaires et la littérature pour enfants (dictées, récitations, contes – de France, d'Europe, d'Orient, d'Afrique, collectés plus qu'inventés – à faire lire…), il a à peu près totalement disparu, et il est exact que, jusque sous la lumière de la musique de Chausson, l'esthétique de ses Poèmes de l'amour et de la mer paraît assez datée, pour ne pas dire contournée et laborieuse.

Description de Maurice Bouchor au début un article de l'Almanach Mariani.

Pourtant, Bouchor est solide technicien du vers, et capable d'un recul beaucoup plus malicieux sur la forme (j'y reviens). Certes, le théâtre de marionnettes représentait un choix par défaut, en tout cas une nécessité pratique :

Il s'agit du début du « théâtre d'art » dédié au marionnettes : en alternance avec Henri Signoret (dont le travail est loué avec élan par Anatole France dans un article entier de La Vie Littéraire), Maurice Bouchor y donnait un répertoire religieux ou mystique écrit pour l'occasion (Tobie, Noël, Les Mystères d'Éleusis…) et de grands ouvrages patrimoniaux (Signoret propose des Cervantès et Molière rares, et même une version des Oiseaux) avec des marionnettes à clavier – d'animation donc encore plus sommaire que des marionnettes manuelles. Le lieu devient assez à la mode, et les littérateurs (Renan par exemple) le louent, certaines personnalités plus officielles (l'ambassadeur britannique) s'y rendent régulièrement. Par ailleurs, les petits décors sont dus à des peintres importants du temps : Rochegrosse, Lerolle, Doucet…

Les décorateurs de Tobie de Bouchor & Baille sur l'affiche du spectacle.

La Légende de sainte Cécile (son et partition), en 1891, accueille aussi une musique de Chausson (incroyables harmonies wagnériennes dans les chœurs séraphiques de la fin de l'acte I !) – celui-ci craignait un échec cuisant vu le sujet peu trépidant, mais le résultat général fut au contraire loué. À chaque fois, on mandate des chanteurs et un petit orchestre, et même un chœur féminin pour Sainte Cécile : le Petit-Théâtre est réellement une alternative pour contourner les circuits officiels et faire jouer des œuvres qui demeurent tout à fait ambitieuses.

La durée de vie de l'institution est brève : elle débute l'année de la Tempête, en 1888, pour s'achever dès 1894 après Les Mystères d'Éleusis, pièce qui mêlait personnages vivants, personnages morts, divinités et symboles, recréant l'atmosphère putative des soirées des initiés dans les temps antiques. Réception publique et critique très froide. Pour autant, le Petit Théâtre a eu son importance dans l'intégration des marionnettes comme véhicule littéraire.

On y donna ainsi, sous la direction d'Henri Signoret :

● en 1888 Le Gardien vigilant de Cervantès dans une traduction d'Amadée Pagès,

● Les Oiseaux d'Aristophane (appréciés, mais très vide – deux spectateurs à la seconde représentation !),

● La Tempête de Shakespeare traduite par Bouchor avec la musique de Chausson,

● en 1889 La jalousie de Barbouillé de Molière,

● Le Gardien vigilant à nouveau,

● et Abraham l'ermite (adaptation d'une comédie du Xe siècle par la religieuse de Saxe Hrotswitha, paraît-il) – j'en lis aussi une mention en 1892.

■ Puis, dans les années suivantes sous la direction de Bouchor, hors L'Amour dans les Enfers d'Amédée Pigeon (1892), uniquement des pièces du nouveau directeur :

■ Tobie (1889), légende biblique en vers comportant des décors de Rochegrosse, Lerolle, Doucet et Riéder (musique de Casimir Baille),

■ Noël en 1890, un « mystère » mis en musique par Paul Vidal, couronné de succès (le prix des places est quadruplé pour l'occasion !), loué pour sa simplicité, son humilité, son sens de la poésie,

■ La Légende de sainte Cécile en 1891, avec la musique extatique et wagnérisante de Chausson,

■ Le Songe de Kheyam en 1892, où Omar Khayyām s'exprime seul, en joyeux ivrogne, face à une rose et un cruchon,

■ La Dévotion à saint André en 1892, où l'évêque Simplice voisinait avec Luce, incarnation féminine de Lucifer, à deux faces et deux voix (choses impossible sur la scène théâtrale habituelle, soulignait Bouchor),

■ enfin Les Mystères d'Éleusis en 1894, encore avec la musique (appréciée) de Paul Vidal. Le propos en était, là encore, essentiellement religieux et édifiant. Charles Le Goffic y relève, dans L'Encyclopédie du 15 juin, « l'indifférence du public pour une œuvre qui disait uniquement la beauté de la vie morale, la noblesse du sacrifice et la grandeur du pardon ».

La chanson de la fille à marier Marjolaine, dans Noël, a submergé d'émotion toute la critique – pour des raisons qui paraissent sans doute un rien exotiques aujourd'hui. Peut-être la musique (de Vidal) en était-elle jolie, il paraît que les messieurs la fredonnaient au sortir de la représentation.

Malgré les contraintes, Maurice Bouchor fait une assez belle carrière, qui, semble-t-il, s'est associée avec une surface sociale plutôt agréable :

Il était pourtant un végétarien inspiré par la tradition bouddhique (dans un sonnet, il explique ne me nourri[r] plus de cadavres). Mais on retrouve ce sens du badin, absent des poèmes du célèbre cycle vocal de Chausson, dans le Prologue de son Faust moderne (pas particulièrement moderne au demeurant, simplement une variation sur le mythe), et surtout dans l'apostrophe du régisseur qui ouvre ses représentations de La Tempête :

Oui, la rime Shakespeare / pire, il l'a osée. Et ce Prologue incarné, mi-majordome d'Ariane à Naxos chez Hofmannsthal, mi-programme à la façon le Tonio des Paillasse, débite une assez longue introduction – plaisante mais révérencieuse. Le seul homme véritable à parler sur ce théâtre :

… à moins que ce ne soit pas le cas :

Ne pas vous souvenir que nous sommes en bois…

C'est alors une sorte d'épopée héroï-comique autour du trac dans la coulisse, mêlant le désespoir du directeur à la terreur des chanteuses, et le poète n'est évidemment pas épargné :

Il y a là un petit parfum de stasimon, où l'on peut très bien décrire des événements non pas passés, mais qui se passent (ou vont se passer !) au même moment, hors scène – comme ceux d'Œdipe à Colone.

On se moque même de l'intrigue : l'honnête Gonzalo / Qui consent à mourir, certes, mais pas dans l'eau, et on y croise quelques jolis clins d'œils shakespeariens :

Si vous avez la fantaisie de lire l'entièreté du monologue, je vous l'ai reproduit ici : 1,2,3.

Je n'ai pas encore parlé sérieusement de la musique. Pourtant, elle a son importance. Si Ernest Chausson n'est pas au nombre des premiers wagnériens français (Franck est né en 1822, lui en 1855 !), il figure en revanche parmi ses représentants les plus importants – avec toutes les ambiguïtés entre le discours théorique et le contenu des compositions, propre à l'époque.

Après les incontournables études de droit jusqu'en 1877, il étudie la composition auprès de Massenet jusqu'à son échec au prix de Rome en 1880. C'est alors qu'il devient l'élève de Franck. En 1879, il assiste en Allemagne au Vaisseau fantôme et à la Tétralogie de L'Anneau, et même à la création de Parsifal à Bayreuth, en 1882.

Il fait partie du groupe de ces compositeurs français novateurs et très marqués par Wagner – même si tous soutiennent, probablement pour des raisons avant tout patriotiques, qu'il faut limiter l'influence allemande, et spécifiquement celle de Wagner, sur la musique française.

► Il est le premier à se lancer dans l'écriture d'un opéra wagnéro-symboliste – il y a eu, auparavant, mais plus littéraux, moins poétiques littérairement ou irisés orchestralement, les wagnérisants Sigurd de Reyer en 1883 et Gwendoline de Chabrier en 1885. Cela simultanément (et apparemment sans grande concertation) avec Vincent d'Indy (Fervaal, de 1889 à 1895) et Claude Debussy (Pelléas, de 1893-1902). En effet Le roi Arthus, bien que créé seulement en 1903, a été composé entre 1887 et 1895 (1885 à 1886 pour le livret), c'est-à-dire que ces trois compositeurs ont travaillé sur leur propre drame post-wagnérien, écrivant (ou adaptant, pour Debussy) chacun eux-mêmes leur livret, sans assister aux représentations de l'autre – il me semble avoir vu passer dans la correspondance de Debussy quelques propos pas très amènes sur le projet que Chausson lui a montré. Paul Dukas, beaucoup moins wagnérisé, faisait aussi partie de ce groupe (mais son opéra, lui, est vraiment émancipé de la littéralité wagnérienne, même s'il en tire tous les fruits en matière de continuité générale, de narration orchestrale et de liberté formelle).

Tout ces prolégomènes permettant de situer qu'au moment de l'écriture de cette musique de scène pour marionnettes, en 1888, Chausson était déjà pleinement wagnérien, et même en train de se jeter dans la composition du Roi Arthus (où l'on entend littéralement plusieurs motifs du Ring et de Parsifal, sans même mentionner les nombreuses parentés du livret et des formules musicales avec Tristan).

Extrait du manuscrit de La Tempête.

Néanmoins, ce n'est pas ce que l'on entend le plus dans La Tempête, où dominent des chansons assez simples et beaucoup de pièces isolées de danses – un peu plus proches de l'univers du ballet sophistiqué ou des références archaïsantes de la musique de chambre de d'Indy.

Pour un théâtre miniature, l'effectif n'est pas du tout ridicule : outre les cordes (à combien par partie, je n'ai pas trouvé), nous avons les 4 bois par 1, les 3 cuivres par 2, une harpe, 2 timbales, un triangle… et ce qui est réputé comme la première apparition du célesta dans une partition d'orchestre. Je n'ai pas creusé la question pour vérifier la véracité de l'assertion – il serait étonnant que ce soit précisément un compositeur célèbre, et dans une composition assez peu ambitieuse, qui ait inauguré la chose, mais je ne puis rien dire d'informé sur le sujet. Le plus troublant est qu'il n'apparaît, me semble-t-il, que pour le premier numéro, une petite chanson d'Ariel aux naufragés « Sur le sable d'or », où le célesta complète par endroit les couleurs angéliques de la harpe. Quel gros instrument à mouvoir pour une intervention aussi précisément circonscrite – y en avait-il un à demeure dans le théâtre ? était-ce pour capter immédiatement l'attention du public avec des sons proprement inouïs, dont on n'était pas supposer abuser ?

En tout cas, pour publication, l'effectif a été réduit ultérieurement à une flûte, un trio à cordes, une harpe et un célesta – pour cinq pièces choisies (pas les meilleures d'ailleurs), les plus joliment décoratives. Celles qui ont aussi été diffusées sous forme de réduction piano-voix.

Lawrence Dale, Ensemble Orchestral de Paris, Jean-Jacques Kantorow

D'une manière générale, jusque dans les danses rustiques, cette musique de scène baigne dans une forme de contemplation lointaine, très étrange : si vraiment simple, ni sophistiquée, quelque part ailleurs, aussi loin du monde que peut l'être l'île enchantée ou le temps révolu de Shakespeare.

Vous notez, au passage, la désinvolture avec laquelle on mentionne le grand Shakespeare. Le respect est mort.

Encore une fois, n'hésitez pas à écouter l'intégralité de la musique de scène (et à vous jeter sur le disque s'il reparaît).

Les œuvres adaptant The Tempest sont innombrables, mais parmi les musiques de scène un peu développées, difficile de ne pas évoquer celle de Henry Purcell (1695), elle aussi source de multiples bizarreries.

♫ Seuls les divertissements des esprits aux actes II et V (logiques dans l'économie de la pièce shakespearienne, mais convoquant des personnages, comme Amphitrite et Neptune, absents de la nomenclature originale) sont mis en musique.

♫ Son attribution à Purcell est très contestée depuis les années 60, et bien que pour des raisons commerciales évidentes on continue toujours d'afficher son nom sur les disques et les affiches de concert, il est possible qu'il ne s'agisse pas d'une œuvre de Purcell mais de John Weldon (qui fut on élève), possiblement plutôt pour une reprise de 1712.. Seul l'air de Dorinda Dear Pretty Youth est assurément du maître.

Parmi les indices convoqués (notamment dans la communication fondatrice de Margaret Laurie en 1963, dans les Proceedings of the Royal Musical Association : « Did Purcell set The Tempest ? »), l'introduction de certains traits italianisants (comme les airs à da capo, de forme ABA' avec reprise ornée) ou gallicisants qui n'existent dans aucune autre œuvre de Purcell, et seraient plus à leur place dans le goût anglais du début du XVIIIe siècle.

Duo final.

Peu d'intégrales au disque, et qui ne correspondent pas nécessairement à la partition d'origine : Kevin Mallon explique par exemple qu'il propose une Ouverture (de Purcell, mais pour une autre pièce, indéterminée) et une Chaconne (du même) pour compléter l'ensemble.

Celle de John Eliot Gardiner continue de séduire par sa grâce, même si le grain orchestral est devenu lisse et l'articulation timide, par rapport aux ensembles actuels.

Par ailleurs, la compositrice Kaija Saariaho a réalisé The Tempest Songbook, plus lié à l'action (et non aux deux masques assez autonomes de pseudo-Purcell), mais qui paraît pensé pour s'associer à celui de Purcell-Weldon, puisque existant en deux versions, pour instruments modernes ou sur instruments anciens (la harpe étant remplacée par le clavecin). Ce n'est pas baroque, évidemment, mais plutôt accessible et tout à fait mélodique et plaisant – Saariaho est en général à son meilleur dans les miniatures vocales. On peut en écouter une version par l'Orchestre Baroque de Finlande sur France Musique (couplée avec son double, dans l'édition choisie par Mallon).

L'œuvre de Purcell, mérite de toute façon surtout le détour pour son duo final – Amphitrite et Neptune y disent :

But all your days shall pass in peace an love.

(Plus d'étoile maligne pour vous frapper du haut des cieux,

Tous vos jours s'écouleront dans la paix et l'amour.)

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Musique de scène a suscité :

7 roulades :: sans ricochet :: 2076 indiscrets