jeudi 31 décembre 2020

Schoeck, Das Schloß Dürande & Venzago : nazis, blackfaces & récriture de l'Histoire ?

(Ah, et aussi un opéra fabuleux, mais ça vous aurait pas autant incité à cliquer, avouez.) (Note pour 2021 : mettre davantage les mots « morts-vivants » et « apocalypse nucléaire » dans mes titres.)

Voici une notule que je vous invite tout particulièrement à lire en entier. (Attention, plot twists à prévoir.)

Le début de Das Schloß Dürande, version Venzago.

Chapitre I – Il Davidde deluso

En 2018, événement : la résurrection de Das Schloß Dürande, opéra tardif d'Othmar Schoeck d'après le roman d'Eichendorff. L'entreprise est menée par Mario Venzago, directeur musical du Symphonique de Berne.

Mais voilà : il s'avère que le texte n'est pas le livret d'origine, mais une réécriture, décidée par un collectif universitaire de berne, coordonné par Thomas Gartmann. Schoeck a fait représenter son œuvre (débutée avant la guerre mondiale) pour la première fois dans le Berlin de 1943, compromission (pas du tout idéologiste, mais concrète) inacceptable qui rendrait impossible d'écouter à nouveau l'œuvre, et le livret serait trop connoté. Si mon amour pour les bidouillages me place au-dessus de tout soupçon de psychorigidité en matière d'interprétation et d'arrangements, j'étais tout de même assez mécontent de découvrir ceci. Pour de multiples raisons, que ne me paraissent pas toutes dérisoires.

Mon mouvement d'humeur s'est un peu apaisé depuis : je n'ai découvert qu'en préparant cette notule qu'il en existe en réalité déjà deux versions captées.

b) Sans doute une bande radio de Gerd Albrecht en 1993– version remaniée du vivant de Schoeck et coupée pour être montée sur scène, comme le faisait souvent Albrecht avec les musiques qu'il défendait.

Je suis tout à fait intéressé par des propositions alternatives, mais pour le seul disque disponible (car l'autre publication, dans un son ancien, confidentielle et sans livret, est épuisée depuis longtemps), n'avoir qu'une version retravaillée, c'est vraiment dommage – tout ce que la postérité aura, c'est un bidouillage dont l'auditeur ne sera jamais trop sûr des contours.

b) Argumentaire politique, celui que je trouve le plus insupportable. Il y aurait (j'y reviens plus tard) un lexique qui à l'époque évoquait la phraséologie nazie, donc on ne peut pas le monter sur scène. Qu'en tant que citoyen, on suppose que monter un opéra qui contienne les mots Heimat ou Blut (oui, ce sont vraiment les exemples retenus dans la notice de Thomas Gartmann !) me change instantanément en racialiste buveur de sang, je me sens profondément insulté.

Toutefois, le résultat demeure très enthousiasmant, un des disques de l'année 2020, et bien au delà – je reparlerai plus loin du détail. Je m'en suis bruyamment réjoui.

Photographie (Sebastian Stolz) de la production de Meiningen (novembre 2019) qui a suivi le concert de Berne.

Gabriele et les pierreries (acte II), version Venzago.

Chapitre II – Le passé dérobé

Je m'en suis bruyamment réjoui, oui. Et j'ai dit mon humeur.

Cette notule était censée faire écho à ma perplexité face à cet air du temps… Je trouve salutaire qu'on ne déifie plus les grands hommes du passé et qu'on rende à ceux que nous admirons pour d'autres raisons leurs vilains traits racistes, misogynes, mégalomanes… mais ne puis me résoudre à comprendre que nous les jugions ou pis, les effacions de la mémoire collective – comme si seul ce qui est identique à nous-mêmes et à notre opinion du jour pouvait être intéressant. Comme si le passé, fût-il imparfait, ne pouvait apporter ses satisfactions et ses enseignements.

La question légitime du regard critique sur le passé (un philosophe des Lumières misogyne, un politicien émancipateur qui vit au milieu de ses esclaves, un général vénéré comme un faiseur de paix…) mérite le débat, et non l'iconoclasme en son sens le plus concret, l'effacement du passé, le rejet sans nuance de tout ce qui nous est différent.

Le comble de la stupidité s'est incarné devant moi à la Sorbonne, le 25 mars 2019, lorsqu'un groupe d'étudiants militants – et manifestement plutôt incultes – s'était infiltré pour empêcher la représentation par d'une mise en scène des Suppliantes d'Euripide s'inspirant de la tradition antique sous l'égide de Philippe Brunet, spécialiste éprouvé de la question. Certaines comédiennes portaient un maquillage sombre, ce qui se serait apparenté à un blackface – car, bien sûr, Euripide a tout volé aux chansonniers américains du XIXe siècle.

(Outre l'incohérence chronologique / culturelle de cette hantise du blackface, je trouve absolument invraisemblable d'accepter d'habiller des femmes en homme, de faire de gros Falstaff avec des coussins sur le ventre, de mettre des valides en fauteuil roulant, mais d'interdire absolument de rappeler, dans des œuvres dont ce peut être un ressort capital – et un joli symbole – comme Aida, sorte de Roméo & Juliette égyptien interethnique, qu'il existe des gens noirs. Ou alors il faudrait cantonner les interprètes à leur couleur de peau et leur phyique, et les noirs n'y seraient pas gagnants – sans parler de la quête de sopranos dramatiques de seize ans pour faire Isolde…)

D'une manière générale, et ceci concerne le cas de notre livret, ne pas faire la différence entre la défense d'une théorie racialiste (« les noirs sont inférieurs aux blancs »), les motifs qui peuvent rappeler cette théorie (comme le blackface ou le vocabulaire utilisé par les nazis, qu'on peut employer dans plein d'autres contextes qui ne sous-entendent aucune infériorité), et la capacité des gens à ne pas être racistes même s'ils utilisent mal certains mots (aux USA, le mot race reste consacré dans le langage courant, à commencer par ceux qui ne sont absolument pas des racists) demeure un problème de notre temps.

Et autant le blackface reste une coquetterie de mise en scène dont je me passe très bien si cela peut ménager les sensibilités, autant récrire des œuvres me gêne vraiment. Pas si ce sont des œuvres disponibles par ailleurs (qu'il existe une traduction amendée des Dix petits nègres ne lèse personne, chacun peut choisir la version de son choix), mais pour un opéra qui ne sera diffusé que par le biais de ces représentations et de ce disque, c'est prendre une responsabilité considérable dans l'occultation de l'histoire des arts.

Se pose ainsi la question de la documentation historique : si l'on récrit Mein Kampf en remplaçant toutes les occurrences de « ce sont des êtres inférieurs » par « on voudrait leur faire des bisous », on risque de passer à côté du sujet. (Et ce n'est même pas un point Godwin, puisqu'il est précisément question d'affleurements nazis dans ce livret…)

En somme, j'aurais beaucoup aimé pouvoir découvrir l'œuvre originale d'abord, et disposer de refontes fantaisistes ensuite, ce qui ne me paraissait pas trop demander : ce livret ne contient pas de manifeste nazi ; les fascistes ne gouvernent pas le monde ; les spectateurs sont capables de ne pas devenir instantanément des chemises brunes parce qu'il est écrit Feuerquelle (« jet de feu »)…

(Une des illustrations saisissantes que j'ai empruntées à la Neue Zürcher Zeitung.)

Malédiction de Penthésilée, Penthesilea version Venzago.

Chapitre III – La puissance de ma colère

Et j'ai donc partagé avec mes camarades mon excitation et ma réprobation, que je réaménage ici en lui conservant toute sa véhémence échevelée.

Vous pouvez aussi consulter la notice complète (lien vers le site de l'éditeur Claves) pour vous faire votre propre opinion.

Je ne comprenais pas pourquoi j'avais entendu le thème mais pas le texte du duo emblématique « Heil dir, du Feuerquelle ».

Comme ils trouvaient le texte « lexicalement trop nazi », le groupe scientifique en charge de cette résurrection a embauché un librettiste – qui a bidouillé le texte pour le rendre plus acceptable.

Celui-ci a donc réintégré de gros bouts d'Eichendorff dedans (ce qui se défend), en prenant en certains endroits le contrepied de la littéralité du livret d'origine, pas simplement en expurgeant de mots trop connotés « comme Heil », dit la notice ! Sérieux, vous êtes allemands et vous n'avez entendu Heil que dans les films de nazis ?? J'attends avec impatience l'argumentation sur la censure du final de Fidelio et de l'Hymne à sainte Cécile de Purcell…

Je trouve assez aberrant, lorsqu'on est dans une démarche patrimoniale (c'est un partenariat avec l'Université de Bern), de bidouiller une œuvre, alors que justement, quand on a le texte d'origine, on peut se faire une représentation des idées du temps, on peut débattre des présupposés idéologiques… D'autant que Schoeck n'est pas précisément un compositeur de cantates aryanisantes sur des accords parfaits – et vu qu'il n'y a plus guère de nazis, on ne peut même pas dire qu'on risque de servir la soupe à un parti actuel menaçant…

À l'écoute avec le livret, c'est encore plus saugrenu : à cause des inclusions (non adaptées… mais qu'a fichu le nouveau librettiste ?) les personnages se mettent à parler d'eux-mêmes à la troisième personne – typiquement Gabriele, pendant sa scène d'amour ou lorsque son frère les surprend, décrit ses propres actions : « Gabrielle tint fermement son bras, le fixant d'un air de défi ». Les têtes d'œuf de Bern, ils ont trop cru Eichendorff c'était une interview d'Alain Delon !

Le problème est que l'argumentaire du conseil scientifique de l'Université de Berne, pour justifier cette démarche, porte largement le fer sur le plan littéraire… de façon assez peu brillante. (En tout cas dans le compte-rendu de Gartmann publié dans la notice, je ne doute pas que leurs débats furent plus riches.)

Je vous laisse juge :

Der Heimat Sonnenblut!

Ich trinke und küsse die Stelle,

Wo deine Lippen geruht!”

→ These four lines alone demonstrate how the duo of Burte and Schoeck accommodated themselves to the Nazi regime.

Je suis prêt à entendre l'argument qu'un opéra proto-nazi soit difficile à encaisser pour un public germanique (mais pourquoi joue-t-on toujours Orff, loue-t-on les enregistrements de Böhm et Karajan, témoignages autrement vifs, me semble-t-il, de l'univers nazifié ?), et mieux vaut cette tripatouille que de ne pas rejouer l'œuvre, commele Saint Christophe de d'Indy (toujours présenté comme un texte insupportablement antisément… je n'en ai pas fini la lecture, mais je n'ai pour l'instant rien repéré de tel…)

Mais Heimat ? Les allitérations en [h] ? Les points d'exclamation ? Les rythmes et les banalités linguistiques… nazies ? Qu'on n'ait pas eu envie de donner la dernière tirade de Sachs après la guerre, je comprends, mais récrire un livret en 2018 parce qu'il y a des mots comme Heimat et des points d'exclamation, j'avoue que ça m'échappe vigoureusement.

La démarche d'avoir dénazifié le livret, qui pouvait paraître légitime, est expliquée, dans le détail par un jugement littéraire sur la qualité des rimes (qu'on a simplement retirées, pas remplacées, en fait d'enrichissement…). Cela démonétise même la justification de départ, accumulant « le texte a été créé au mauvais endroit au mauvais moment », « on ne peut plus représenter ça, et c'est tant mieux », « de toute façon le livret est mauvais » dans un désordre assez peu rigoureux. On a l'impression que les gars ont besoin de convoquer des arguments totalement hétéroclites pour empêcher à tout prix qu'on puisse entendre son livret, parce que ça pourrait déclencher la venue de l'Antéchrist…

On n'est pas des niais, ce n'est pas parce qu'il y a une idéologie qui préside à un livret qu'on va rentrer à la maison pour brûler nos voisins sémites le soir… En revanche, disposer d'œuvres données en contexte, ça permet d'informer, de nourrir la curiosité… j'ai envie de voir ce qu'on représentait en 43 à Berlin, même si c'est un peu dérangeant – car je perçois davantage des allusions, un registre lexical, qu'une apologie articulée de quelque sorte que ce soit.

Je l'aurais sans doute mieux accepté si l'on m'avait dit : « ce pourrait être violent pour le public encore marqué par cet héritage, on a bidouillé, c'est mal mais c'était la condition ». Plutôt que d'inventer des justifications esthétiques et de les mêler à du commentaire composé de seconde…

Convoquer la versification, tout de même – le fameux mètre Himmler ? la rime croisée-de-Speer ? – pour attester de sa nazité, ça me laisse assez interdit.

Avec leur raisonnement, je me demande dans quel état on jouerait les opéras de Verdi et bien sûr Wagner.

(Au demeurant, ça reste le meilleur disque paru depuis un an voire davantage, donc si c'est le prix pour avoir cet opéra et cette version, je l'accepte volontiers.)

Car l'essentiel reste qu'on ait l'opéra, dans une version exportable (il y a ensuite eu une version scénique, à Meiningen en 2019), et sur disque ; mais me voilà frustré, ils n'ont pas mis en italique les parties du livret qui ont été modifiées, et comme ils se vantent d'avoir inversé la signification de certains passages, changé les psychologies des personnages, etc. – je ne suis plus trop sûr de ce que j'écoute.

D'autant que, pour ce que j'en avais lu en cherchant des infos sur l'œuvre, Schoeck a été boudé à son retour en Suisse parce qu'il était resté faire de la musique alors que l'Allemagne hitlérienne était ce qu'elle était, mais personne ne l'a accusé de collaborer – juste d'avoir été imperméable à de plus grands enjeux que sa musique.

Que le vocabulaire puisse mettre mal à l'aise est autre chose (dans Fierrabras de Schubert, il est devenu courant de remplacer l'épée du chef (« Führer ») par celle du roi (« König »), quitte à saccager la rime. Pourquoi pas, ce n'est qu'un détail ponctuel, on pouvait faire ça. (Même si, enlever des références nazies dans du Schubert, là aussi je reste plutôt perplexe.)

Pour couronner le tout, le chef d'orchestre a récrit les rythmes pour s'adapter au nouveau poème, ils ont tout de bon recomposé un nouvel opéra (60% du texte !). Et comme les extraits du roman d'Eichendorff étaient trop bavards, il a fait chanter simultanément certains extraits par les personnages…

Cela dit, une fois informé, cette part de la démarche ne m'est pas antipathique : si le livret est vraiment mauvais (je pressens hélas que leur avis est d'abord idéologique), essayer de réadapter la musique en puisant directement dans Eichendorff, ce fait plutôt envie. C'est un exercice de bricolage auquel je me suis plusieurs fois prêté, et qui donne parfois de beaux résultats par des rencontres imprévues entre deux arts qui, sans avoir été pensés ensemble, se nourrissent réciproquement.

Cela a aussi permis de remonter l'œuvre, et potentiellement d'éviter de compromettre sa reprise. Le livret d'arrivée, malgré ses défauts, fonctionne très décemment, et la musique absolument splendide ne peut qu'inciter à franchir le pas. On ne peut pas trop râler. (Mais je n'aime quand même pas beaucoup qu'on me traite implicitement de pas-assez-raisonnable-pour-ne-pas-devenir-nazi.)

La seule autre version, des fragments de la création.

Extrait de Besuch in Urach, lied en version orchestrale par Rachel Harnisch et Mario Venzago.

Chapitre IV – La démarche (re)créatrice

Venzago est un radical, un libre penseur : très grand chef, il propose des options extrêmes pour exécuter Schubert aussi bien que Bruckner, avec une sècheresse et une urgence rarement entendues. Il reconstruit, sur le fondement des éléments qui nous restent, mais aussi d'une fiction de son cru, l'Inachevée de Schubert. Il brille également, de façon plus consensuelle sans doute, dans la musique du vingtième siècle (version incroyablement frémissante du Roi Pausole d'Honegger), et en particulier dans le grand postromantisme décadent, notamment Schoeck qu'il sert comme personne : version symphonique du grand lied Besuch in Urach, enregistrements absolument enthousiasmants Penthesilea (d'après Kleist) et Venus (d'après la nouvelle de Mérimée)…

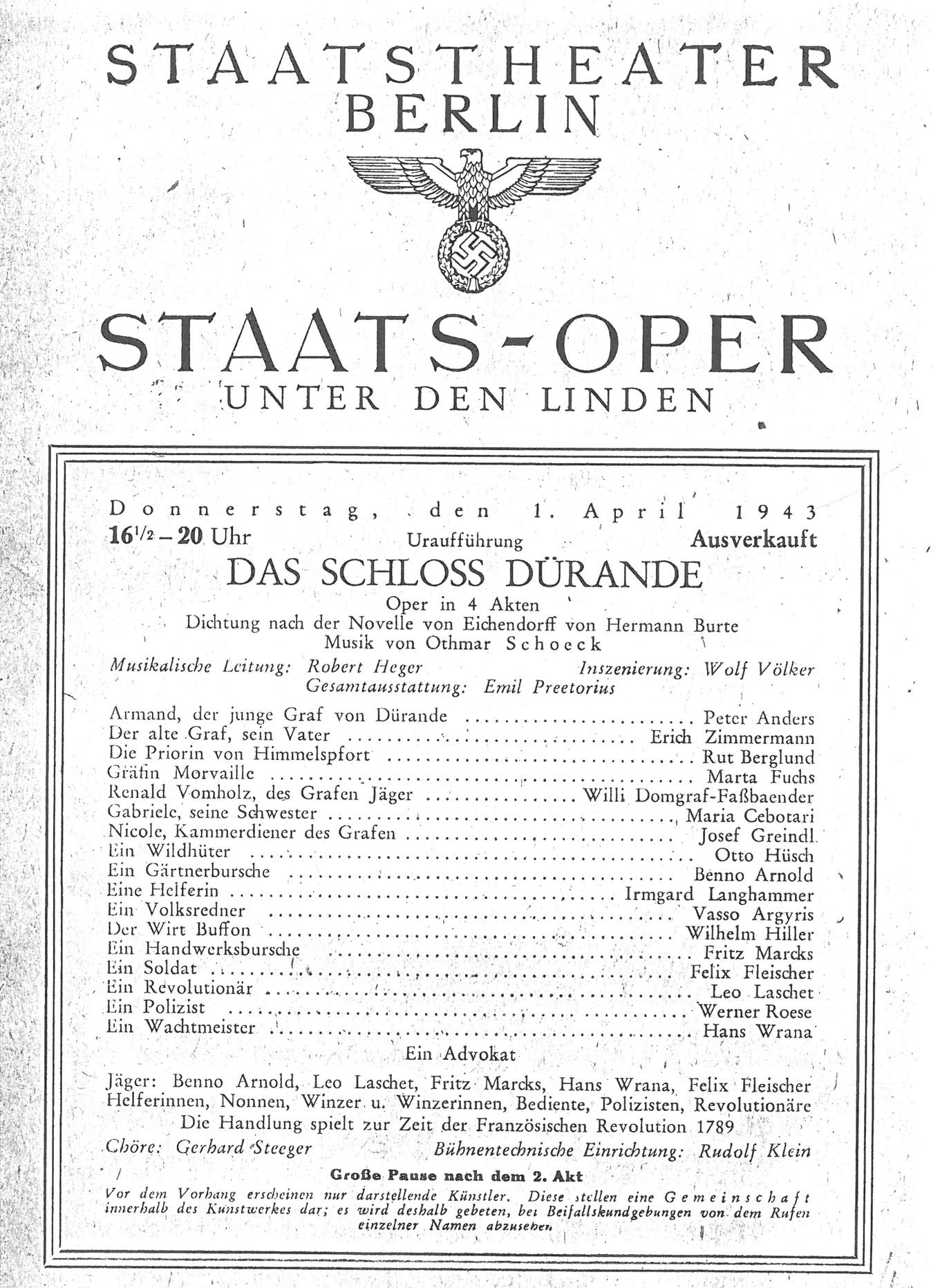

Il ne faut donc pas s'étonner qu'il soit celui qui explore et remette à l'honneur ce dernier opéra de Schoeck (son sixième ou son neuvième, selon le périmètre qu'on donne à la définition d'opéra…), dont la postérité discographique se limitait à la publication d'extraits entrecoupés d'explications du speaker de la radio officielle (50 minutes sprecher compris), lors de la création – à la Staatsoper Berlin le 1er avril 1943 avec Maria Cebotari, Marta Fuchs, Peter Anders, Willi Domgraf-Fassbaender et Josef Greindl, commercialisée tardivement chez des labels relativement confidentiels (Jecklin 1994, qui complète de quelques lieder son CD, et Line / Cantus Classics en 2014, à ce qu'on m'en a dit les mêmes 50 minutes réparties sur les 2 CDs dans le son épouvantable habituel du label).

Seulement, voilà : l'œuvre (composée de 1937 à 1941) a été créée en 1943. À Berlin. Le livret est d'un poète, Hermann Burte, activement völkisch, membre de partis nationalistes, puis du parti nazi, travaillant sous une croix gammée de sa confection, écrivant des hymnes à Hitler, espionnant pour le compte des S.S.… Schoeck, malgré l'accueil favorable de la presse lors de la création suisse, fut immédiatement très critiqué pour cette compromission.

Pis, Burte a été entre autres travaux l'artisan d'une version aryanisée de Judas Maccabeus de Haendel, ouvrant la porte à la suspicion d'un travail idéologique – le livret fut jugé mauvais par Hermann Göring, qui écrivit une missive courroucée à Heinz Tietjen (directeur de le la Staatsoper Unter den Linden), causant semble-t-il l'annulation de la suite des représentations. Globalement, la presse jugea favorablement la musique et sévèrement le livret.

On voit bien la difficulté de jouer aujourd'hui un opéra (potentiellement, j'y reviens…) ouvertement pro-nazi. C'est pourquoi l'Université des Arts de Berne, financée par la Fondation Nationale Suisse pour les Sciences, a réuni autour de Thomas Gartmann, musicologue, un groupe d'experts qui a envisagé la réécriture du livret, confiée à Francesco Micieli.

Le principe était simple : dénazifier le livret, et si possible le rendre meilleur. Micieli en a récrit 60% (et Venzago a modifié en conséquence les rythmes des lignes vocales, voire superposé des lignes lorsque roman était trop bavard !), enlevant les mots connotés, modifiant l'intrigue, supprimant les rimes (jugées mauvaises). Le tout en insérant des morceaux de poèmes d'Eichendorff et surtout du roman-source. (Quand on connaît un tout petit peu l'océan prosodique qui sépare un roman d'une pièce de théâtre, on frémit légèrement.) Et, de fait, les personnages parlent souvent d'eux-mêmes à la troisième personne, s'agissant de citations littérales du roman – je peine à comprendre le sens de la chose, tout à coup ces figures fictionnelles cessent de dire « je » et se commentent elles-mêmes sans transition, comme un mauvais documentaire pour enfants.

Le résultat n'a pas soulevé la presse (qui n'a pas toujours pleine clairvoyance, certains des auteurs étant manifestement peu informés – tel Classiquenews.com qui parle de sprachgesang [sic] pour dire plutôt durchkomponiert) d'enthousiasme, mais on y a trouvé quelques échos aux grandes questions soulevées par cette re-création. La presse suisse a salué la tentative (en appréciant l'œuvre diversement) de rendre cette œuvre jouable et représentable, tandis que la presse française a semblé gênée par cette réécriture de l'Histoire.

Le télégramme imprécatoire de Göring qui mène à l'annulation de la suite des représentations.

Monologue d'Horace à la fin de l'acte II de Venus. James O'Neal, Mario Venzago.

Chapitre V – Où s'éteint ma haine

Alors que je me lançais dans cette notule pour exprimer à la fois mon enthousiasme débordant pour l'œuvre (j'y viens) et ma gêne (en tant qu'auditeur curieux, en tant que citoyen aussi)… en ouvrant un peu des livres, mon indignation s'émousse.

a) L'avis de Schoeck

Les lettres de Schoeck laissent entendre qu'il avait écrit une large partie de la musique avant que n'arrive le texte du livret – et qu'il fut déçu de sa qualité littéraire. Il n'y a donc pas nécessairement de lien très étroit entre le texte et sa mise en musique en cette occurrence – ce fut aussi le cas pour Rigoletto de Verdi, figurez-vous, on n'imaginerait pas que la musique fut en partie composée avant les paroles !

b) Le prix de la résurrection

Il existe quantité de livrets médiocres, celui-ci rafistolé fonctionne bien, c'est suffisant. Si cela peut permettre aux tutelles de financer des reprises, aux théâtres d'oser le monter sans se soumettre à toutes sortes d'anathème, et aux spectateurs d'oser franchir la porte des théâtres pour découvrir une œuvres qui ne renforce pas les stéréotypes opéra = musique de possédants et de collaborateurs, ce n'est pas mal. On a même eu un disque et une série de représentations scéniques, qui n'auraient sans doute pas trouvé de financements sans cela !

À l'heure de la cancel culture, où l'on peut empêcher par la force des représentations d'Euripide qui fait l'apologie de la Ségrégation à l'américaine, on n'est jamais trop prudent.

c) La réalité du nazisme

Le plus déterminant fut la découverte du pedigree du librettiste. À l'origine, je jetais un œil là-dessus simplement pour vous tenir informés… Et je dois dire que la lecture de ses faits d'armes comme poète officiel de l'Empire, et même aède-courtisan enthousiaste du court-moustachu porte à la réflexion. J'ai lu avec plus de sérieux les recensions, assez cohérentes entre elles, de la presse germanophone, qui soulignait que, non, le lexique nazi, ça mettrait trop mal à l'aise sur scène.

Ma maîtrise de cet univers est insuffisante pour déterminer si – comme je l'avais cru tout d'abord – il s'agissait de sentiment de culpabilité mal placé, repris ensuite par conformisme par toute la presse qui veut montrer patte blanche et ne pas avoir d'ennuis en encensant par erreur des allusions racistes qui lui échappent… ou bien si, réellement, quand on est de langue allemande et qu'on a un peu de culture, si, en entendant cette phraséologie, on entend parler des nazis. (Ce qui peut être assez peu engageant lorsqu'on va se détendre au spectacle et que les jeunes premiers nous évoquent ces souvenirs-là.) Découvrir l'œuvre de Hermann Burte (ah oui, quand même, c'est un de ceux-là…) m'a en effet rendu moins réticent au principe de ce remaniement.

Par hasard, d'autres de mes lectures m'ont confirmé, ces jours-ci, qu'une certaine forme de discours (à base de formulations qui paraîtraient anodines en français) était immédiatement assimilable à cette période. De ce fait, je peux comprendre qu'on ait peine à redonner des cantates à la gloire du régime – même si, étrangement, on le fait volontiers pour les cantates staliniennes (sans doute parce qu'en Russie on ne rejette pas aussi radicalement ce passé et qu'en Europe de l'Ouest ce souvenir se pare d'un côté exotique qui le met à distance).

d) Le résultat

Le résultat est artistiquement remarquable, l'œuvre sonne très bien, et le livret, qui tente de redonner la parole à l'immense Eichendorff, fonctionne plutôt bien. Le résultat est très original (quoique bancal par endroit, comme avec ce problème de troisième personne…) et contre toute attente, Venzago a vraiment bien réussi à inclure la prosodie d'un récit dans un flux de parole typique de la langue de Schoeck – on n'entend vraiment pas que c'est un autre artiste que celui de Venus ou Massimilia Doni !

e) La cause de mon indignation

En réalité, le problème provient surtout de la notice, qui m'a initialement mis en fureur : outre que les exemples paraissent très peu convaincants (ils n'avaient vraiment rien d'autre pour discréditer Burte que des « rimes mauvaises » qui prouveraient son nazisme ?), le mélange avec les considérations esthétiques brouillent tout, et l'on a l'impression tenace qu'ils veulent à tout prix détester ce poème parce que son auteur était nazi. (Ce qui n'a pas de sens, ce sont deux postulats distincts : on peut très bien admirer la facture d'un bon poème aux mauvaises idées, ou à l'inverse choisir par principe de boycotter un bon poème à cause de ses connotations…)

Il aurait été plus pertinent d'insister sur son rôle très actif dans le régime, et la peur de que cela transparaisse et mette mal à l'aise musiciens et public. Voire le refus de glorifier les tristes sires.

La feuille de distribution de la première représentation, avec les symboles qui font bien frémir. (Et altèrent la lucidité des conseils scientifiques ?)

Extrait de Massimilla Doni, version Gerd Albrecht.

f) Opinion sur sol

Ensuite, si vous me demandez mon avis : moi (petit français et né bien après tout ça) je n'aurais rien changé. Le passé est ce qu'il est. Si l'on devait tout récrire… Tancrède tant vanté par le Tasse était semble-t-il un rançonneur et un parjure, faudrait-il récrire le Combattimento de Monteverdi pour ne pas ménager de gloire à ce criminel de guerre ?

Pourquoi pas, et devant la façon dont notre représentation de l'histoire ne laisse place qu'aux politiciens et aux combattants (donc, pour faire simple, à ceux qui tuent), je m'interroge sur l'intérêt qu'il y aurait à enseigner l'histoire selon un paradigme totalement nouveau : en n'enseignant que les avancées des techniques et en plaçant l'histoire de l'humanité sur une frise où n'apparaîtraient que les fondateurs d'œuvres de bienfaisance. En rendant anonymes dans le roman national les gens qui ont pris le pouvoir ou fait la guerre, en leur réservant seulement les livres des spécialistes et en inondant le marché de biographies de fondateurs de bonnes œuvres.

(Petite difficulté, outre que c'est moins amusant à lire pour un vaste public : si on exclut les bienfaiteurs qui ont aussi été des hommes de pouvoir, des racistes et des violeurs, on va se limiter à faire la biographie du bon voisin dont on ne connaît que la date de baptême…)

En somme, même si je comprends (et approuve par certains côté) le désir de retirer certains sentiments mauvais du monde, je ne suis pas sûr que le faire en maquillant le passé soit une solution réaliste. Qu'on ne commande pas d'opéras nouveaux glorifiant les nazis, c'est entendu ; qu'on trafique le passé, à une époque où les représentants de l'époque ont à peu près tous disparu (et où l'héritage politique du parti n'est plus que repoussoir), je suis plus dubitatif.

Mais encore une fois, si c'est le prix à payer pour découvrir cette musique, je l'accepte, je veux bien le comprendre. Je crains toutefois que ce ne soit pas une démarche pérenne – ni complètement saine.

Répétitions à Berne.

« Peuple de Paris ! », début de l'acte III de Das Schloß Dürande, version Venzago.

Chapitre VI – Un peu de musique ?

À présent que j'ai partagé ces interrogations sur les démarches mémorielles, et aussi cette expérience personnelle, dans ma chair pour ainsi dire, que l'indignation se nourrit souvent de l'insuffisante compréhension des choses… peut-être le moment d'évoquer pourquoi cette œuvre m'intéresse aussi vivement.

Sur les 6 « véritables » opéras de Schoeck, 3 sont d'inspiration française, dont les 2 derniers.

→ Venus (1921) est adapté de la Vénus d'Ille de Mérimée (et de Das Marmorbild d'Eichendorff).

→ Massimilla Doni (1936), empruntée à Balzac (une nouvelle qui met en scène une représentation du Mosè in Egitto de Rossini à Venise).

→ Das Schloß Dürande (1941), tiré du roman homonyme d'Eichendorff, dont l'action se déroule en Provence pendant la Révolution française.

Les trois sont écrits dans la même langue sonore, très différente du pudique postromantisme d'Erwin ou Elmire (1916) ou de la furie d'une Grèce hystérique à la mode d'Elektra dans Penthesilea (1925) : ici, domine une grande chatoyance, un grand esprit de flux, qui favorise la parole et la mélodie, sans jamais atteindre tout à fait l'épanchement. Un très bel équilibre entre la couleur, l'élan propre aux décadents germaniques, sans jamais tomber dans l'écueil du sirop (façon Korngold) ou des longs récitatifs ascétiques (comme il s'en trouve beaucoup même chez R. Strauss ou Schreker). Un équilibre assez miraculeux pour moi, dans les trois. Un peu plus de lyrisme dans Venus (où certains moments décollent réellement), un peu de plus de drame frontal avec de la déclamation un peu plus « verdienne » dans Massimilla, et pour Dürande, un équilibre permanent où l'on remarque la grande place, étonnante, du piano dans l'orchestration.

On se situe donc dans le domaine du postromantisme légèrement décadent, très lyrique et sophistiqué, mais toujours d'un sens mélodique assez direct… quelque part entre Die Gezeichneten pour la qualité du contrepoint et de l'harmonie et la capacité d'élan et de lumière de Die tote Stadt, tirant un peu le meilleur des deux mondes – ou du moins tombant assez exactement dans mon goût.

Un des grands opéras méconnus de la période (Venus aussi !) avec Oberst Chabert de Waltershausen !

Je recommande donc très chaudement. Le livret est fourni en monolingue, mais comme il peut se trouver sur le site de Claves, il n'est pas très difficile d'opérer des copiés-collés dans Google Traduction (qui est devenu très décemment performant pour ce genre de tâche).

À l'année prochaine pour tester de nouveaux formats, poursuivre quelques séries et, n'en doutons pas, découvrir ensemble quelques merveilles inattendues ! Peut-être même dans une salle avec de vrais gens, qui sait.

Portez-vous bien.

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Les plus beaux décadents - Intendance a suscité :

20 roulades :: sans ricochet :: 1825 indiscrets