Note

de

service

Les

commentaires sur la première partie du mois d'avril-mai se

trouvent

ici.

Je tente une nouvelle forme, plus économe en temps. Je me suis essayé à

de rapides esquisses à la sortie des concerts – non plus globales, mais

attachées à quelques détails, assez la philosophie que je peux me faire

du commentaire de spectacle, une collection de petits événements,

d'évidences jusque là masquées… (plutôt que d'établir si le chef est un

génie / un imposteur / un routinier ou si la soprane a un bon

professeur de chant)

Depuis le printemps, je publie donc en temps réel

(pendant les

ouvertures à l'italienne ou les arias à colorature, ça fait passer le

temps[1]) une poignée

d'impressions après le concert, via le compte

Twitter attaché

à

Carnets sur sol. Et je me

dis que c'est au moins aussi intéressant que les impressions globales

que je donnais, en résumé global : le format et les circonstances en

rendent la rédaction moins soignée, mais ce sont des détails plus

précis qui affleurent, sans chercher à parler de tout. Je retrouve la

philosophie des tentatives, jusqu'ici toujours un peu frustrantes,

d'écrire des

instantanés sous

le calendrier annuel de septembre, ou bien de nourrir aléatoirement

Diaire sur sol.

Par ailleurs (et surtout), comme ces babillages sont déjà écrits, ils

me libèrent du temps pour préparer des notules sur des sujets moins

éphémères et superficiels, s'il est possible, que mes impressions de

spectateur.

Je n'hésiterai pas à ajouter des précisions avec de petites flèches. →

Oui, de très petites flèches !

Essayons. Comme pour le planning du mois, les avis sur l'intérêt du

format sont appréciés.

--

[1] Avant de recevoir des messages d'insultes de visiteurs de

passage, je précise l'absence de sérieux de la pointe. Et je dois

reprendre (très doucement, c'est toujours suffisant) de plus en plus

souvent mes voisins qui traitent leur messagerie pendant les concerts…

il faudra vraiment que les salles se mettent à faire des annonces

là-dessus.

A.

Disques et bandes

Sur le modèle des Carnets d'écoutes, une petite liste succincte

d'enregistrements écoutés au fil des jours (très loin d'être

exhaustive, juste au gré de ma fantaisie), comme je n'ai plus le temps

d'en faire proprement pour CSS. Ça peut toujours donner des idées ou

des envies.

Ça se

trouve ici.

B.

Concerts et représentations

18 mai

Hugo / Dumas : musiques de scène de

Louis-Alexandre Piccinni.

Bibliothèque Marmottan à Boulogne-Billancourt.

Le fil complet

sur Twitter.

♦ Une arrivée tout juste à temps à la

bibliothèque Marmottan de Boulogne pour La Tour de Nesle d' A. Dumas et Lucrèce Borgia de V. Hugo avec

leurs musiques de scène !

♦ Longtemps crues perdues, tout juste retrouvées, les musiques de

Louis-Alexandre Piccinni, petit-fils illégitime de Niccolò, en

réduction :

♦ Flûte, violon, violoncelle, piano. Écrit à l'origine pour un

orchestre complet.

♦ Ce sont des ponctuation très courtes, destinées à appuyer un moment

de théâtre, sans être non plus spectaculaires (du mode majeur

inoffensif).

♦ C'est agréable, mais témoigne une fois de plus du retard constant de

la musique sur les esthétiques littéraires :

♦ le Werther de Pugnani fait

du Haydn, les mélodrames de Dumas et Hugo du Beethoven de jeunesse, de

même Baudelaire par Godard ou Duparc…

→ Voyez la notule consacrée au

Werther de

Pugnani, musique écrite au XVIIIe siècle !

♦ Sur scène, la démesure et les coïncidences hénaurmes des situations

font sourire, mais finissent par fonctionner.

♦ L'équivalent de ces gros films spectaculaires auxquels on finit par

adhérer contre toute raison.

♦ Tout cela dans le cadre d'un colloque co-organisé par le

@cmb_v

sur les musiques de scène.

♦ J'en ai profité pour discuter avec deux doctorants et les interroger

sur

l'absence de scandale de Meyerbeer

–

→ en 1830, voir un héros fils du démon

culbuter une abbesse damnée sur l'autel

d'une sainte tout en dérobant une relique, ça me paraissait

raisonnablement suffisant

pour susciter une réaction, au moins

dans la presse catholique. Et pourtant, que des éloges sur la hardiesse

des décors, le pathétique de la situation, la variété de la musique, la

prégnance des atmosphères… rien sur la moralité de l'exercice.

♦ Même en province, l'accueil à Robert le Diable fut triomphal,

sans beaucoup de réserves morales.

♦ D'après mes interlocuteurs, c'est que la masse critique de jeunes

romantiques était déjà suffisante pour peser sur l'accueil des autres.

♦ Je ne suis pas complétement satisfait par la proposition, mais c'est

une autre piste qui s'ajoute aux miennes, pas si nombreuses à être

satisfaisantes (et sans nul doute moins étayées).

→ Voir la

notule détaillée sur la question.

♦ Tout cela confirme que

1) Dumas c'est rigolo (admirable, il ne faut pas pousser) ;

2) décidément pas fanatique des Hugo en prose.

♦ Le grand affrontement avec d'Este est une accumulation minutieuse de

toutes les ignominies, c'est l'interminable gibet de

L'Homme qui rit.

♦ Pour une version restituée, remarquez que les comédiens voulaient

garantir l'accent italien des noms et prononçaient donc… Férraré.

#perdu

19 mai

Tchaïkovski – Eugène Onéguine – Decker, Netrebko,

Abrahamyan, Schwarz, Manistina, R.Gímenez, Černoch, Mattei, Tsymbalyuk.

Opéra Bastille.

Fils Twitter sur

l'œuvre et sur

l'interprétation

♦ Retour d'Onéguine : que de détails subtils

qui fourmillent dans cette parition et qu'on n'entend vraiment qu'en

salle !

♦ C'est le paradoxe Tchaïkovski, tellement simple à écouter et

tellement sophistiqué à la lecture.

→ Ce serait un autre sujet de notule…

♦ Rien que le début, et tous ces thèmes folklorisants très intuitifs sont

en réalité farcis de chromatismes et

modulations.

♦ En salle, c'est l'occasion de relever certains détails comme les alliages de bois à l'unisson dont il

raffole :

♦ dans les symphonies, c'est plutôt clarinette-basson (profondeur), ici

hautbois-clarinette, ce qui procure un halo vibrant au hautbois.

♦ Autre détail, lorsque Tatiana indique Onéguine sans le nommer (он)

dans le tableau de la lettre (I,2),

♦ apparaît le

motif de son

refus (нет! нет!) dans le dernier tableau.

♦ Ou la jalousie de Lenski, exprimée par un court motif hautbois puis

cor, qui revient lors de la supplication d'Olga en cor puis hautbois.

→ (acte II, tableau 1 – l'anniversaire

de Tania)

♦ Pour le fil sur l'œuvre, c'est là :

twitter.com/carnetsol/stat…

Pour la soirée de Bastille, c'est ici (y étaient également quelques

compères…).

♦ Je veux

Edward Gardner comme

directeur musical ! Déjà formidable dans la Première Symphonie avec le

@nationaldefce ou au disque dans Walton,

♦ il imprime ici une palpitation et une intensité permanentes, sans

jamais se départir d'une forme de maîtrise et de hauteur. \o/

♦ Vraiment un enchantement de tous les instants dans une œuvre aussi

riche orchestralement ;

♦ dans l'acoustique exceptionnelle de Bastille pour les orchestres, on

ne s'alarme plus trop des petits sémaphores vaguement sonores là-bas.

♦ Fort bons d'ailleurs,

Mattei

sonne très bien, avec de beaux graves (les sol 1 de son ensemble

d'entrée !) et une superbe stature scénique.

♦ Quel contraste avec Tézier qui grommelait ses sons magnifiques dans

son coin ; Mattei charismatique, ardent et distant comme son personnage.

♦ La voix de

Netrebko est

devenue large et très assurée pour un rôle d'innocente timide (sans

parler du bronzage glorieux quand le livret la décrit récurremment

comme notablement pâle), mais les aigus s'illuminent remarquablement,

♦ et comme la diction de tous est inaudible dans le hangar à bateau, ça

passe très bien dans ces conditions. (On ne la dirait pas russe…)

♦ Mon chouchou

Černoch

paraissait contraint, pas du tout radieux comme dans

Rusalka dans les mêmes lieux,

j'étais un brin déçu.

♦ Et quelques autres petits plaisirs, les quatre bois solos magnifiques

(et un basson à la française aux aigus de cor anglais !),

♦ Gardner qui laisse claquer les timbales avec des têtes dures, de très

beaux ralentissements en connivence avec Netrebko…

20 mai

Nielsen, R. Strauss, Ravel, Stravinski

par le Capitole, Crebassa et Sokhiev.

Philharmonie de Paris.

Le fil se

trouve ici.

♦ En route pour la musique de scène d'

Aladdin de Nielsen, pour l'une des pièces

majeures d'

Oehlenschläger, le

grand dramaturge danois.

♦ C'est lui qui transcrit dans le paysage danois, en quelque sorte,

l'esprit des Schlegel et de Goethe.

@philharmonie

♦ Surpris, à la lecture, de constater qu'Ibsen a beaucoup emprunté à

son Håkon Jarl pour sa meilleure pièce, Les Prétendants à la couronne.

♦ Auteur aussi d'une belle pièce sur le Corrège.

♦ Outre Ibsen, on dit qu'il a influencé Scribe ; je n'ai jamais pu

vérifier si Hugo l'a lu, mais indéniablement une parenté d'aspirations.

♦ Il est très peu joué et quasiment pas traduit, mais une fréquentation

de qualité, à laquelle la musique de scène de Nielsen rend hommage.

♦ La musique de scène complète, enregistrée par Rozhdestvensky (chez

Chandos), n'est pas extraordinaire, la Suite fait l'affaire (mais c'est

mieux lorsqu'elle est donnée avec chœur

ad libitum).

♦ Quelques grands moments bien sûr : le dialogue hautbois-basson de la

Danse hindoue qui évoque la Symphonie n°4, la dévastation des

prisonniers façon n°5, et l'extraordinaire marché persan polytonal.

♦ Je me suis demandé pourquoi,

@ONCT_Toulouse,

dans le final de l'

Oiseau,

les altos et violoncelles en homophonie tiraient-tiraient

♦ pour les uns et tiraient-poussaient pour les autres. Vu le niveau

hallucinant, pas une simple divergence des chefs de pupitre ?

Pour le reste, toujours cet engagement impressionnant chez cet

orchestre. Pourtant je n'ai pas tout à fait sombré dans la douce

hystérie de l'extase musicale, justement parce que cette perfection un

peu « internationale » n'a pas autant de saveur pour moi que les

petites tensions, les petits accidents d'une formation plus modeste, ou

que des couleurs très typées. C'était magnifique néanmoins.

J'en avais aussi touché un mot

sur Classik :

Je ne suis pas étonné que Xavier

n'aime pas Aladdin, et j'ai trouvé plus de limites à la pièce

en vrai qu'au disque, j'en conviens (notamment à cause des basses

toujours un peu épaisses chez Nielsen, contrebasses très mobiles mais

ça manque d'assise au bout du compte). Néanmoins c'est une très belle

œuvre, tirée d'une musique de scène pour Oehlenschläger, le passeur de

Goethe au Danemark et le modèle du jeune Ibsen – qui s'est servi du Håkon

hin Rige comme de canevas pour ses Prétendants à la Couronne,

une de ses meilleures pièces à mon avis. Bref, il faut le voir comme de

la musique scénique, et dans ce cadre, je trouve que son pouvoir

évocateur est assez puissant.

Par ailleurs, il y a quelques moments de bravoure comme le marché

polymodal, même s'il manquait le chœur ad libitum (et j'ai

trouvé, ici comme à plusieurs reprises dans le concert, que les

trombettes-trombones-tuba écrasaient un peu le reste du spectre, par

moment, surtout dans une salle où les cordes sont statutairement

défavorisées). C'est quand même remarquablement consistant pour un

hors-d'œuvre, par rapport aux jolies ouvertures qu'on nous sert parfois.

Pour l'amplification, je m'empresse de préciser que Marianne Crebassa

n'en a absolument pas besoin, et que du même endroit, on l'entendait

très bien auparavant. Mais là, ce son très global qui semblait sortir

des murs du parterre (simultanément à l'émission du son) était très

suspect.

J'étais apparemment assez seul à l'avoir remarqué (en revanche, un

autre spectateur m'a dit qu'il y avait eu de la sonorisation manifeste

pour l'Orfeo des Arts Florissants…), et la Philharmonie m'a

répondu catégoriquement que non, seuls les récitants étaient sonorisés.

C'est

étrange, dans la mesure où les instruments traditionnels du concert

Savall avait aussi été sonorisés, et où j'avais entendu entendu

Crebassa, même salle, mêmes places, de façon très projetée, mais sans

cette impression qu'elle a des bouches dans les murs. Vous

voyez, vous voyez, je parle déjà comme Maeterlinck… Je ne suis

pas pleinement convaincu (et ça m'a vraiment gêné, pas à cause de la

sonorisation, mais du résultat moins net qu'auparavant), mais je ne

veux compromettre la réputation de personne, donc je ne conteste pas

leur réponse (avant plus ample mesure, du moins).

27 avril

Qui a tué la bonne à la tâche ?

Spectacle de la classe théâtrale (Emmanuelle Cordoliani) des étudiants

en chant du CNSM.

Salle Maurice Fleuret.

♦

Épatant spectacle au

@CnsmdParis autour de la

domesticité : beaucoup de très beaux ensembles rares (

Le Docteur Miracle de Bizet,

Reigen &

Miss Julie de Boesmans…),

♦ .

@CnsmdParis avec certains de

mes chouchous (la subtile M. Davost, le tellurique E. Fardini), et de

très belles découvertes (les mezzos !).

→ Je vois au passage, dans le nouveau

programme de l'Athénée, qu'Edwin Fardini obtient un récital entier, au

même titre que Marianne Crebassa ou Stanislas de Barbeyrac, j'avais

confiance en son avenir (les voix graves aussi maîtrisées, et aussi

sonores, sont rares !), mais je suis enchanté de le voir se concrétiser

aussi vite.

♦ Déjà vu A. Charvet en photo, mais pour les deux autres, je vais mener

l'enquête, il manque un nom dans le programme. Bientôt sur CSS.

→ Après enquête : j'avais donc

particulièrement aimé le tempérament d'Ambroisine Bré. La voix est un

peu douce, pas forcément très grande projection, mais un scène de la

scène évident et une très belle musicalité.

♦ Deux heures sans entracte habitées de bout en bout, dans une

exploration littéraire et musicale suggestive et très complète !

@CnsmdParis

♦ Ah oui, et c'est redonné aujourd'hui :

conservatoiredeparis.fr/voir-et-entend…

, à 19h. Deux heures d'explorations réjouissantes !

28 avril

Marais – Alcione – Moaty, Desandre, Auvity, Mauillon, Savall

Salle Favart.

J'ai déjà évoqué

les sources et les logiques du livret,

l'italianité et le préramisme de la musique, mais

pas encore sa tendance au drame continu romantique ni les

représentations elles-mêmes.

Sur Twitter :

♦ Jamais vu de chœur au Concert des

Nations de Savall (l'Orfeo ne compte pas vraiment). Apparemment ad hoc,

excellent français !

♦ Une des choses étonnantes, à Alcione, était que Jordi Savall, qui bat

sur le temps, dirigeait aussi tous les récitatifs. Inhabituel.

♦ La Marche des Marins d'Alcione de Marais a vraiment des parentés

étonnantes avec Auprès de ma blonde (exactement la même époque).

Au chapitre des surprises, les solistes (Hasnaa Bennani et Marc

Mauillon, du moins), chantaient dans les chœurs. Quelle surprise

fulgurante que d'entendre la partie de Mauillon (partie de taille,

naturellement moins exposée dans les chœurs que les dessus et basses…)

faire tonner les contrechants des chœurs infernaux, à l'acte II !

Sinon, globalement, un spectacle qui ne m'a pas démesurément

enthousiasmé : la salle de l'Opéra-Comique n'a pas la meilleure

acoustique du monde (un peu étouffée) et surtout la scène sans cadre

choisie par Louise Moaty laissait les voix se perdre… Cyril Auvity ou

Sebastian Monti étaient inhabituellement fluets vocalement, alors que

ce soit d'excellentes techniques assez glorieuses pour ce répertoire.

Metteurs en scène, vraiment, avoir un mur de renvoi n'est pas un

accessoires, ça change tout pour faire porter la voix, et donc

l'émotion, des interprètes. Et sans doute pour leur confort vocal –

donc pour leur liberté scénique.

Néanmoins, alors qu'il s'agit de l'une des tragédies en musique

d'avant-Gluck que j'aime le moins, d'assez loin, je ne me suis pas

ennuyé un seul instant et y ai enfin trouvé des clefs d'écoute.

9 mai

Récital de la classe d'ensemble

d'ensembles vocaux du CNSM : Pelléas, Chabrier, les Cendrilon.

Salle Maurice Fleuret.

Voir

le fil.

♦ Ce soir au :

ensembles vocaux tirés des Cendrillon d'Isouard, Viardot, Massenet (duo

et scènes du premier tableau du III), plus

Pelléas (fontaine et souterrains !)

et

L'Étoile de Chabrier

(quatuor des baisers).

♦ Vous avez eu tort de ne pas venir… Je suis encore tout secoué de ce

Pelléas de Marie Perbost,

Jean-Christophe Lanièce et Guilhem Worms… au disque, le piano paraît

mince,

♦ .

@CnsmdParis mais dans une

petite salle, le piano de Damien Lehman en révèle toutes les aspérités

rythmiques et harmoniques… quel voyage !

♦ (et puis le plaisir plus superficiellement narcissique d'avoir eu

raison contre un prof du CNSM sur une question de chronologie)

#NonMais

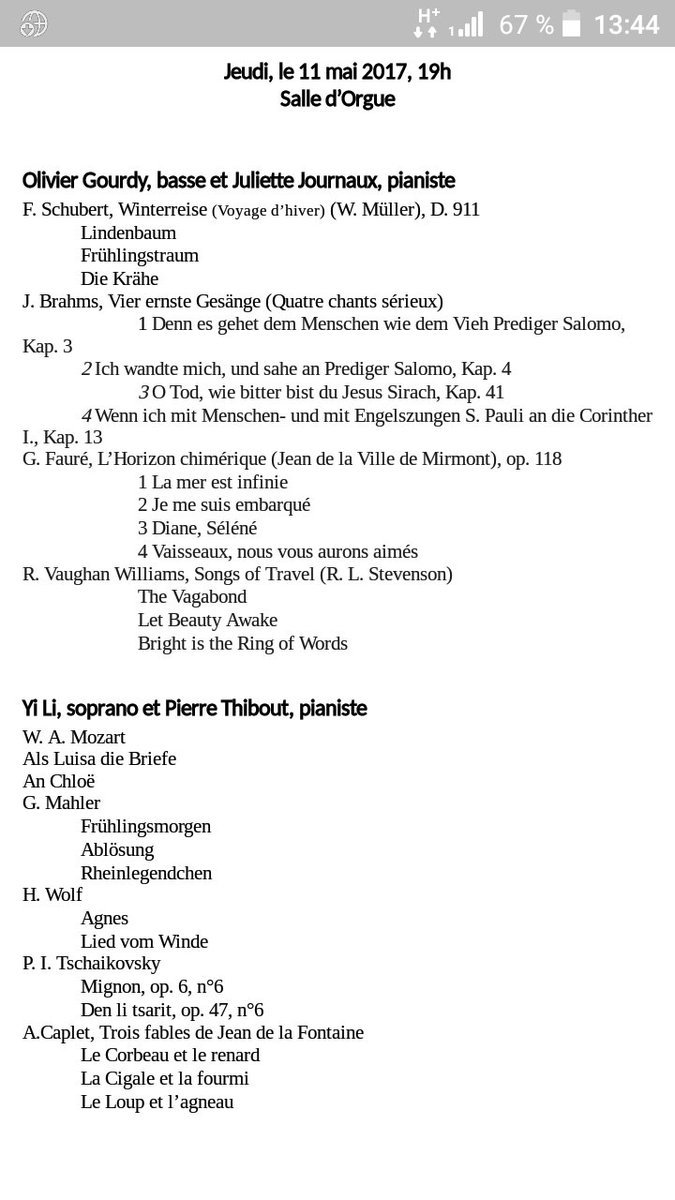

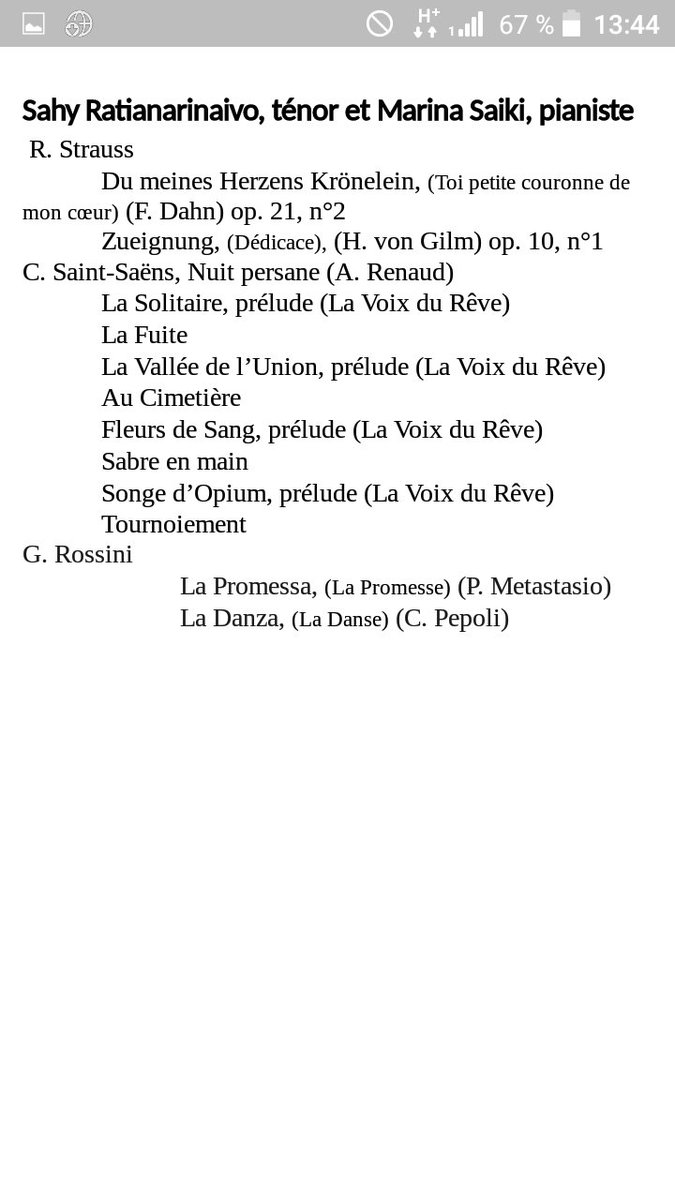

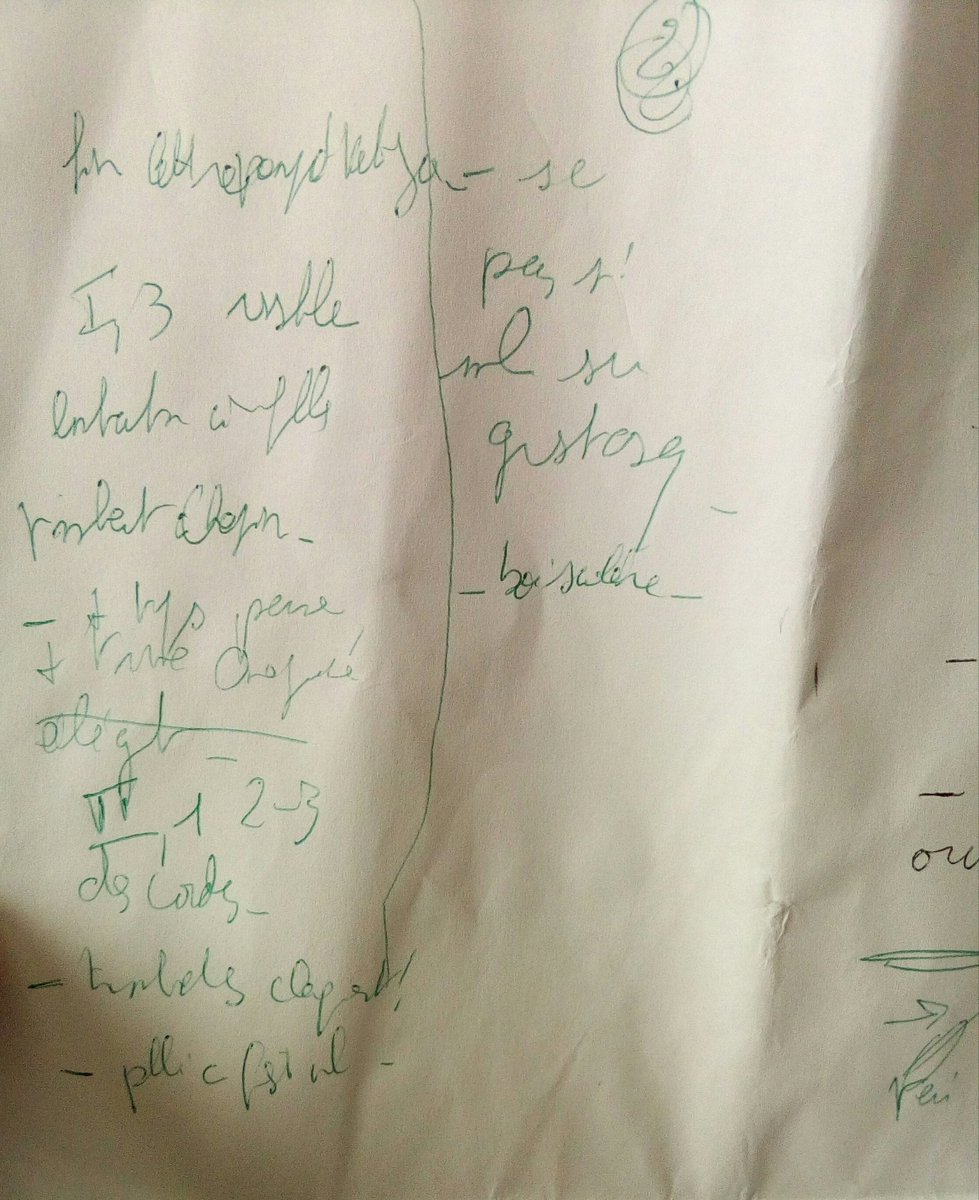

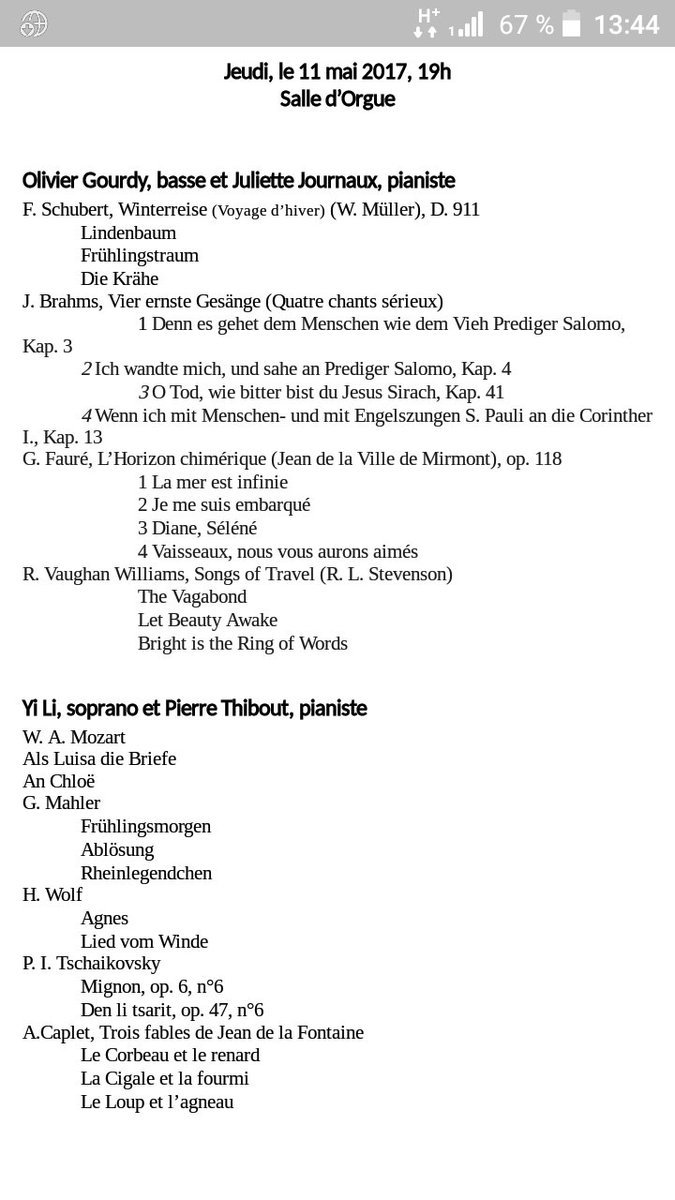

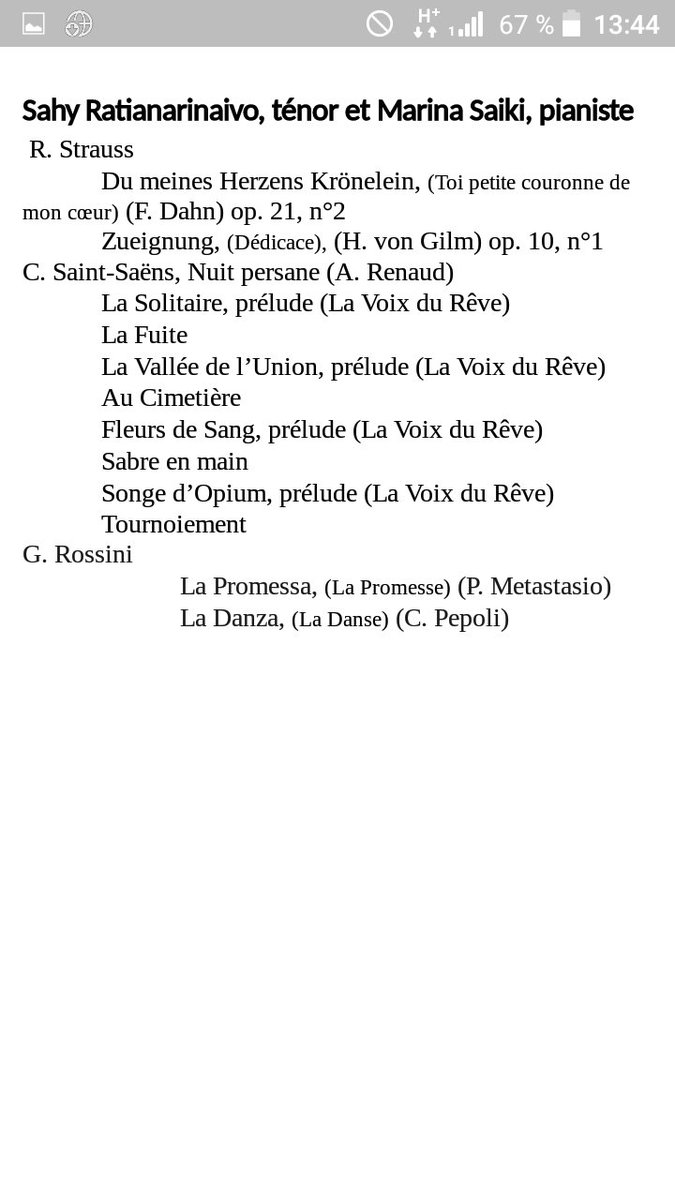

11 mai

Récital de la classe de lied et de

mélodie de Jeff Cohen au CNSM

Salle d'orgue.

Rituel annuel pour moi, l'événement qui m'a rendu indéfectiblement

fidèle au CNSM… entendre d'excellents techniciens vocaux pas encore

abîmés par les violences de la scène, accompagnés par de vrais

accompagnateurs inspirés (et pas leur chef de chant perso ou le

pianiste soliste à la mode), dans des programmes variés et souvent

originaux. Pour le lied et la mélodie, c'est très rare.

♦ Et puis ce sera

@CnsmdParis. Pas de

#MarrecProtégés

ce soir (et un nouveau venu), mais quel programme !

Nuits persanes de Saint-Saëns,

Fables de La Fontaine de Caplet,

Songs of Travel de Ralph Vaughan Williams…

♦ Superbe découverte d'

Olivier Gourdy,

les

Nuits Persanes incluaient

les mélodrames de Renaud, et

Pierre

Thibout (

1,

2) toujours aussi prégnant !

→ Les

Nuits persanes

sont une orchestration / réorganisation des

Mélodies persanes de Saint-Saëns, son plus bel

ensemble de mélodies. Ici jouées avec piano, mais dans l'ordre du poème

symphonique, et avec les parties déclamées sur la musique et les

interludes (réduits pour piano).

est un

enchantement : une voix grave radieuse et maîtrisée, pas du tout ces

beaux naturels frustes qu'on rencontre si souvent dans ces tessitures

(l'aigu est très bien bâti, ici). Ses extraits du

Winterreise étaient assez forts, et

assez exactement calibrés pour ses qualités expressives.

12 mai

Bizet – Les Pêcheurs de Perles – Fuchs, Dubois, Sempey, ON Lille,

Alexandre Bloch

Au TCE.

C'était le rendez-vous du

tout-glotto

parisien – ce qui, en raison de mes

mauvaises

fréquentations, ne m'a que fort peu laissé le loisir de rédiger quoi

que ce soit.

J'ai été tout à fait enthousiasmé par la direction d'

Alexandre Bloch : chaque récitatif

est ardent, l'accompagnement pas du tout global et un peu mou, mais au

contraire calqué sur le drame, tranchant, expansif. Et une gestion des

libertés rythmiques des chanteurs qui montre un grand talent de fosse.

Le National de Lille n'est pas l'orchestre le plus joliment coloré du

monde (toujours un peu gris), mais il compense totalement par cette

énergie, en faisant des

Pêcheurs

un drame palpitant plutôt qu'une jolie carte postale

(extrême-)orientalisante.

Côté glottologie :

¶

Julie

Fuchs gère remarquablement l'élargissement de sa voix, sans

sacrifier la diction ni la couleur, avec beaucoup de naturel – je ne me

figure pas le travail gigantesque que ce doit être pour passer aussi

promptement des coloratures les plus légers à de vrais lyriques.

¶

Cyrille Dubois est un peu

limité par la puissance, mais la qualité de la diction est, là aussi,

très bonne. Je trouve qu'il ajoute un peu de patine à sa voix, la

projette moins franchement, pour semble un peu plus lyrique, mais rien

de bien méchant. Et les glottophiles purulents (pourtant très nombreux

dans la salle) ont grandement acclamé son air malgré la nette rupture

vers le fausset de sa dernière phrase. Si même les

glottophiles-héroïques se mettent à s'intéresser à l'essentiel, le

monde peut peut-être être sauvé.

¶ Agréable surprise chez

Florian

Sempey, dont j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il incarnait

assez exactement une façon de (bien) chanter que je n'aime pas, du tout

: voix trop

couverte (ce qui abîme la diction, aplanit son

expression et limite sa projection), une seule couleur vocale, nuances

dynamiques très limitée (du

mezzo-piano

au

forte, pas beaucoup plus),

postures de fier-baryton assez univoques… Pourtant, dans le rôle payant

de Zurga, qui a depuis toujours – comme en atteste

ceci, gribouillé alors que je n'avais pas dépassé

ma vingtième année… – attiré mon plus grand intérêt, je remarque au

contraire qu'il fait l'effort de moins couvrir le haut de la tessiture,

ce qui réinsuffle de la couleur et limite les aigus. D'une manière

générale, le personnage, sans disposer d'une gamme de nuances infinies,

fonctionne bien, pas du tout de frustration cette fois-ci, même si je

pourrais citer des dizaines d'autres titulaires plus à mon gré (et

moins chers).

assumé : Sempey

fait une grosse contre-note (à vue d'oreille un la, un si bémol,

quelque chose comme ça, d'un peu exceptionnel pour un baryton) à la fin

d'une pièce collective (il faut que je réécoute la bande pour redire

laquelle)… il prend la pose et attend les applaudissements… tandis que

le public, qui n'est pas sûr de devoir applaudir à chaque numéro,

hésite et ne se décide pas. C'était cruel, parce qu'il réalisait

vraiment un joli exploit, mais j'avoue que j'étais assez content qu'il

ne soit pas récompensé pour étaler de la glotte pure. (Très beau succès

aux saluts au demeurant, et assez mérité.)

Très belle soirée, et en réécoutant cette œuvre

(celle que j'ai le plus vue sur scène, je m'aperçois, à égalité avec le

Vaisseau fantôme et

Così fan tutte !), je suis une fois

de plus saisie par l'absence absolue de superflu : tout est marquant,

intense, inspiré, pas une seconde ne paraît un pont simplement

nécessaire, un petit remplissage statutaire. Peu d'œuvre ont cette

densité en mélodies incroyable, cette variété de climats, tous

superlatifs, qui s'enchaînent. Même dans les airs, souvent le point

faible en la matière, rien à moquer – « Me voilà seule dans la nuit »

est même à placer au firmament de tous ceux écrits. C'est encore le duo

d'amour que je trouve le moins renouvelé.

Elle est revenue en grâce, j'ai l'impression, après

une éclipse dans les années 70 à 2000 avec l'internationalisation du

répertoire, et cette fois-ci en grâce à l'échelle du monde… Ce n'est

que justice, je ne vois pas beaucoup d'opéras français du XIXe siècle

de cette constance – que ce soient les tubes comme

Faust ou les gros chefs-d'œuvre

comme

Les Huguenots. Et

particulièrement accessible avec ça.

15 mai

Debussy – Pelléas et Mélisande – Ruf, ONF, Langrée

Au TCE, avec Petibon, Bou, Ketelsen – et Courcier, Brunet, Teitgen.

● Réaction sans ambiguïté

sur Autour de la

musique classique :

- DavidLeMarrec a écrit :

- Pour

l'instant, étrangement, ça ne m'a toujours pas bouleversé en salle…

[...] Non, même Braunschweig, c'est vraiment l'œuvre qui ne prend pas.

Au piano (alors que je n'aime pas Pelléas au piano d'ordinaire) ça

passait bien mieux lors d'extraits entendus mardi au CNSM… c'est assez

étrange.

- Je tâcherai de me

placer au-dessus de la fosse pour profiter de l'orchestre, au TCE, on

verra si ça change quelque chose.

En effet. Je suis sorti complètement euphorisé

de l'expérience, chantant les répliques des cinq actes dans le désordre

dans les rues parisiennes…

Distribution vraiment parfaite pour les six principaux,

orchestre incroyablement intense, mise en scène sobre, adaptée au lieu

(angles de vue réduits), pas mal vue… et puis la musique et le texte,

toujours immenses.

C'était une orgie du début à la fin. Je ne veux plus jamais écouter de

musique, voilà, c'est fini.

La conversation se poursuit :

● [Bou]

J'étais étonné

qu'il chante encore Pelléas à ce stade de sa carrière, alors qu'il fait

beaucoup de rôles de barytons graves, voire de basses baroques. Donc

j'étais enchanté de l'entendre : et le côté très mâle de la voix est

compensé sur scène par son allure juvénile – j'ai totalement acheté le

côté postadolescent.

Pour les aigus, c'est vrai, c'est étonnant, la

voix est magnifique et extraordinairement épanouie dans les aigus,

jusqu'au sol 3, très facile, sans aucune fatigue… mais les sol dièses

sont difficiles, presque escamotés, et les la 3 ratés en effet. Mais

honnêtement, je m'en moque… ces la ne sont pas forcément des points

culminants, et le second, amené par une phrase entière en fausset,

s'intègre très honnêtement au reste.

● [Ketelsen]

La voix perd en impact lorsqu'il chante

fort, se plaçant plus en arrière et couvrant beaucoup, mais sinon,

c'est vraiment du cordeau. Hier soir, un mot manquant (pas le seul, pas

mal de décalages, Petibon et Teitgen, surtout – quelques-uns vraiment

évident, mais sinon, difficile de faire autrement, sur scène dans cette

œuvre) et un déterminant changé (« le » au lieu de

« mon », quelque chose comme ça…), c'est tout. Diction

immaculée, vraiment digne d'un francophone, voix franche… un peu sombre

pour mon goût personnel, mais vraiment au-dessus de tout reproche, et

très convaincant, même physiquement dans son rapport à la mise en

scène.

● [Petibon]

J'aurais cru que tu n'aimerais pas ces

sons droits (à un moment, elle fait même un son droit qui remonte, à la

manière des « ah ! »

de la tragédie lyrique

), mais oui, tout est très maîtrisé. J'aime moins la

voix que Vourc'h, mais en salle, elle m'a plus intéressé, comme plus

libre – possiblement parce que j'étais beaucoup plus près.

C'est vrai qu'elle chante le rôle depuis longtemps, en plus (j'ai une

bande au NYCO au début des années 2000, avec piano). Elle a beaucoup

mûri sa voix et son personnage (pas aussi intéressant à l'origine,

évidemment).

●

Pour moi,

on peut déjà considérer, si on ne regarde pas aux quelques notes

manquantes chez Bou ou décalées chez les autres, qu'on est dans la

perfection, si on considère le résultat. Souvent, il y a un chanteur un

peu moins bon (ici, c'était Arnaud Richard en berger et médecin, ce

n'était pas bien grave), quelque chose qui ne prend pas. Non, vraiment

pas ici. Et l'orchestre était l'un des plus beaux que j'aie entendus

dans l'œuvre, peut-être même le plus beau, le plus intense, le plus

détaillé.

Ou

sur Twitter, avec peu de détail mais une petite

#PelléasBattle avec plein de citations.

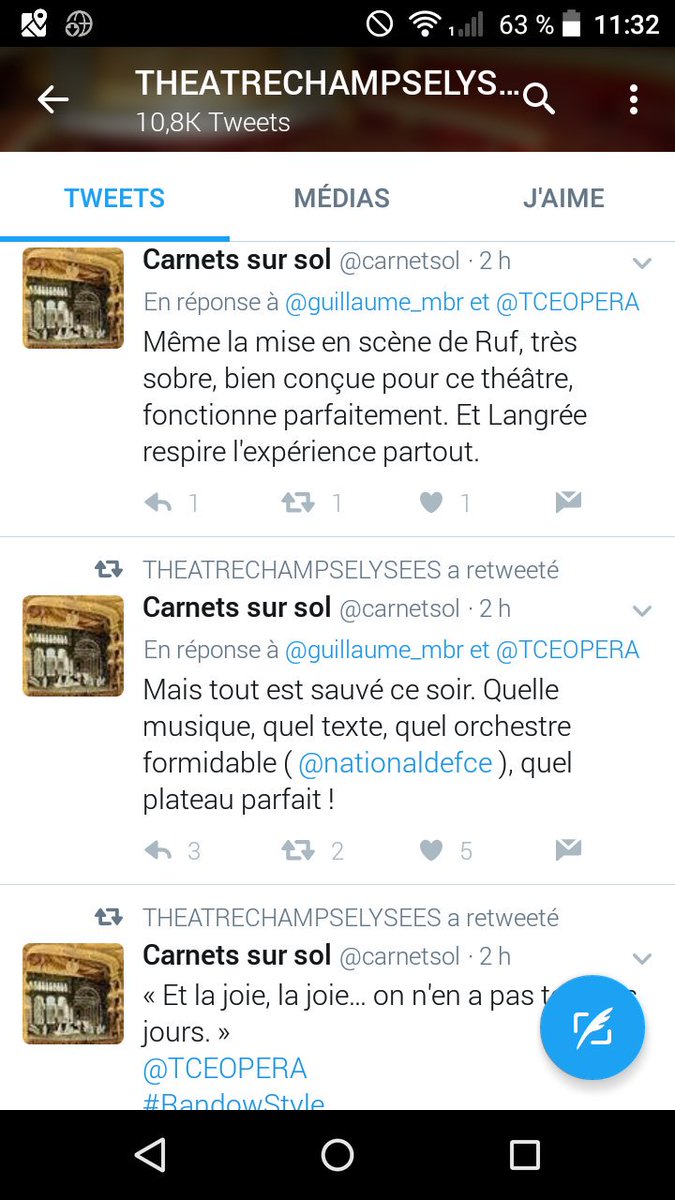

♦ Ce soir.

Pelléas.

@TCEOPERA. Ce n'est pas ma

fauuuuute !

(C'est quelque chose qui est plus fort que moi.)

♦ « Et la joie, la joie… on n'en a pas tous les jours. »

@TCEOPERA #RandowStyle

♦ Mais tout est sauvé ce soir. Quelle

musique, quel texte, quel orchestre formidable (

@nationaldefce

), quel plateau parfait !

♦ Même la mise en scène de Ruf, très sobre,

bien conçue pour ce théâtre, fonctionne parfaitement. Et Langrée

respire l'expérience partout.

♦ Assez hystérisé ce soir ; et déjà une demi-douzaine

de notules en vue sur plein de détails. \o/

#PelléasRulz

♦ Complètement euphorisé, je chante les répliques des

cinq actes dans le désordre dans les rues de Paris…

♦

Yniold exceptionnel,

déjà, et tous les autres aussi, à commencer par l'orchestre. Ce

hautbois solo, ce cor anglais, ces cors, ces altos !

♦

@OlivierLalane @ChrisRadena

L'illusion était remarquable : à côté, même Julie Mathevet, c'est

Obraztsova !

♦

@guillaume_mbr Il faut dire que le V est

toujours un peu tue-l'amour, et que Langrée réussit paradoxalement plus

de continuité dans lII,4 que le IV,2 !

♦ Mais même au V, la séquence de Golaud insoutenable, et cet ut dièse

majeur final dont on voudrait qu'il ne finît jamais !

♦ Hou-là, hier soir, le compte du

@TCEOPERA ressemblait à mon

journal intime !

pic.twipic.twitter.com/bwcfK5Pr9R

♦ Pelléas, c'est un comme les épisodes de Star Wars, farci d'Easter eggs pour les fans… le

nombre d'autoréférences discrètes, incroyable.

♦ Et les fans sont tout aussi fanatisés, bien sûr. Avec raison. (Pas

comme avec le poète du dimanche Wagner.)

♦ Bien, je vous laisse, je dois arranger mes cheveux pour la nuit.

(Pourquoi avez-vous l'air si étonnés ?)

24 mai

Mahler, Symphonie n°2, Orchestre

de Paris, Daniel Harding.

À la Philharmonie de Paris.

Une conversation a eu lieu

sur Classik :

Au

chapitre des anecdotes, A. Cazalet a couaqué, pané et pigné tout ce

qu'on voudra, comme quoi être méchant n'est pas gage de qualité

artistique. (Je

dis ça je dis rien.)

Après Cologne, passage par la

Philharmonie, donc. J'ai beaucoup aimé la conception de Harding, des

cordes très mordantes (j'aime beaucoup dans l'absolu, mais c'est

véritablement salutaire dans cette salle où elle sont statutairement

défavorisée), des détails très lisibles, une battue bien régulière et

un tempo rapide. C'était même un peu droit à la fin, sans ruptures de

métrique spectaculairement audibles, mais très beau néanmoins sur

l'ensemble du parcours – de loin le plus beau premier mouvement que

j'aie entendu, peut-être même en incluant disques et bandes.

Seule petite frustration très

évitable : l'orgue distrait trop à la fin, et couvre le chœur, ça

enlève l'impression d'apothéose patiemment bâtie et se fond mal avec le

reste. Par ailleurs trop fort, pas adroitement registré, ça ne

fonctionnait pas et empêchait de s'intéresser simpement à la fin – un

peu comme ces percussions exotiques que tout le monde regarde au lieu

d'écouter la musique…

Mais enfin, c'était excellent, le

moelleux des trombones (et du tuba, on n'a pas tous les jours de beaux

tubas !), le hautbois solo très présent, les fusées de cordes

extraordinairement nettes, l'impression d'un ensemble vraiment engagé,

d'une progression permanente… J'ai trouvé l'orchestre encore meilleur

que sous Järvi.

Et l'œuvre, je n'en dis rien parce

que ceux qui vont poster dans ce fil ou le lire l'ont tous dans

l'oreille, mais c'est bien beau tout ça.

Sur l'orgue spécifiquement :

J'ai trouvé ça étonnant aussi, mais à mon avis c'est

difficile à régler dans cette salle (sur le côté du second balcon de

face, j'entendais clairement plus l'orgue d'une oreille que d'une

autre), et surtout ça tient à l'instrument de type néoclassique : il

n'y a pas l'épaisseur d'un bon Cavaillé-Coll, c'est tout de suite

translucide, des sons blancs qui traversent l'orchestre et se fondent

mal.

D'une manière

générale, de toute façon, je n'aime pas ces ajouts d'orgue dans les

finals : ça détourne l'attention, et ça prive finalement de l'essentiel

(pour quelques pauvres accords plaqués qui figurent déjà dans

l'orchestre et le chœur…). Le moment où l'humanité du chœur advient, on

nous met une grosse bouse au timbre complètement distinct par-dessus,

et entrecoupée de silence, difficile de rester dans la musique.

Donc ce n'est pas

tant la faute de Harding à mon avis, mais ce n'est pas pire que si mon

voisin avait un peu gigoté à ce moment, ça ne ruine pas non plus un

concert.

25 mai

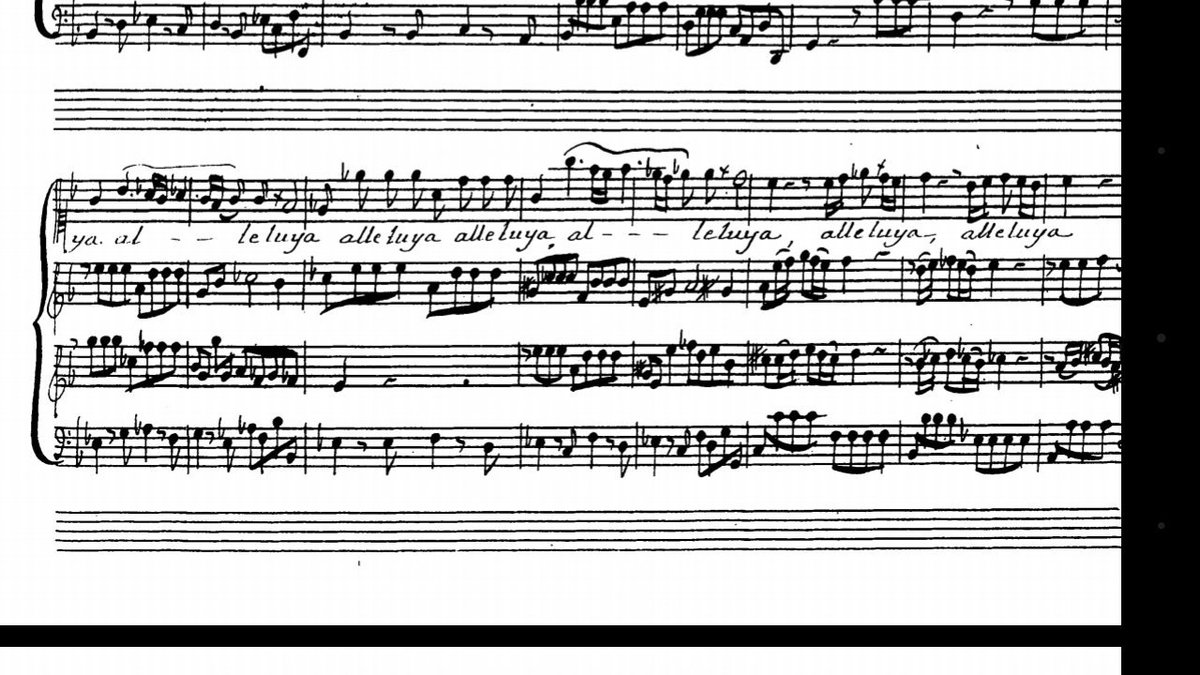

Motets de Buxtehude, Bernier et

Telemann par Françoise Masset.

À Saint-Saturnin d'Antony

♦ Mission Françoise Masset <3 cet

après-midi, avec Bernier, Buxtehude (un motet-chaconne) et Telemann, à

Antony.

→ Avec les deux

violonistes du

quatuor Pleyel.

♦ Nous sommes 3 spectateurs dans la salle et ça

commence dans un quart d'heure. #oh

♦ J'aime beaucoup le tout jeune

gothique de Saint-Saturnin.

♦ Finalement s'est rempli au dernier moment, plutôt bien.

Diction toujours incroyable et l'aigu toujours aussi lumineux. <3

♦ Motet de Bernier qui mélange les sources

liturgiques, traitement très virtuose et italien, pas le Bernier que

j'aime le plus.

♦ En revanche, Telemann extraordinairement expressif,

et Buxtehude débridé (une chaconne à quatre temps en feu d'artifice !).

C'est épatant : Françoise Masset a toujours eu un timbre avec une belle

clarté sur une sorte d'appui blanchi, comme une voix mûrissante, et il

n'a pas bougé d'un pouce depuis ses débuts. Et toujours ce sens

particulier de la diction.

28 mai

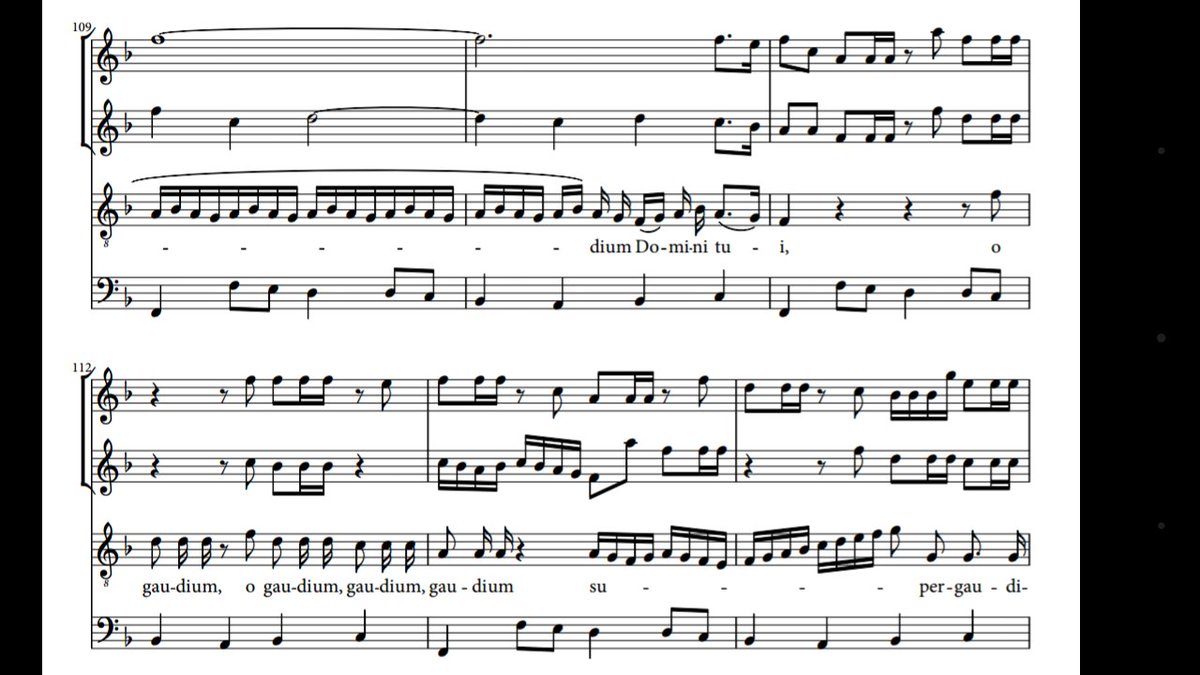

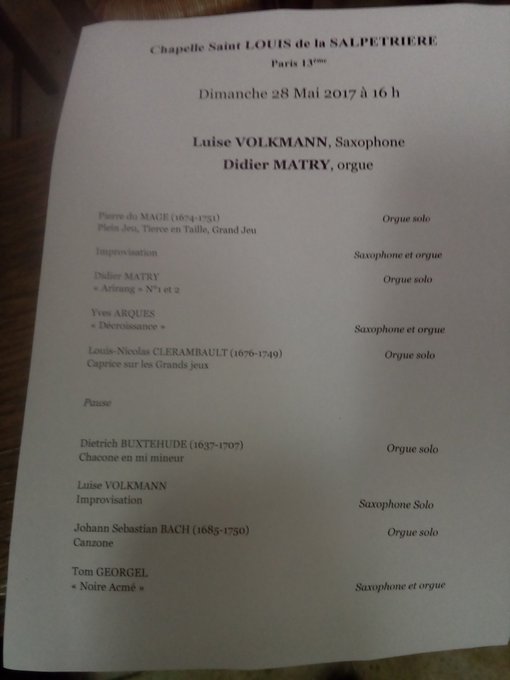

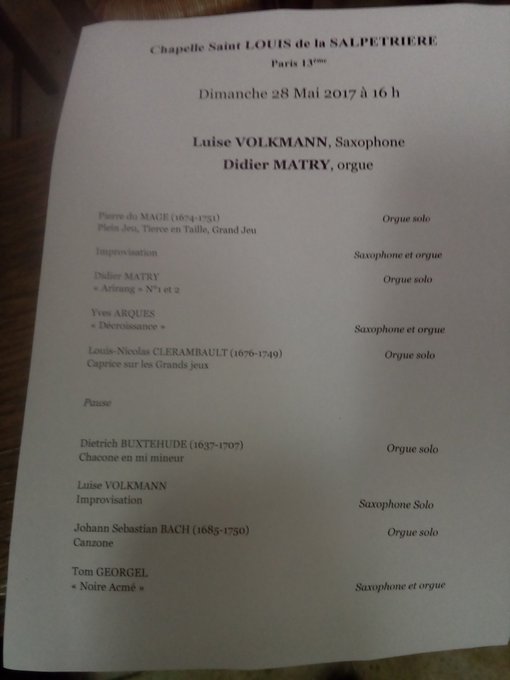

Orgue baroque français,

contemporain français, et improvisations saxophone-orgue.

Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière.

♦

Concert du Mage / Clérambault et improvisations

saxophone-orgue à Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière.

♦ Orgue vraiment difficile (un peu grêle, plusieurs jeux à

réharmoniser),

♦ et on sent (inégalité et agréments) que ce n'est pas le répertoire

premier de l'organiste. Néanmoins chouette alternance !

♦ Pas adoré la pièce d'Yves Arques : Décroissance ne figure guère son

programme (économique !), et n'apporte pas grande substance musicale.

♦ En revanche, Noire Acmé de

Tom Georgel, sorte de rondeau modernisé, est immédiatement opérant, et

très agréable.

♦ Malgré ses appuis nettement écrits, la Chaconne de Buxtehude flotte

comme un canevas harmonique brahmsien ; pas évident de jouer sur cet

orgue.

♦ Les tuilages de la Canzone de Bach, est-ce une question de pratique,

sont beaucoup plus nets et mieux registrés.

♦ Dans ce plan en étoile un brin labyrinthique, on trouve aussi un

orgue de chœur dans un coin (mais pas d'antiphonie possible).

♦

Ultima latet – la dernière

heure t'est cachée. La maxime oklm dans un hoſpital.

Et d'autres remarques sur l'iconographie du lieu dans le

fil Twitter correspondant.

2 juin

Déserts de Varèse et Dracula de Pierre Henry.

Le second dans une version ré-instrumentalisée (à partir des bandes

magnétiques d'origine).

À nouveau tiré du

fil Twitter :

♦ Si vous devinez dans quel théâtre je

suis ce soir, je vous respecte.

#RandowStyle pic.twipic.twipic.twipic.twitter.com/2e2vVMfoIQ

♦ C'était donc le

@theatreathenee, au détour d'une

issue de secours qui n'est manifestement destinée qu'au péril imminent.

Quel dépaysement !

♦ Toujours aussi indifférent à la partie bande de Déserts de Varèse. La

partie instrumentale, tant copiée depuis, très impressionnante.

♦ En revanche je la trouve plus agréable en retransmission que dans un

petit théâtre (toujours fort volume !).

♦ C'est aussi le risque de monotonie avec les pièces sans discours

harmonique repérable (malgré les échos de strates / motifs / timbres).

♦ Néanmoins, je suis très content, je voulais découvrir l'œuvre en

salle depuis longtemps et ça fonctionne plutôt bien.

♦ Je suis à présent en train d'écouter l'arrangement pour ensemble de

Dracula de Pierre Henry… à l'extérieur de la salle !

♦ Tuba contrebasse à fond, grosse caisse permanente, et surtout le son

blanc des haut-parleurs. Même derrière les portes, ça fait mal !

♦ J'avais été avisé de me placer à l'écart, je n'ai pas été piégé !

♦ Et puis ce n'est pas comme si je perdais la subtilité extraordinaire

de la musique d'Henry :

♦ serviles ressassements des préludes de Siegfried et Walküre, avec

ajouts de petits bruits d'oiseaux ou de clochettes,

♦ saturation permanente de l'espace sonore… cela manque tout simplement

d'esprit, un comble quand on utilise Wagner.

♦ On croirait qu'Henry s'est arrêté aux disques d'ouverture et n'a

jamais vraiment écouté Wagner pour jouer les mêmes scies très peu

variées !

♦ Seul micro-moment de grâce, la fin de l'orage de la Walkyrie, où «

Wes Herd dies auch sei » est esquissé par un piou-piou. Sourire.

♦ Je ne quitte *jamais* un spectacle avant terme, hors contraintes

physiques majeures,mais devoir écouter la fin de l'extérieur, jamais

fait !

♦ Voilà que c'est pareil pour le Crépuscule, on dirait qu'il n'a écouté

que le début du Prélude du Prologue. |:-|

♦ Et je commente en direct le concert à la manière des événements

sportifs, une première aussi ! :o

♦ En attendant la fin – comment peut-on rendre Wagner si gras et si

trivial ?

(la réponse pourrait contenir le mot

tubas) –

♦ Comble de pied-de-nez, la pièce s'achève juste avant un moment

parfait pour ces nombreux cuivres,

♦ sur un accord non résolu, celui qui précède l'éclatement du thème du

Walhall dans Rheingold.

#insoutenable #DéclarationDeGuerre

22 mai

Récital de la classe d'accompagnement

vocal d'Anne Le Bozec.

À la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

Le fil Twitter peut en être suivi ici.

♦ Invalides : récital de lied (classe d'accompagnement A. Le Bozec

@CnsmdParis) déplacé dans la

cathédrale pour cause de courses automobiles !

♦ Étonnant, quantité de gens « importants » (musiciens, journalistes

célèbres) dans l'assistance, pour un récital d'accompagnement du CNSM.

♦ (quand ce n'est pas aux Invalides, la nature de l'auditoire est assez

différente)

♦ Saint-Louis-des-Invalides

#RandowStyle

♦ Putti au cimier.

#PuttiGO♦ Programme incroyable aux Invalides,

donc, avec les petits du

@CnsmdParis : lieder-mélodies

de Rheinberger, Jensen, Saint-Saëns, Chausson…

♦ Des Wagner en français, des pièces de circonstance évoquant la

défaite de 70… et tout cela remarquablement joué.

♦ Même la pièce de J.-B. Faure n'est pas son tube Les Rameaux (mais

tout aussi simple et persuasif !).

Un programme épatant :

mélodies et

lieder de Liszt, deux Wagner en français, Cornelius, Jensen,

Rheinberger, Saint-Saëns, Bizet, Massenet, Duparc, d'Indy, Chausson…

à quoi s'ajoutaient les

Souvenirs de Bayreuth de

Fauré & Messager (sans reprises, mais intégraux, joué comme de la

grande musique par Jean-Michel Kim et Simon Carrey !) et, sommet de

l'ensemble, cette chanson de Jean-Baptiste Faure – grand baryton, et

compositeur simple et efficace dont on a beaucoup joué (moi inclus) sa

mélodie sur

Les Rameaux (une

faveur qui se poursuit chez les anglophones). Ici,

Pauvre France !, une évocation

cruelle de la défaite de 1870, avec sa

Marseillaise en lambeaux.

Outre mes chouchous vocaux (le glorieux Edwin Fardini, la délicate

Cécile Madelin, la prometteuse Makeda Monnet, le moelleux de Brenda

Poupard…) dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler, l'occasion

d'apprécier les accompagnateurs, tous excellents sans exception. Quelle

différence avec les sous-pianistes de jadis, qui n'exprimaient rien

d'autre que la terreur de couvrir la voix du soliste.

Parmi cette excellente troupe, de belles choses à signaler plus

particulièrement : ainsi

Jeanne Vallée

manifeste une précision miraculeuse dans l'accompagnement, toujours

exactement au même endroit que sa

chanteuse, même dans les parties librement déclamées ; ou bien

Cécile Sagnier, pour de belles

constructions sonores – un beau

crescendo

enveloppant dans le « Tournoiement » des

Mélodies persanes (encore !) de

Saint-Saëns.

Et surtout

Célia Oneto Bensaid,

déjà une très grande : des traits (et ces petites anticipations de

basse caractéristiques) dignes des pianistes solistes dans le Liszt

virtuose de

Die drei Zigeuner, qui n'empêchent

nullement une transparence très articulée, jusque dans l'insignifiant

accompagnement harpé de la

Romance

de Mignon de Duparc où la transparence absolue et la finesse de

l'articulation forcent le respect… le tout déposé sur un son d'une très

grande classe. Un accompagnement de cette qualité dispense quasiment de

disposer de bons chanteurs, rien que l'écouter nous raconte tous les

mots du poème.

C.

Absences

Pour être encore un peu plus long, je mentionne que je n'ai pas pu tout

faire : j'aurais voulu voir

Tafelmusik

à Écouen par des membres du CNSM,

Ce

qui plaît aux hommes de Delibes au Théâtre Trévise par les

Frivolités Parisiennes, la Cinquième Symphonie de Sibelius par la BBC

Wales à la Seine Musicale, le programme Lalo-Dukas-Ravel des siècles,

la

Médée de Charpentier par

Pynkosky et Toronto, le programme Vierne-Podlowski-Koster de Vincent

Lièvre-Picard au Conservatoire de Fresnes, l'Ascension de Messiaen et

la Sixième Symphonie de Widor à Saint-Sulpice, Louis Saladin et

Salomone Rossi par un chantre du CMBV aux Menus-Plaisirs, l'Exquien de

Schütz et des motets de la famille Bach par Vox Luminis, Lura à

l'Espace Cardin, les grands motets de Lalande par Dumestre et Šašková à

la Chapelle Royale, le demi-Winterreise de Bostridge-Drake avec du

Britten au Musée d'Orsay, Charpentier par La Chanterelle et Martin

Robidoux, entendre enfin l'ensemble vocal explorateur Stella Maris…

J'avais même prévu de marcher 15km aller (et autant retour) pour voir

le trio chouchou

Sōra dans Chausson (et Kagel et

Ravel) à Villecerf, loin de tout réseau hors transport scolaire, mais

par les premières grosses chaleurs (30°C ce jour-là, et sur terrain

découvert), ce n'était pas raisonnable.

Mais, pour des raisons de simultanéité / prix / disponibilité

professionnelle / circonstances / envie, j'ai dû me contenter du (déjà

trop large) contenu exposé ci-dessus.

D.

Balades

Enfin, puisque la saison s'y prête, j'ai aussi mené quelques périples

sylvestres (souvent nocturnes) dont certains commentés : la rencontre

de Jeanne Poisson en forêt de Sénart, le bois des Roches de Saint-Chéron (avec un bout d'Exposition Universelle), la voie Louis XIII en forêt de Verrières, ou encore

dans les champs de blé de la plaine de France, seul au milieu des

sangliers (périple complet)…

Voici

pour ces points d'étape. À bientôt pour de nouvelles aventures !

![[Opéra du Rhin] Schreker, Der Schatzgräber, Loy & Letonja](http://piloris.free.fr/css/images/schatzgraeber.png)