mardi 11 octobre 2022

Gluck, Iphigénie en Aulide – à la source d'un style nouveau

Je profite du concert tout frais autour de l'œuvre pour rappeler quelques éléments et… poser quelques questions.

(Pour ceux qui n'y étaient pas, autre version vidéo de l'œuvre, calée sur l'un de ses moments paroxystiques.)

--

#ConcertSurSol

n°11

Gluck,

Iphigénie en Aulide, Chauvin

Judith van Wanroij | Iphigénie

Stéphanie D’Oustrac | Clytemnestre

Cyrille Dubois | Achille

Tassis Christoyannis | Agamemnon

Jean-Sébastien Bou | Calchas

David Witczak | Patrocle / Arcas / Un Grec

Anne-Sophie Petit | La première Grecque

Jehanne Amzal | La deuxième Grecque

Marine Lafdal-Franc | La troisième Grecque

–

Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles

(direction artistique Fabien Armengaud)

Le Concert de la Loge

Julien Chauvin | direction

Lors de la représentation du premier opéra français de Gluck, en 1773, les témoins rapportent que tout le théâtre était en pleurs. Ce n’est plus tout à fait la façon dont nous percevons désormais cette situation dramatique et cette musique, mais elle éclaire le projet d’émotion directe soutenu par Gluck, en débarrassant le théâtre des ornements rocaille de la génération postramiste.

--

Iphigénie, le prequel

Contrairement à Iphigénie en Tauride, jouée régulièrement partout, Iphigénie en Aulide est très rarement donnée (l’a-t-elle été en France depuis Gardiner à Lyon, au début des années 90 ?), et conserve encore quelques empreintes du temps d’avant – comme l’air orné d’Achille, évoquant les ténors virtuoses ramistes.

L’œuvre contient pourtant quelques-unes des très belles pages de Gluck : le début formidable par l’invocation-plainte d’Agamemnon, le trio désespéré Iphigénie-Clytemnestre-Achille en apprenant la nouvelle, le duo de fureur paroxystique qui oppose Achille à Agamemnon, l’air de fureur de Clytemnestre, ou encore la très belle prière chorale du sacrifice, interrompue en pleine phrase par les éclats de la bataille menée contre les autels par le péléide ! Tout cela dans la langue épurée, où toute la musique s’efface pour magnifier la déclamation.

Je suis beaucoup moins touché par l’autre moitié de l’œuvre (les scènes plaintives de l’obéissance noblement geignarde), mais il faut bien voir que pour le public du temps, c’était là une source d’exaltation émotionnelle d’intensité peut-être encore supérieure à celle des grands éclats. [Tout cela ne fait que renforcer ma conviction qu’il serait vraiment pertinent d’écrire des opéras calibrés pour les goûts d’aujourd’hui, avec des intrigues plus resserrées et des affects plus proches de nos perceptions du monde.]

--

Iphigénie, la boloss

Le livret se situe donc dans la partie du mythe qui précède le départ à Troie et le sacrifice d’Iphigénie, calqué sur la trame de la tragédie homonyme d’Euripide (puis Racine – celle de Goethe est écrite seulement à la fin des années 1770). Il est centré autour d’une héroïne paradoxale, Iphigénie : aspirations toujours nobles et pures, caractère inébranlable, mais figure absolument immobile, qui n’ose rien pour elle-même et refuse obstinément de changer ou d’agir. C’est une figure résignée, mais admirable dans l’idéal d’alors, parce que pieuse, raisonnable, sensible avant tout à son devoir – et son honneur (là aussi, une valeur qui résonne de façon peut-être plus menaçante qu’enviable pour le spectateur européen de 2022, avec une perception beaucoup plus variable d’un spectateur l’autre qu’elle ne l’était en 1773).

On retrouve le même type d’idéal, mais plus actif (car confié à des hommes, des rois, des guerriers) dans Iphigénie en Tauride, lorsqu’Oreste et Pylade se disputent l’honneur de mourir pour sauver son ami.

Quoique le livret du Roullet ne soit pas un chef-d’œuvre d’écriture poétique (« Fut-il jamais conçu / De projet plus affreux ? », et autres « oui » qui servent de cheville…), il n’est pas sans mérite. Il réutilise par exemple la technique grecque de certains stasima (chœurs de tragédie grecque, je pense en particulier à l’un de ceux d’Œdipe à Colone) en faisant décrire le sacrifice hors scène, mais au futur, par Clytmnestre. Procédé dramatique saisissant d’une part – le sacrifice n’aura pas lieu, mais on en a tout de même la saveur émotionnelle –, et qui ancre l’économie générale du côté des modèles antiques, de façon assez évocatrice.

Par ailleurs, je suis assez admiratif de son jeu récurrent avec l’ironie tragique. Cela commence avec le « juste courroux » dès la première entrée de Clytemnestre – on sent bien le tempérament de feu, les instincts maternels sauvages et, dans une perception plus XXIe, la personnalité qui peut vite basculer du côté du déséquilibre et de l’outrance.

Et les références s’empilent : Iphigénie la quittant pour l’autel du sacrifice lui demande le pardon de son père (« N’accusez point mon père ») et lui recommande son frère Oreste (« Puisse-t-il être, hélas ! / Moins funeste à sa mère ! »), dont tous les spectateurs savent qu’il sera chassé, jusqu’à tenter de l’assassiner chez Sophocle et Hofmannsthal… et qu’il reviendra en vengeur implacable.

Peut-être encore plus glaçant, car moins fondé sur la vraisemblance psychologique de l’intrigue, et gratuitement glissé par l’auteur, Patrocle, dans les réjouissances du mariage, chante « Hector et les Troyens, par la honte pressés / En vain s’opposeront à sa valeur altière / Sous les murs d’Illion atteints et renversés, / Hector et les Troyens vont mordre la poussière. », forfanterie qui annonce en réalité la propre défaite mortelle de Patrocle face à Hector. On frémit en entendant la chanson, petite réplique qui n’aura pas de suite mais dont la promesse terrible demeure à notre esprit – car nous savons ce qu’il en sera, à l’épisode suivant.

Il était tout à fait licite, dans les tragédies classiques et plus encore les tragédies en musique, de ne conserver que les éléments essentiels d’un mythe (Achille ne peut pas être couard, troyen ou vieux) et d’ajouter des éléments externes, notamment des intérêts amoureux féminins (pour pouvoir faire des duos d’amour), s’ils ne perturbent pas trop l’équilibre du mythe.

Mais je trouve tout de même que la résolution heureuse d’Iphigénie en Aulide – assez habituelle, même si l’on trouve aussi, un peu plus tard (Andromaque de Grétry, en 1780 !) des fins absolument sans espoir – pose quelques problèmes de cohérence mythologique. Que fait-on de l’épisode en Tauride si Iphigénie n’y est pas transportée ? Que penser de l’amour d’Achille pour Briséis, absolument fondateur du mythe (c’est même le point de départ de L’Iliade, ces quelques vers que même aujourd’hui on continue de connaître par cœur chez toutes les générations… on ne fait pas plus source canonique que ça !) ? Et comment pourrait-il se marier avec Polyxène s’il l’est déjà à la maison ? Même le crime de Clytemnestre (qui, certes, peut tout de même nourrir de la rancœur et un amant…) paraît moins vraisemblable.

Ce paraît un gros retournement du mythe, mais je suppose que le fait que cela ne se produise que dans les derniers instants, après le Calchas ex machina, rend le problème beaucoup moins fondamental que s’il innervait tout le drame. En tout cas je n’ai jamais rencontré de mention de réserves du public d’époque à ce sujet.

--

Iphigénie, la romantique

J’aurais aussi pu titre « Gluck ou la gloire du trémolo », tant le procédé (archet qui fait des allers-retours très rapides sur la même note), rarissime auparavant, est devenu la norme chez Gluck, servant (de façon toujours aussi saisissante 250 ans plus tard !) à tendre instantanément l’atmosphère dramatique, que ce soit pour la révélation murmurée d’un rêve prophétique ou pour soutenir des éclats guerriers.

J’ai été frappé par le côté très verdien du chœur de réjouissance tandis que le soliste exprime son désespoir, vraiment un procédé typiquement romantique qui oppose les affects sombres du héros à ceux sans ombre de la foule. Bien sûr, procédé qui peut être considéré comme universel, mais il est rare que ce soit à ce point décorrélé dans les années 1770.

Autre préfiguration, les deux airs d’Iphigénie et d’Achille qui deviennent de façon fluide un duo… typique de l’école française, où la segmentation en numéros n’est pas du tout aussi rigide qu’en italien, et où l’on peut glisser d’un récitatif accompagné par tout l’orchestre (c’est désormais toujours le cas, chez Gluck, alors que même chez Rameau il existait encore des moments uniquement accompagnés par la basse continue, certes de moins en moins nombreux) à un air, d’un air à un chœur ou à un ensemble, sans que la délimitation soit toujours nette ou assurée par des accords conclusifs. Dans l’acte III d’Armide de LULLY, passé le premier air… où est le récitatif ? où est l’air ? la scène entière est vraiment conçue comme un ensemble organique.

C’est ce que Meyerbeer poussera à son paroxysme, avec des enchaînement très sophistiqués entre « numéros » qui restent vaguement identifiables, mais dont les frontières exactes sont complètement brouillées pour ne pas freiner l’avancée dramatique.

–

Je dois partir visiter une collection princière et répéter de l’opéra provençal et russe, je reviendrai parler de l’interprétation (et la couvrir d’éloges) mais aussi, c’est un peu pour ça que je suis là, essayer de poser des questions sur ce qu’impliquent le diapason, les choix de tessitures et les techniques vocales actuelles sur l’interprétation de cette musique – et sur notre vision du monde ?

–

–

Le Concert de la Loge Olympique

Très impressionné par l’orchestre : résonance formidable des cordes, au son assez sombre pour un orchestre sur instruments anciens. Quand on les voit jouer, on comprend la tension imprimée – comme les violoncellistes et contrebassistes entrent dans la corde, avec quel entrain et quels sourires ils s’abandonnent à cette musique !

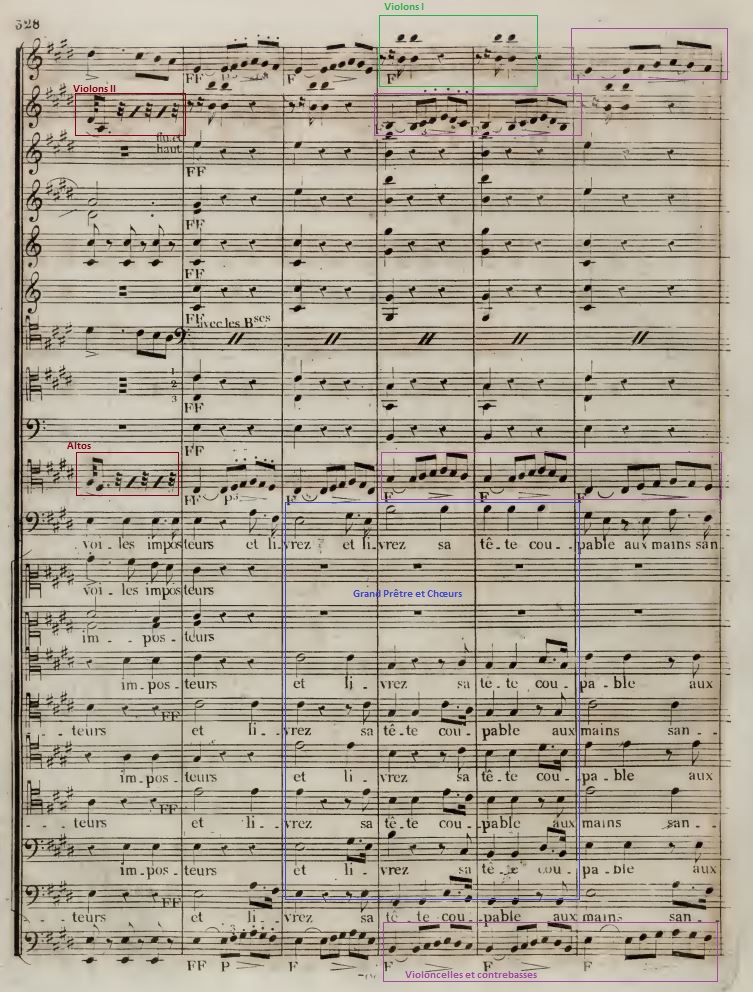

Sont ainsi magnifiés les beaux moments d’orchestration comme les superbes alliages flûte-hautbois par-dessus les cordes (réussis de façon particulièrement diaphane et surnaturelle), ou le plus classique cordes graves-basson… quelques moment aussi où c’est l’interprétation qui crée l’événement d’orchestration, comme pendant les très grands coups d’archet donnés pendant l’évocation des Euménides.

Julien Chauvin, que j’avais plutôt vu jouer-diriger jusqu’ici, dirige sur le temps mais avec des gestes d’anticipation très clairs, et ses interventions révèlent une finesse de pensée sur chaque phrasé, une compréhension intime des dynamiques de cette musique.

J’ai beaucoup entendu à la sortie du concert et lu sur la Toile que c’était « joué trop vite », en réalité on dispose de minutages pour certaines œuvres de la même esthétique à l’Académie Royale de Musique (Tarare, par Salieri, successeur officiel de Gluck à Paris, qu’un subterfuge avait même réussi à faire passer pour Gluck lui-même !). Et ils sont très rapides – l’enregistrement de Rousset se situe à peine au delà du minutage historique.

En tout état de cause c’était d’une urgence, d’une précision et d’une qualité de finition assez superlatives.

–

Le plateau

Que des grands chanteurs, mais pas tous au même degré d’accomplissement : Jean-Sébastien Bou (Calchas), comme d’habitude, champion du raptus, à la fois au sommet de la déclamation française et d’une forme sauvagerie mordante dans ses interventions démiurgiques.

Je me suis demandé au début si Cyrille Dubois (Achille) était un bon choix – technique XIXe de voix pleine qui essaie de s’alléger plutôt que technique intrinsèquement calibrée pour ce répertoire – me faisant même sursauté avec un bruit d’obturation glottique délibéré assez étonnant dans ce répertoire. Mais très vite, je suis séduit par la façon dont chaque facette de cet archétype du guerrier sensible est aboutie : tendre, agile, tempêtant, il réussit toutes les expressions, et fend totalement l’armure en seconde partie de soirée, où son trio et surtout le duo d’affrontement avec le Chef des Armées lui fait croquer les récitatifs avec une fureur que je ne pourrais comparer qu’à Siegmund Nimgern en Ruthven (Der Vampyr) ou Gianni Raimondi en Carlo Moor (I Masnadieri), les deux exemples les plus totalement possédés que je connaisse en matière de récitatif héroïque masculin.

Ce qu'il livre ce soir-là est une leçon absolue en matière d’émission cinglante et d’expression à la fois ciselée et totalement emportée. Il n’a jamais si bien chanté que ce soir ; aucun ténor n’a jamais si bien chanté que ce soir.

Même si Stéphanie d’Oustrac (Clytemnestre) a désormais totalement perdu ses attaques trompettantes (son squillo), son charisme ravageur fait des merveilles dans un rôle qui intervient peu mais dont l’interaction avec les intrigues à venir projette une ombre plus vaste sur l’ensemble de l’œuvre… Elle offre un luxe incroyable d’expression et d’incarnation (très bien chanté au demeurant !) dans ce qui devient soudain un rôle principal.

Parmi les trois excellentes Grecques, j’été ravi de retrouver les prometteuses Marine Lafdal-Franc (la meilleure déclamation française dans Ariane et Bacchus de Marais en avril dernier !) et Jehanne Amzal (ronde de timbre et précise de verbe !).

J’en viens à deux micro-réserves. Judith van Wanroij (Iphigénie) a toujours pour elle cette jolie patine de timbre, cette connaissance du style, et elle était vraiment en verve vendredi soir, essayant même de jouer jusqu’au bout lorsqu’elle ne chantait pas. Je ne puis m’empêcher de penser, cependant, qu’une voix aux contours plus définis et une diction plus précise auraient pu porter Iphigénie hors de la seule composante passive / plaintive pour porter haut le vers et faire aussi d’elle une héroïne qui fait le choix délibéré de son destin, fût-ce en obéissant.

Petite frustration aussi avec Tassis Christoyannis, qui peut être un diseur exceptionnel (témoin son Idoménée de Campra il y a un an !), mais semblait assez terne et introverti hier – le rôle est trop grave pour lui et il connaissait sa partition, mais le résultat était tant sur la réserve qu’il évoquait un déchiffrage avancé et prudent (même la couverture vocale était plus opaque que d’ordinaire), alors que sa partie contient peut-être les plus belles pages de la partition ! Je ne sais pourquoi, mais c’était décevant, lorsqu’on sait de quel bois il est fait.

–

À qui confier le chant du XVIIIe siècle ? — Chanteurs récurrents

Comme souvent, je me demande si je ne vais pas d’abord au concert pour pouvoir mieux me poser des questions… J’en ai deux en tout cas.

D’abord, la distribution : le CMBV et Bru Zane programment toujours les mêmes chanteurs. L’avantage est d’abord, je le devine, logistique : en disposant d’artistes qui se connaissent entre eux, et qui connaissent le style, on gagne un temps considérable en répétition, ce qui permet de limiter les coûts ou, à coût égal, d’optimiser le temps de répétition pour effectuer davantage de travail de détail. Lorsqu’on est simplement mélomane, on néglige parfois cet aspect : une production, ce sont aussi des conditions matérielles, et ce qui peut nous paraître une négligence peut simplement résultat du fait que le temps de répétition dévolu à des œuvres aussi longues est finalement assez réduit si l’on veut entrer finement dans le détail ! (Ne pas oublier aussi que leur rareté fait que personne, à part éventuellement le chef, n’a un long compagnonnage qui permette de griller les étapes de l’apprentissage et de donner une conception mûrie depuis des années…).

L’autre bienfait que cela permet d’entendre des voix soigneusement choisies, souvent dotées de belles qualités (de timbre, d’expression, parfois de diction), et de les retrouver avec plaisir – je ne connais pas grand’monde qui se plaigne d’entendre souvent Gens, d’Oustrac, Auvity, Dubois, Vidal, Mauillon, Christoyannis, Bou, Lécroart ou Courjal…

Je m’interroge cependant : si en tant que mélomane nous avons un désaccord esthétique avec ces choix, nous risquons de devoir vivre avec tout un pan du répertoire difficilement écoutable, pour des décennies avant que ce ne soit réenregistré.

Pour ma part, Watson, Kalinine, Mechelen, Dolié, Witczak, même si leurs qualités d’artiste déjouent régulièrement mes craintes, n’incarnent vraiment pas mes idéaux pour ce répertoire – ni ne me paraissent cohérents avec ce que l’on peut supposer du chant XVIIIe, avec leur couverture au minimum XIXe. Je les cite à titre d’exemple, ce qui ne remet nullement en cause leur dévouement admirable envers ce répertoire, ni même leurs qualités d’artistes – je m’interroge plus largement sur l’adéquation de leur technique à ce répertoire, sur ce qu’ils peuvent apporter ou retirer aux œuvres et à cette esthétique, par sur leur bonne foi ni sur leur valeur intrinsèque de musicien (qui me paraît absolument indéniable).

On pourra m’objecter, et non sans raison, que si l’on changeait d’interprètes à chaque fois le résultat serait aléatoire et permettrait moins d’anticiper les adéquations et les réussites, surtout si les chanteurs ne sont pas spécialistes. C’est vrai. Mais cela varierait peut-être un peu les timbres et les incarnations.

Je n’ai pas de réponse à cette question, c’est simplement un parti pris sur lequel je m’interroge : je ne sais pas si (indépendamment des questions pratiques) il est le meilleur artistiquement – considérant que globalement les chanteurs récurrents de ces productions sont vraiment excellents !

–

À qui confier le chant du XVIIIe siècle ? — Tessitures sans titulaires

Sur la seconde question, plus technique, j’ai davantage une opinion formée : pourquoi distribuer les rôles de Calchas et d’Agamemnon, qui disposent d’aigus mais dont le centre de gravité est vraiment bas, à d’authentiques barytons ? Bou et Christoyannis étaient vraiment embarrassés, par moment, à râcler le plus élégamment possible le bas de la tessiture, ce qui rendait leur projection et leur expression plus difficiles.

Idéalement, il aurait fallu des basses chantantes, pas nécessairement de l’ampleur de Teitgen (qui est de toute façon passé à autre chose) ou Courjal, mais plutôt de la typologie de Thibault de Damas ou d’Edwin Crossley-Mercer (que je n’aime pas beaucoup dans ce répertoire, mais ce n’est pas ici mon sujet), pour citer des noms qui ont déjà contribué à ces productions.

En réalité je vois très bien pourquoi on les a choisis : on ne dispose pas, dans le circuit baroque français, de basses d’un charisme équivalent à Bou et Christoyannis. Elles existent bien sûr (sur le nombre de chanteurs professionnels, on ne trouverait pas deux pauvres basses pour tenir les quelques rares rôles d’ampleur de ce répertoire ?), mais elles ne sont pas en lumière – et celles formées au CMBV ont en général un timbre étroit et un petit volume qui ne les destine pas à de grands solos dramatiques d’opéra à projeter dans des salles de la taille des théâtres des XIXe / XXe siècles.

Mais le résultat n’est pas tout à fait idéal ici. (Et ce, même si je donne tout pour entendre Jean-Sébastien Bou dans n’importe quel rôle où il n’a rien à faire, parce qu’il y sera quand même le meilleur en dépit de toutes les limitations vocales…)

J’ose alors la question que personne n’a eu le front de poser : si l’on n’a pas trouvé les barytons-basses éloquents pour chanter ces rôles (ou qu’ils sont trop chers et pris par d’autres répertoires), pourquoi ne pas jouer, au minimum, à un diapason plus favorable (440, voire un peu plus… à part Achille, ça ne rendrait vraiment pas les autres rôles très tendus) ?

Et là, on a le vertige : le chef et les musicologues du projet refuseront probablement cette compromission vis-à-vis de la promesse initiale de retour à l’authentique ; les instruments ne peuvent pas tous tenir ce changement-là (tension du chevillier pour les cordes, bois qui sont des copies d’originaux à diapason fixe, qu’on ne bâtit pas pour des diapasons à 440 Hz…). Voilà beaucoup d’obstacles.

Donc le choix d’engager des chanteurs un peu à l’extérieur de la tessiture mais terriblement charismatiques se tient en réalité.

Mais l’on s’écarte finalement de l’authenticité du profil vocal de ces rôles, ce qui pose aussi des questions sur l’ampleur des compromis nécessaires pour qu’un tel projet puisse aussi toucher un public et aboutir sur une représentation appréciée et un enregistrement commercialisable…

–

À qui confier le chant du XVIIIe siècle ? — À des beuglards dix-neuvièmistes

Je reste toujours perplexe devant les techniques vocales des chanteurs qui interprètent le répertoire baroque – où les différents ensembles, quelle que soit la nation et la période concernée, prétendent tout de même revenir aux sources. Ils vont dégoter ou reconstruire des instruments originaux injouables, dont ils finissent par obtenir un résultat immaculé (tel qu’on n’en a probablement jamais eu à l’origine !)… mais ils travaillaent avec des chanteurs verdiens !

Car la quasi-totalité des chanteurs du circuit (même ceux que j’adore) ont pour base une technique conçue pour chanter le répertoire du XIXe siècle : couverture vocale massive (qui unifie et protège le timbre lors de la montée dans les aigus), harmoniques très denses des formants (les réseaux d’harmoniques qui permettent de passer l’orchestre en surinvestissant des zones de fréquence que reçoit particulièrement bien l’oreille humaine)… ce sont des postures vocales tendues vers l’émission de médiums très robustes et d’aigus sonores, plutôt qu’à mettre en valeur le détail des inflexions d’un texte, car s’éloignant beaucoup de la clarté de l’émission parlée.

Pourtant, on n’a pas besoin de voix aussi charpentées pour ce répertoire, aux orchestres peu épais (a fortiori accompagné avec des instruments naturels, qui créent une « barrière » sonore beaucoup moins serrée).

La raison ? Tout simplement, les chanteurs lyriques commencent tous par apprendre la technique XIXe (à la sauce XXIe, qui n’est en plus pas forcément la meilleure en matière de clarté et de naturel…), même ceux qui se spécialisent très vite dans le baroque.

On n’a pas nécessairement de vue très claire de ce qu’était le chant des XVIIe-XVIIIe siècles – je veux dire, on a beaucoup de descriptions, mais l’écart entre une description verbale et le résultat sonore de ce qu’est un placement vocal est à peu près irréductible (imaginez devoir reproduire l’accent anglais rien qu’en lisant des descriptions dans des livres…) –, mais on sait qu’on utilisait le registre léger pour les aigus, que la déclamation prévalait en France (et que toutes les préoccupations concouraient à l’intelligibilité du chant), et qu’on n’avait pas du tout besoin de voix très unifiées et sonores.

Je suis donc étonné qu’on n’ose pas des expérimentations de ce côté-là… le belting de Marco Beasley n’est pas plus authentique, mais en cherchant du côté de toutes les techniques d’émission, classiques ou non, connues aujourd’hui, on pourrait sans doute essayer des choses intéressantes. Mais c’est un dépaysement encore plus radical que l’introduction des instruments d’époque, dans la mesure où il faudrait travailler avec des musiciens de culture différente… à l’échelle d’une production à boucler avec un nombre de répétitions limitées, on mesure bien l’inconfort, voire l’impossibilité.

Mais sur le temps long, qu’il y ait une classe spécialisée (comme le fut la classe de Rachel Yakar aux débuts des Arts Florissants, qui produisait pour le coup des voix très typées et adaptées au besoin de ce répertoire) qui essaie de promouvoir des émissions plus spécifiques et compatibles avec les enjeux de la tragédie en musique, ce serait vraiment bienvenu…

(Je n’espère plus, à la vérité, en constatant une évolution assez inverse des écoles de chant, toujours plus opaques dans tous les répertoires.)

–

Comme vous le voyez, cette représentation de haut niveau et absolument passionnante a un peu emballé mon imagination sur plusieurs étages – où il n’y a pas toujours la lumière, certes.

Au plaisir de nouvelles aventures !

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Baroque français et tragédie lyrique a suscité :

2 roulades :: sans ricochet :: 430 indiscrets

¶ Les LULLYstes

ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec

¶ Les LULLYstes

ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec  Le

contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus

spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il

que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes

francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens

hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…

Le

contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus

spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il

que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes

francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens

hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…  D'où

me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :

D'où

me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :