Aperçu des prochaines publications en format vidéo

Aperçu des prochaines publications en format vidéo.

A. Le concept

À présent que la série

Leitmotive de PELLÉAS est lancée en

vitesse de croisière (tout l'acte I est capté, ainsi que la première

scène de l'acte II, échelonnement de publication tous les samedis

jusqu'à fin juillet) et que la série

Fortune du FREISCHÜTZ est achevée (publication

automatique tous les mercredis, jusqu'en septembre), je ne reviendrai

probablement pas ici sur chaque nouvelle parution. Mais je voudrais en

dire un mot supplémentaire.

Sachez donc que cette série qui explore les

leitmotive dans

Pelléas

– un phénomène réel,

quoi qu'en die Pierrot le Fou –, et de même, celle

dédiée à l'influence de la Gorge du Loup, dans le

Freischütz de

Weber, sur toute la musique du XIXe siècle, sont issues de désirs de

notules contrariés par la lourdeur logistique de l'entreprise et la

charge considérable en temps à allouer.

Je me figure, dans l'imaginaire épique qui est le mien, qu'un certain

nombre de lecteurs fidèles se sentent apassablement trahis par ce

passage de l'écrit, plus structurant (et plus rapide à ingérer !), au

profit de la superficialité de la vidéo, accréditant toutes les

craintes de tiktokification de l'humanité.

Pourtant ce n'est pas un renoncement à la notule écrite – j'ai

conscience qu'elle est plus commode, et je suppose que les lecteurs

réguliers de CSS sont attachés à son format, à son

ton –, mais

bien la possibilité de faire vivre celles qui, trop ambitieuses, ne

pourraient jamais voir le jour.

En réalité, outre que ce format m'était réclamé depuis un certain temps

par quelques lecteurs ou amis, l'impact se révèle nul sur la production

de notules écrites : ce n'est pas le même quota temps qui est utilisé.

Et, surtout, ce travail que je souhaitais réaliser depuis longtemps

peut voir le jour à court terme, tout simplement impossible à réaliser

en notule, puisque je joue dans l'ordre l'intégralité de l'opéra, en

l'entrecoupant de commentaires et de références à d'autres œuvres. La

quantité de texte à écrire et de sons à incruster (passage complet,

sous-passage, détail, parentés…) n'est tout simplement pas

envisageable, sauf à en faire un temps plein sur plusieurs années.

S'il en existe un jour une déclinaison écrite, ce sera donc plutôt la

transcription du texte des vidéos sans les extraits afférents, en guise

de témoignage.

En revanche, je prévois bien, à la fin de l'exercice (un mois et demi

pour publier les 11 épisodes de la scène 1, je vous laisse mesurer le

temps qui nous sépare de l'achèvement du cycle), de produire quelques

notules autour des faits « motiviques » les plus marquants de

Pelléas

: quelques-unes des mutations ou des superpositions les plus parlantes

; ou bien certains thèmes que je n'aurais pas rencontrés dans les

livres mais que j'aurais identifiés, à travers plusieurs moments de

l'œuvre – le motif de la clarté me semble un client intéressant pour

cet exercice, mais il faut encore que je confronte mon intuition à

l'entièreté de la partition d'abord, et du corpus critique ensuite. Car

il est possible que je n'aie pas encore lu les pages où il est

identifié, ou bien qu'il soit attribué à une autre idée – ce qui

m'amènera à coup sûr à débattre des différentes hypothèses.

Bref, il faudra vraisemblablement attendre avant que tout ceci ne soit

publié sous forme écrite, et de façon très partielle. C'est pourquoi

j'invite les pelléassiens curieux, qui sont nombreux parmi les lecteurs

de ces pages, à aller jeter un œil

à la série.

Certes, c'est, pour des raisons évidentes de temps – j'abomine le

montage, aussi, très long et abrutissant –, produit de façon totalement

brute : capté sans interruption, cadrage fixe, vraiment juste une

communication filmée. Rien à voir avec les productions merveilleuses

qui sont devenues la norme sur YouTube, où des professionnels de la

musique jouent parfaitement filmés sous huit angles, avec des

incrustations d'images rigolotes, des écrans dans l'écran et un montage

extrêmement rythmé. Par ailleurs, dans les premiers épisodes, en

l'absence de matériel adéquat, la voix paraît captée de façon un peu

lointaine, il faut clairement pousser le potentiomètre par rapport aux

autres vidéos de la plate-forme. (Mais je passe quelques heures à

enregistrer ça, vous pouvez bien, si le contenu vous intéresse,

augmenter un peu le volume, ce n'est pas un drame. Simplement ça ne

s'adressera qu'à un petit contingent, aucun spectateur externe ne sera

attiré par la forme, clairement. Même si, croyez-le ou non, des non

mélomanes que je ne connais pas regardent et semble-t-il apprécient !

Leur intrépidité m'impressionne.)

Surtout, je pense que ce format, même sous sa forme rudimentaire

actuelle, conserve plusieurs atouts.

1) Il n'existait pas, à ma connaissance, de proposition vidéo un peu

précise et longue sur la

structure musicale de Pelléas.

Les ouvrages qui l'abordent le font, par une contrainte évidente de

place, de façon très ponctuelle et fragmentaire, en isolant quelques

exemples frappants pour illustrer leur propos : aucune étude sur toute

la longueur de l'œuvre, mesure après mesure, n'a été publiée, pour ce

que j'ai pu en voir. Par ailleurs, lorsque ces questions sont abordées,

c'est souvent de façon assez technique, sous-entendant une connaissance

préalable de la théorie musicale.

Mon projet était donc de proposer une approche aussi

exhaustive

que possible, qui commente l'intégralité de la partition et non

seulement des moments significatifs, afin de bien prendre la mesure de

la dimension structurante et de la récurrence des motifs ; et cela tout

en explicitant à chaque fois les événements dans un langage vulgarisé,

accessible même sans lire la musique. (C'est toujours un défi pour

l'harmonie, sujet autoréférentiel s'il en est, mais pas impossible en

expliquant la fonction « mécanique » ou expressive des couleurs et

attractions.)

J'ai ainsi tâché de tenir un double objectif qui, à mon sens, peut être

fécond : d'une part être aussi complet et minutieux que je le puis, en

relevant chaque occurrence que je peux rencontrer. Le format feuilleton

le permet bien, surtout que les titres et descriptions peuvent orienter

les curieux qui seraient intéressés par une parenté, un aspect en

particulier. D'autre part rendre la série accessible à tout mélomane

qui aurait simplement entendu l'œuvre,

sans connaissances préalables,

y compris solfégiques.

2) Le format vidéo permet

un déroulé très progressif et précis

de la pensée musicale : on peut reprendre plusieurs fois le même motif,

le faire tourner, le décomposer. Ce n'est pas infaisable du tout en

notule, mais la longueur extrême du découpage en fragments et de la

mise en forme limite mécaniquement l'explication, la reformulation.

Sous forme de notule, la série sur le

Freischütz aurait pris au

moins une centaine d'heures de travail (et je pense davantage), assez

fastidieuse de surcroît (planifier tous les extraits, les enregistrer,

faire de même avec les partitions à mettre en regard, tout organiser et

mettre en page...).

Le plus probable est que

j'y aurais finalement renoncé – près

d'un an après avoir conçu le projet, alors que j'avais relevé toutes

les références que je voulais mettre en évidence, je n'avais toujours

pas achevé la simple récolte d'extraits sonores, encore moins des

fragments de partitions, et rien de la rédaction. Dans le meilleur des

cas, vous auriez eu une notule de ce genre tous les deux ans, au lieu

d'avoir tout de suite, ici, deux séries ambitieuses intégralement

disponibles en l'espace de quelques mois.

3) Le fait de

jouer soi-même les extraits permet de ne pas

dépendre des prises de son (à l'orchestre, on n'entend pas toujours

bien les parties intermédiaires), de

posséder les droits des

extraits (la notule n'est pas dépendante d'une potentielle

réclamation), et surtout de pouvoir

détailler des éléments en

les isolant (telle mélodie cachée dans l'ensemble, comme le thème de la

forêt lointaine dans

Pelléas, souvent indiscernable

lorsqu'il se mêle à d'autres accords). Ce peut être utile pour rendre

accessible

l'explication harmonique, par exemple : si on ne le

sort pas de son contexte immédiat et touffu, seuls ceux qui savent déjà

pourront comprendre.

Par ailleurs, je trouve l'aspect « conversation autour d'un piano »

plus convivial qu'une simple « conférence », surtout avec ce format

rudimentaire en plan fixe. C'est un peu d'animation. (Et je trouve très

sympathique, comme pour la série

Musique en Ukraine, le côté artisanal de tout

faire : recherche, textes, exécution musicale, captation, montage.

L'impression de dorloter mon lectorat / spectatorat.)

B. Réception

Je suis impressionné de constater des

statistiques

confidentielles mais régulières, avec un petit noyau de passionnés qui

suivent tout. C'est plus que je n'en espérais – je comptais simplement

le déposer là, si jamais quelqu'un était intéressé, moi ça m'amuse à

produire et j'avais, pour

Pelléas, de toute façon prévu d'en

explorer la structure pour mon usage personnel avec ou sans notule ! –,

quelques dizaines pour chaque vidéo, et des retours, des commentaires

positifs, même quelques purulents qui attendent chaque nouvel épisode.

Et j'imagine que les statistiques gonfleront un peu au fil des mois,

puisque j'ai beaucoup publié (et peu annoncé) ; tout le monde ne peut

pas suivre le rythme, et tout le monde ne regardera pas tous les

épisodes.

J'ai aussi essayé, comme produit d'appel, les

shorts.

L'idée était de profiter de l'algorithme de YouTube (je ne me suis pas

épuisé à dupliquer sur d'autres plates-formes, l'objectif n'est pas de

faire

des vues, et j'imagine que ce sera plutôt regardé par une fraction

de ceux qui ont déjà l'habitude de lire le site) pour attirer quelques

curieux supplémentaires. Ce ne sont que des fragments d'une minute,

très faciles à produire (il suffit de sélectionner le passage dans la

vidéo d'origine et hop, le

short est créé), pas du tout montés,

donc pas réellement des raisonnements complets, juste des instantanés

(que je prends très peu de temps à sélectionner, donc un peu

arbitraires).

Quelle ne fut pas ma surprise en constatant les chiffres hallucinants

de leur visionnage : souvent plus de 1000 ou 1500, et même l'un d'eux

(pas spécialement le plus spectaculaire ou intéressant) à plus de 6000

spectateurs. Absurde.

J'imagine que l'algorithme refourgue ça aux gens qui regardent de la

musique pour piano, ça doit entrer dans une case où ils manquent

d'offre… Ça n'a d'ailleurs pas vraiment d'effet sur la chaîne (vues,

abonnements sur les autres vidéos), mais c'est assez déconcertant, un

peu comme les fausses musiques ou les chansons interprétées par des

avatars qui submergent les plates-formes de musique et de vidéo – je

doute que ça touche vraiment son public, même s'il y a en effet des

likes et des réactions positives

(que je ne m'explique pas trop).

En somme, il existe un public, même si moins vaste (pour ceux

réellement intéressés) que pour les notules, et cela me permet d'opérer

un travail de documentation parallèle à ce qui est fait à l'écrit sur

le site, avec un effort de production et une

chronophagicité

bien moindres. La possibilité de communiquer sans effort sur des sujets

que je tiens par-devers moi depuis des années, impressionné par

l'énergie nécessaire pour sa présentation et sa rédaction, rend même la

facilité de ce nouveau format un peu grisante !

C. Productions futures

À présent que la série

Freischütz est achevée, avec quoi faire

alterner la série

Pelléas ?

Pour situer : l'idée est plutôt de ne pas refaire des notules

existantes – moins stimulant pour moi, et vu que les vidéos font

beaucoup moins de lectures que les notules, pas sûr que ce soit une

contribution essentielle –, et de privilégier les sujets où la

plus-value de jouer des extraits en direct est la plus évidente. Donc

pas de commentaires discographiques, par exemple. (Pour ce format,

j'aimerais plutôt le faire avec des amis, ce pourrait être sympathique,

je pose ça là, n'hésitez pas à me signaler si vous êtes tentés, par

exemple les dernières trouvailles discographiques, nouveautés ou non,

ou conseiller des découvertes par thème…)

Je m'interroge.

¶

La suite des leitmotive ? Je ne voudrais pas faire que cela

sur la chaîne, mais il y a encore quelques beaux candidats. J'aurais

beaucoup aimé faire

Arabella de Richard Strauss, peut-être

l'exemple le plus vertigineux que je connaisse en

la matière ; mais je crains de tomber exactement dans un creux entre

deux formats : peu de monde connaît déjà suffisamment l'œuvre pour

disposer d'un public minimal, et ce n'est pas non plus une découverte

d'œuvre qui pourrait attirer un autre type de curieux.

Tosca de Puccini paraît un candidat plus

fructueux : tous les amateurs d'opéra le connaissent, et on l'écoute

rarement en soulignant cet angle (pourtant il y a là aussi

des motifs partout, même si les concaténations et

mutations y sont assez peu spectaculaires par rapport à nos précédents

exemples francogermaniques). C'est par ailleurs très agréable à jouer

et il y a de jolies choses à dire.

Dernière possibilité,

L'Aigle de Jean Nouguès, un inédit qui

n'a pas vocation dans une telle série à être joué en entier, mais dont

je pourrais détailler des extraits significatifs :

variations &

fugato sur la Chanson de l'Oignon, empilement de chants

révolutionnaires, consulaires & impériaux qui constituent,

retravaillés, l'essentiel de la matière musicale de l'opéra ! – La

Carmagnole, Ah ça ira, Nous n'irons plus au bois, Il était un petit

homme tout habillé de gris, Veillons au salut de l'Empire, Marche

consulaire de Marengo, Le Chant du Départ, La Marseillaise… J'en ai

déjà capté deux épisodes, je trouve cette musique vraiment incroyable ;

mais je ne suis pas certain que ce type de travail de détail sur un

inédit puisse réellement toucher son public. Je suis curieux des

retours, je publierai probablement ça avant la fin de la série

Freischütz,

afin de recueillir des retours et des statistiques. Dans ce même

esprit, il y a

La Glaneuse

de Félix Fourdrain, un

drame naturaliste particulièrement intense et inspiré, mais pour

profiter des motifs, il faudrait tout jouer, et on retomberait un peu

dans l'esprit des « déchiffrages filmés », dont il reste un peu

difficile de s'emparer, je trouve – j'adore faire ça, mais je ne pense

pas que ce soit ce qui apporte le plus aux visionneurs.

¶

Une autre grande série thématique ? Par exemple la suite de

la

série ukrainienne. (Mais ce sera davantage

enregistrer des pièces de musique avec du contexte et moins du

commentaire de détail.) J'ai quelques bijoux inédits de

Bortniansky

et d'

Akimenko

sous le coude, par exemple. Et je serais ravi de parler de

Mosolov,

Roslavets, Ornstein…

Ou bien une série sur

les chants

de la Révolution et leur usage musical, sans doute pas mal à

chercher et à montrer, et accessible à un vaste public ! À

étendre peut-être à l'exploration du

style révolutionnaire.

Problème : beaucoup d'œuvres ne sont pas aisément disponibles en

partition par mes réseaux habituels. Pourquoi pas sous forme assez

courte : je donne un peu de contexte sur le compositeur (et

éventuellement les enjeux de son attribution nationale), je joue une

pièce, je souligne quelques-unes de ses caractéristiques intéressantes.

¶ Des

inédits décortiqués, quelque chose d'équidistant entre

mes déchiffrages filmés et l'approche minutieuse de

Pelléas :

vraiment donner la becquée au public pour pouvoir s'approprier

une œuvre inconnue. C'est que j'ai été

bouleversé par

Le vieil Aigle de Raoul Gunsbourg à chaque lecture,

combinaison d'un livret simple mais bouleversant, et d'une musique

intelligente qui va droit au but et touche juste à chaque fois. Mais

idéalement, il me faudrait le concours, sinon de chanteurs, de

récitants. (Et bosser quelques passages périlleux, ça se lit à vue sans

effort et sans chausse-trappe la plupart du temps, mais il y a des

marines assez virtuoses à des moments critiques qu'on ne peut pas

affaiblir sans diminuer l'œuvre elle-même.)

Vercingétorix de Félix Fourdrain pourrait aussi intéresser

un public assez vaste, j'avais commencé à en diffuser le déchiffrage

avec des commentaires (1,2), parmi les premières vidéo de déchiffrage

de la chaîne. Et cela dépasse la musique (

leitmotive également,

couleurs harmoniques, etc.), puisque cela entre évidemment en résonance

avec nos interrogations actuelles sur les évolutions et l'usage du

roman

national.

Plus simple à réaliser, car plus court (et déjà un peu travaillé), une

version vidéo et commentée de la

Symphonie

de la Tour Eiffel d'Adolphe David, mon étrange

trouvaille d'il y a deux ans.

¶ Ou encore (et cela adviendra sûrement à un moment ou un autre),

des

épisodes isolés, sur des remarques précises. Là tout de suite, je

pense à des choses aussi disparates que des trouvailles dans des

inédits ou des détails d'architubes. D'une part,

représentation d'une troublante

justesse des viols de guerre à la fin de l'acte II d'Ivan le Terrible de Raoul

Gunsbourg – qui fut médecin de guerre du côté russe

contre les Turcs, et même un

contributeur actif à la victoire de Nikopol.

D'autre part, les détails qui répondent à

la question Pourquoi

Mozart est-il aussi génial ?,

les

mutation du motif pointé

initial dans le mouvement lent de la

Quatrième Symphonie de Beethoven

(avec un solo de timbale à peu près totalement inédit, je crois, hors

concertos et roulements),

l'usage

des modulations pour varier les éclairages et les émotions

dans Die Winterreise de Schubert…

Donc différents degrés de découverte un peu inédite ou au contraire de

vulgarisation.

Bien sûr, s'il y a des avis et des souhaits dans cette liste ou hors

liste, je prends note ! Vu le faible nombre de personnes concernées,

deux ou trois demandes convergentes peuvent valoir commande. Pour

l'heure, la principale suggestion convergente, de plusieurs regardeurs,

portait sur un

décorticage de Wozzeck de Berg sur le modèle de

Pelléas

– mais j'ai poliment décliné pour l'instant, cette musique m'affecte

tellement violemment que si je mets le nez dedans au quotidien, cela va

littéralement

ruiner ma vie.

D. Le contenu

Cette notule a été longue à paraître parce que je ne souhaitais pas me

contenter d'une autopromotion satisfaite, l'idée est tout de même de

fournir un peu de contenu informatif.

Par conséquent, à présent qu'on a réalisé le petit tour d'horizon du

principe (et des prochains thèmes), comme je ne voudrais pas avoir

l'air de dépouiller le site en renvoyant simplement aux contenus vidéo,

je vous propose ici une petite

table

des matières. Ainsi vous pourrez retrouver, même sans regarder

les vidéos, les contenus des investigations et les moments où chercher

dans la partition. (C'est tout de même plus facile en regardant,

évidemment.)

Dans les deux séries, ce sont des vidéos de 20 à 40 minutes : dans

l'idée d'être assez long pour pouvoir développer le propos, mais assez

bref pour rendre l'ingestion en une seule fois indolore.

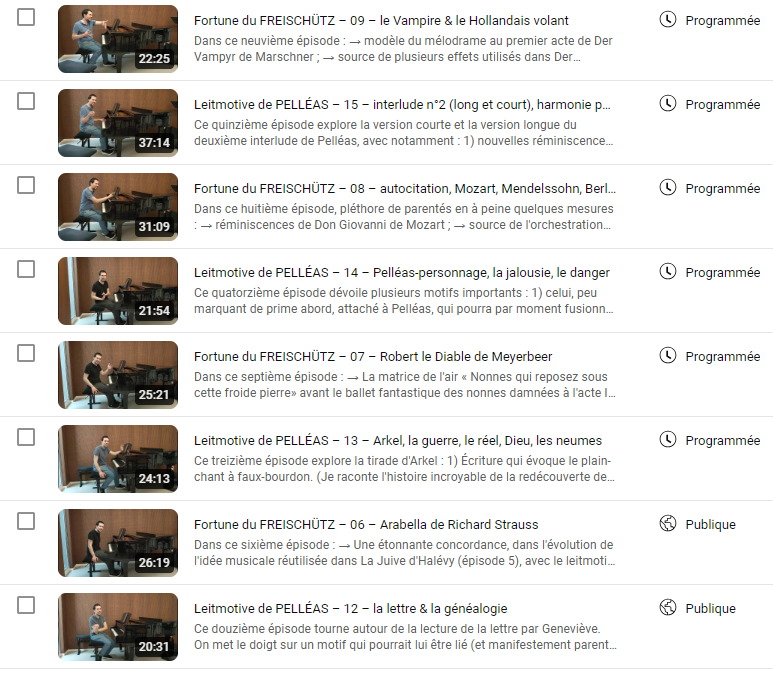

Série Leitmotive de Pelléas

Publication :

Tous les samedis.

Présentation :

« Série consacrée à la structure en

leitmotive – très dense, davantage encore que dans le

Ring selon les scènes ! – de

Pelléas & Mélisande de Debussy.

»

Et cela va à l'encontre de ce que l'on entend le plus souvent sur

Debussy (coucou

Pierrot), peut-être pour avoir pris

trop au sérieux les propres déclarations du compositeur.

La

playlist leitmotive

pour retrouver toutes les vidéos.

Les

notules autour de l'œuvre – les dernières abordent

précisément

cette question.

Épisodes :

0. Le

pilote : 1h45 d'investigations motiviques dans le grand duo

de l'acte III de

Die

Walküre de Wagner.

1. « Allemonde ou la forêt lointaine ?

». Dans ce premier épisode, apparition d'un premier motif

(Allemonde ? la forêt ? les temps lointains et mystérieux

?). Opposition (stylistique, mais aussi modale) au motif de Golaud.

2. « Golaud et les destructions de la

gamme par tons ». Dans ce deuxième épisode, apparition du motif

de Golaud. Ses composantes. La gamme par tons et ses conséquences

destructrices pour la tonalité.

3. « Motifs attachés à Mélisande ».

Dans ce troisième épisode, apparition du motif principal de Mélisande.

Mais ce n'est pas du tout celui qui la caractérise le plus souvent dans

cette première scène ! Plutôt ceux attachés au désir de Golaud

pour elle et au rejet de Mélisande envers lui (ou au passé de Mélisande

?).

4. « Entrée de Golaud (chasse,

première superposition…) ». Dans ce quatrième épisode, le rideau

est levé et Golaud prononce sa première réplique ! On observe

comment les deux premiers

leitmotive

de l'opéra (la forêt lointaine & Golaud) vont déjà se superposer.

5. « Comment délimiter les motifs ? »

Dans ce cinquième épisode, on se pose la question de la limite entre un

élément identique au motif (intervalle mélodique, rythme) et la

volontaire référence à ce motif par Debussy. Pas toujours facile.

Moment : fin de la première tirade de Golaud.

6. « Motifs du désir, du rejet, de la

couronne… et premières fusions ! » Dans ce sixième épisode, on

découvre le motif du désir de Golaud, celui du rejet de Mélisande,

celui de la couronne… et on observe déjà des mutations impressionnantes

où leurs caractéristiques respectives se mêlent.

Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « J'entends pleurer » à « Y

a-t-il longtemps que vous avez fui ? ».

7. « Le "vrai" motif Allemonde et...

Tosca ! ». Dans ce septième épisode, on explore le figuralisme

de la couronne, les mutations du motif de Mélisande, et on parle un peu

de

Boris Godounov et de

Tosca.

Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « Qu'est-ce qui brille ainsi au

fond de l'eau » à « Si, si, je les ferme la nuit ».

8. « Boris Godounov (et syncopes,

accompagnements, fusions...) ». Dans ce huitième épisode, on

observe la suite des fusions des motifs et des naissances de

nouveaux... et l'on explore la fameuse parenté avec

Boris Godounov de Moussorgski.

(Tout en annonçant celle entre le motif initial de la forêt et un

extrait mineur des

Huguenots

de Meyerbeer.)

Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « Pourquoi avez-vous l'air si

étonnée » à « Je n'en sais rien, je suis perdu aussi ».

9. « Rivalités de sopranes, procès,

duel, Huguenots, portraits de Mélisande ». Un neuvième épisode

assez dense : on regarde la citation (involontaire) des

Huguenots en examinant les

hypothèses de cette parenté, on rappelle la genèse de

Pelléas (le blanc-seing de

Maeterlinck et le procès perdu, la compétition entre les sopranos

Germaine Leblanc et Mary Garden, la question de la diction, la

provocation en duel, l'assassinat de la chatte de Maeterlinck…), et on

se pose aussi la question des interprétations possibles du personnage

de Mélisande (fillette, victime, coquette, vouivre ?). Tout en

poursuivant notre avancée chronologique sur les motifs.

Moment : acte I scène 1 « La nuit sera très noire et très froide »,

puis début de l'interlude entre les scènes 1 & 2.

10. « Sommeil de Brünnhilde et

hallucinations de Boris Godounov ». Dans ce dixième épisode, on

regarde la version longue du premier interlude, et on observe les

réminiscences de fragments du sommeil de Brünnhilde et des

hallucinations de Boris Godounov.

Moment : acte I, interlude entre les scènes 1 & 2.

11. « Apparition de Parsifal ». Ce

onzième épisode est l'occasion d'explorer de près la fameuse référence

à la marche qui ouvre et innerve la première

musique de transformation de

Parsifal : contrairement à ce que

suggèrent beaucoup de résumés de cette affaire, cette cellule est déjà

présente dans la version courte de l'interlude entre les deux premières

scènes de

Pelléas !

Mais elle est plus développée, et encore plus proche, dans sa version

longue, ce qui explique les remarques soulignant qu'un Debussy pressé

écrit du Wagner – rappelez-vous, Albert Carré, directeur de

l'Opéra-Comique, commande l'allongement des interludes, trop brefs pour

la machinerie de scène, mais seulement au moment les répétitions,

quelques semaines avant la première (et Debussy lui répond en substance

qu'il ne peut pas écrit de musique au kilomètre). C'est pourquoi on

retrouve dans les (incroyables) interludes longs beaucoup de matière

issue des différentes scènes de l'opéra, parfois sans lien direct avec

les scènes entre lesquelles elle se trouve (il faut y prendre garde

lorsqu'on feut faire l'exégèse du sens des motifs !

Comparaison des deux interludes en fin d'épisode.

Moment : interlude long (version définitive après répétitions de 1902)

et interlude court (version d'origine avant répétitions) entre les

scènes 1 & 2.

12. « La lettre & la généalogie ».

Ce douzième épisode tourne autour de la lecture de la lettre par

Geneviève. On met le doigt sur un motif qui pourrait lui être lié (et

manifestement parent du motif du « monde lointain » qui ouvre l'opéra),

on réentend quelques suggestions évoquant la forêt du début ou

Mélisande ; mais domine surtout la sobriété, qui accentue cette

impression de hiératisme propre à ce Moyen Âge de fantaisie.

On pose aussi la question de la généalogie. Geneviève est-elle la mère

de Golaud & Pelléas ? Est-elle la fille d'Arkel ou issue de

l'alliance avec une famille extérieure ?

Moment : I,2. Lecture de la lettre.

13. « Arkel, la guerre, le réel, Dieu,

les neumes ». (Parution le samedi 5 juillet.) Ce treizième

épisode explore la tirade d'Arkel :

a) Écriture qui évoque le plain-chant à

faux-bourdon. Je raconte à cette occasion l'histoire incroyable de la

redécouverte des neumes grégoriens par Félix Danjou, et l'engouement

qui s'ensuivit, ainsi que les rivalités dans les églises. Cf.

cette notule.

b) Éléments de réalité (ici, la guerre) qui affleurent dans l'univers

éthéré de

Pelléas. Cf.

cette notule.

3) La place de Dieu dans

Pelléas.

Cf.

cette notule.

Moment : I,2. Tirade d'Arkel entre la lettre et la première entrée de

Pelléas.

14. « Pelléas-personnage, la jalousie,

le danger ». (Parution le samedi 12 juillet.) Ce quatorzième

épisode dévoile plusieurs motifs importants :

a) celui, peu marquant de prime abord,

attaché à Pelléas, qui pourra par moment fusionner avec d'autres

(Mélisande, évidemment !) ;

b) celui lié à la jalousie et aux tentations de violence de Golaud (ces

octaves ascendantes) ;

c) une couleur spécifique liée au danger (au destin ?) en plusieurs

endroits.

Moment : I,2. Entrée de Pelléas.

15. « Interlude n°2 (long et court),

harmonie parsifalienne, retour du désir ». (Parution le samedi

19 juillet.) Ce quinzième épisode explore la version courte et la

version longue du deuxième interlude de Pelléas, avec notamment :

a) nouvelles réminiscences

parsifaliennes (harmoniques notamment) ;

b) retour du motif du désir, intégré et retravaillé.

Moment : interlude entre les scènes I,2 (la lettre) et I,3 (le navire).

16. « Sombre ou clair ? ».

(Parution le samedi 26 juillet.) Ce seizième épisode se concentre sur

le contraste obscurité / lumière, et la nature de motifs

d'accompagnement, qui s'oppose à la réutilisation de motifs récurrents

:

a) formule simple et répétitive pendant

l'évocation des jardins « où ne pénètre jamais le soleil » ;

b) motif de Pelléas qui intervient au moment où il est question de la

clarté, avant même que le bruit de ses pas ne soit évoqué ;

c) poussée harmonique et illumination d'accords « purs » de trois sons

(procédé pour figurer la lumière ?).

Moment : début de la scène I,3, « Devant le château ».

17. « Les marins : Golaud ou la mer ?

». (Parution le samedi 2 août.) Ce dix-septième épisode

s'esbaudit de l'ambiguïté, dans toute la scène du navire qui sort du

port, du motif de Golaud – qui paraît aussi un motif de la mer :

a) omniprésence du motif de Golaud ;

désigne-t-il Golaud qui a conduit Mélisande en bateau depuis le pays

lointain de la première scène ? le voyage (pour cette même

raison) ? le danger en général (la mer déchaînée d'une part, la

colère de Golaud d'autre part, puisqu'on sait que Mélisande a aimé

Pelléas au premier regard) ? ou faut-il, comme certains érudits,

le considérer comme un motif à plusieurs sens, pouvant aussi bien

désigner Golaud que la mer (je ne suis pas convaincu, mais des gens

sérieux l'ont écrit) ;

b) contraste de formules ténébreuses (« il y a encore une brume sur la

mer »), avec ces accords dans le grave prodigues en quintes directes,

et des motifs lumineux (« le navire est dans la lumière », avec ses

triolets pépiants), qui ne constituent pas nécessairement des motifs

récurrents (à surveiller pour la suite) ;

3) superposition du choeur des martins, des motifs de Mélisande, de

Golaud, et de la formule d'accompagnement du début de la scène, tout

cela simultanément avec des répliques de personnages.

Moment : scène I,3, "Devant le

château", observation du port et choeur des marins hors-scène.

18. « II,1 : motifs aquatiques,

Pelléas qui affleure, Fiodor Godunov... ». (Parution le samedi

9 août.) Ce dix-huitième épisode suit l'apparition des premiers motifs

de l'acte II :

a) Pelléas, qui ouvre la scène à la

flûte solo et glisse ensuite en plusieurs instances ;

b) liquidités aquatiques sur plusieurs motifs (pas nécessairement

récurrents) ;

c) les accords d'Allemonde / d'Arkel / du destin, pour la « fontaine

miraculeuse » ;

d) le motif de l'eau silencieuse, avec ses acciaccatures, qui impose à

chaque fois une rupture harmonique très soudaine ;

e) une parenté étonnante entre le motif liquide de l'eau (les petites

volutes descendantes) et la scène où Fiodor, fils de Boris Godounov,

étudie la géographique (chez Moussorgski, donc).

Moment : scène II,1 « Une fontaine dans le parc », début.

19. « L'arbitraire de l'harmonie

coloriste, dialogues avec Ernest Guiraud ». (Parution le samedi

16 août.) Ce dix-neuvième épisode poursuit l'exploration du matériau du

premier tableau de l'acte II. On s'y attarde, autour du motif de l'eau

étale et silencieuse, sur le caractère coloriste plutôt que fonctionnel

d'une partie des enchaînements d'accords chez Debussy. (À travers

notamment ses conversations avec son maître Ernest Guiraud, le

compositeur des récitatifs de Carmen et des Contes d'Hoffmann,

dépositaire d'un langage plutôt conservateur – telles que notées par

Maurice Emmanuel, camarade et ami de Debussy.)

Moment : II,1 (suite).

20. « Souvenir de la rencontre,

l'anneau & les symboles ». (Parution le samedi 23 août.)

Ce vingtième épisode aborde la conversation sur la rencontre de

Mélisande avec son futur mari, sur un soubassement obstiné de fragments

du motif-de-Golaud. On y rencontre le motif de l'anneau, on se pose la

question sur son importance symbolique, encore plus évidente dans le

tableau suivant, où Golaud semble comprendre que, dans un drame

symboliste, l'objet a autant de valeur que la chose même – et que

perdre l'anneau, c'est perdre le lien, perdre son empire sur sa femme. [Un

forum entier est dédié à cette question.]

On s'intéresse aussi aux motifs aquatiques, pas forcément transversaux

dans l'opéra (donc pas toujours des

leitmotive),

qui parcourent toute la scène.

Moment : II,1. Le souvenir de la rencontre avec Golaud et la perte de

l'anneau.

Vous pouvez aussi aller lire les

notules autour de l'œuvre – les dernières abordent

précisément

cette question.

Je dois enregistrer demain les épisodes 21 (comparaison des interludes

entre II,1 et II,2, la version longue est vraiment plus généreuse et

étrange) et 22 (début de II,2, la blessure de Golaud). L'aventure se

poursuit !

--

Série Fortune du Freischütz

Publication :

Tous les mercredis.

Présentation :

« Le principe de cette série ? Explorer les influences

considérables

de la scène de la Gorge du Loup sur les compositeurs du XIXe siècle –

jusqu'à la fin du siècle et même jusqu'en Russie ! »

La série est désormais achevée, 16 épisodes qui seront diffusés jusqu'à

mi-septembre ; vous pouvez en retrouver la

playlist ici.

En jouant une poignée de fois, pour mon édification personnelle,

la scène de la Gorge du Loup – il y

a un an environ – j'ai été frappé par le nombre de

correspondances qui s'imposaient

dans mon esprit : Mendelssohn, Marschner et Wagner, en bonne logique,

mais aussi Schubert, Meyerbeer, Halévy, Berlioz et même Tchaïkovski

! C'est ainsi que m'est venu l'envie de faire remarquer la

densité de cette scène en matériau, à peu près inédit à l'époque de la

création, qui est ensuite devenu le langage commun à toute l'Europe

symphonique !

L'autocitation, aussi, à ce

degré, c'est peut-être une première ; et cela ouvre la voie ensuite aux

versions altérées de ce genre de répétitions – les

leitmotive. Les plus frappants

éléments précurseurs que je connaisse autrement se trouvent dans les

Huguenots, très ponctuellement (et

15 ans plus tard !).

Épisodes :

1. «

Trémolos, orchestration, chromatismes ». Dans ce premier

épisode :

→ La clausule joyeuse (mais plagale) du

tableau précédent.

→ Explication de la question du référentiel musical (« la tonalité pour

les nuls »).

→ L'usage dramatique du trémolo depuis Gluck.

→ Différences pratiques et esthétiques entre le trémolo de cordes et

celui au piano.

→ Les choix d'orchestration. L'histoire du trombone dans l'orchestre

classique (à l'Opéra).

→ Le principe du chromatisme.

Moment : fin du premier tableau de l'acte II et début de la Gorge du

Loup.

2. « Les portails de téléportation (ou quintes diminuées) ». Dans

ce deuxième épisode :

→ L'usage (préexistant mais très

développé dans le Freischütz) des accords de quinte diminuée. Je tâche

d'expliquer, sans avoir besoin de préalables solfégiques particuliers,

ce que cette astuce permet : couleur sombre, effet de tension,

téléportation possible dans beaucoup d'autres référentiels…

→ Les cris de chanteurs hors scène, avec rappel de l'histoire du chant

choral hors scène et de la transgression, ici spectaculaire, des

tessitures.

→ Dichotomie majeur / mineur.

Moment : Chœur hors scène qui parle du lait, de la lune et du sang sur

la toile d'araignée.

3. « Fantastique, paternités musicales & autres contraintes, opéra

allemand ». Ce troisième épisode pose quelques grandes

questions générales sur la musique :

→ Le fantastique à l'opéra. Influence

du Freischütz en Europe. (De

façon générale et très peu érudite.)

→ Comment déterminer la paternité musicale d'une invention sonore

? Les précautions à prendre.

→ Contraintes intrinsèques de la grammaire musicale : faute de référent

concret (la musique ne décrit rien), les possibilités de rupture sont

limitées sans perdre totalement le lien avec les émotions du public.

→ Rapide rappel de l'histoire de l'opéra allemand.

Moment : Chœur hors scène qui parle du lait de la lune et du sang sur

la toile d'araignée. (Je joue très peu de musique dans cet épisode.)

4. « Influences sur La Walkyrie & Dalibor (Smetana), le mélodrame musical ».

Dans ce quatrième épisode :

→ Le mélodrame à l'opéra : dispositif

musical de type voix parlée + accompagnement musical. Ses contraintes.

(Où je parle même du Théâtre de l'Odéon…)

→ Chœur de spectres qui sert de matrice au chœur du public au procès de

Dalibor, chez Smetana.

→ Accords de tension et ponctuations de timbales dont procèdent

manifestement l'Annonce de la mort (

Todverkündigung)

dans

Die Walküre de

l'horrible Richard Wagner.

Moment : Chœur hors scène qui parle du lait de la lune et du sang sur

la toile d'araignée. Invocation de Samiel (le chasseur maudit et

démoneau local) par le méchant Kaspar. Apparition de Samiel.

5. « Matrice de La Juive, de Don Carlos ; refontes de Castil-Blaze, Berlioz… ». Dans

ce cinquième épisode :

→ Le motif de l'invocation de Samiel

par Kaspar se retrouve comme intermède de l'air le plus célèbre de La Juive d'Halévy (14 ans plus

tard).

→ Apparition d'accompagnement / transition en accélération, comme on en

trouve dans « Toi qui sus le néant » / « Tu che le vanità » de Don Carlos de Verdi.

→ Succès européen du Freischütz, et notamment les adaptations

françaises – le Robin des Bois de Castil-Blaze, la version avec

récitatifs de Berlioz, ou encore Durdilly, le pote de Gounod.

Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur

Terre.

6. « Arabella de Richard Strauss ». Dans ce

sixième épisode :

→ Une étonnante concordance, dans

l'évolution de l'idée musicale réutilisée dans La Juive d'Halévy (épisode 5), avec

le leitmotiv le plus central dans Arabella

de Richard Strauss.

Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur

Terre.

7. « Robert le Diable de Meyerbeer ». (Parution

programmée le mercredi 9 juillet.) Dans ce septième épisode :

→ La matrice de l'air « Nonnes qui

reposez sous cette froide pierre» avant le ballet fantastique des

nonnes damnées à l'acte III de Robert

le Diable de Meyerbeer.

→ Les leitmotive, dont l'embryon apparaît chez Weber puis Meyerbeer.

Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur

Terre.

8. « Autocitation, Mozart,

Mendelssohn, Berlioz, Tchaïkovski ». (Parution programmée le

mercredi 16 juillet.) Dans ce huitième épisode, pléthore de parentés en

à peine quelques mesures :

→ réminiscences de Don Giovanni de Mozart ;

→ source de l'orchestration des bois chez Mendelssohn (A Midsummer Night's Dream) et

Tchaïkovski (Roméo & Juliette)

;

→ source de l'imaginaire de la cavalcade dans La Damnation de Faust de Berlioz ;

→ à nouveau Meyerbeer ;

→ autocitation et naissance du leitmotiv.

Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur

Terre.

9. « Le Vampire & le Hollandais

volant ». (Parution programmée le mercredi 23 juillet.) Dans ce

neuvième épisode :

→ modèle du mélodrame au premier acte

de Der Vampyr de Marschner ;

→ source de plusieurs effets utilisés dans Der fliegende Holländer de Wagner

;

→ usage du cor.

Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur

Terre.

10. « Autocitations & Vaisseau

fantôme ». (Parution programmée le mercredi 30 juillet.) Dans ce

dixième épisode :

→ autocitation du motif de la dérision de Kaspar et de celui de la

scène de dérision du village qui ouvre l'opéra ;

→ trémolos et harmonies comparables à Der fliegende Holländer de

Wagner.

Moment : Max arrive en haut de la cascade qui domine la Gorge du Loup,

et hésite à rejoindre Kaspar.

11. « Auf dem Wasser zu singen (!)

& autocitations ». (Parution programmée le mercredi 6 août.)

Dans ce onzième épisode :

→ parenté avec le lied superstar de

Schubert ;

→ autocitation de l'air de Max ;

→ effets de circulation du matériau thématique dans l'Ouverture.

Moment : Max voit une image d'Agathe prête à se jeter dans la cascade,

et se décide à descendre dans la Gorge.

12. « Oiseaux de nuit berlioziens

& chromatisme huguenot ». (Parution programmée le mercredi

13 août.) Dans ce douzième épisode :

→ chromatisme dramatique simple, avec

l'exemple du grand duo du IV des Huguenots de Meyerbeer (« JE T'AIME

») ;

→ retour du motif de Samiel (parent du Destin et de l'Annonce de la

mort dans La Walkyrie de

Wagner) ;

→ disposition d'accords, rythmes et orchestration de l'évocation des

oiseaux de nuits, très similaire à celle de Berlioz dans sa Course à

l'Abîme de la Damnation de Faust.

Moment : fonte des première et deuxième balles.

13. « La jeune Fille & la

Mort, le Winterreise et… Armide de LULLY ». (Parution programmée le

mercredi 20 août.) Dans ce treizième épisode :

→ à nouveau, parentés frappantes avec

Schubert (avec quelques années d'avance de Weber, et donc

potentiellement d'influence) : la variation-climax du thème &

variations du Quatuor n°14 de Schubert (sur le second thème du lied Der Tod und das Mädchen), mais

aussi le Winterreise (en

particulier « Die Post », et potentiellement « Erstarrung ») ;

→ un clin d'œil à la Passacaille d'Armide

de LULLY.

Moment : Fonte des troisième, quatrième et cinquième balles.

14. « Sources littéraires &

création "dans le noir" ». (Parution programmée le mercredi 27

août.) Dans ce quatorzième épisode :

→ sources littéraires du livret de

Friedrich Kind (Gespensterbuch &

Hoffmann) ;

→ état initial du livret (duo liminaire entre Agathe et l'Ermite) ;

→ vedettes présentes dans la salle (Heine, Hoffmann, Mendelssohn !) ;

→ évolution de la commande (de Dresde à Berlin) et opinion de Weber.

15. « Chasseurs damnés, Vaisseau

fantôme, références déformées de l'Ouverture ». (Parution

programmée le mercredi 3 septembre.) Dans ce quinzième épisode :

→ motif des chasseurs damnés,

inspiration manifeste de celui des marins spectraux du Vaisseau fantôme ; → autoréférences

(altérées) avec l'air de Max et l'Ouverture. Exploration des

différences.

Moment : Fonte de la septième balle et début de l'orage final.

16. « Orage final : follets Nonnes

damnées, feu de Wotan, cabalette Vampyr ». (Parution programmée

le 10ercredi 3 septembre.) Dans ce seizième (et dernier) épisode :

→ l'orage final, finalement très

original et peu copié (les parentés sont plus diffuses que

précédemment) ;

→ feux follets du début du ballet des Nonnes damnées dans Robert le Diable de Meyerbeer ;

→ apparitions de Loge & enchantement du feu de Wotan pour le

sommeil de Brünnhilde ;

→ cabalette d'Aubry dans Der Vampyr de

Marschner ;

→ conclusion générale sur l'impact de cette scène dans l'imaginaire

musical européen.

Moment : Orage final. Fin de la série.

--

« Série

révolutionnaire » : usage de chants révolutionnaires, consulaires &

impériaux comme leitmotive

Parmi toute la liste des sujets possibles, j'avais très envie de

proposer au moins des fragments (je doute que davantage que quelques

épisodes puisse trouver un public de plus de deux personnes) de

L'Aigle de Jean Nouguès, un opéra

à la gloire de Napoléon, avec un livret lourdement hagiographique, mais

une musique d'un esprit incroyable : l'essentiel de la matière musicale

repose sur l'usage, la concaténation, la superposition, la mutation de

chants traditionnels ou patriotiques. Ah ça ira, La Carmagnole, Le

Chant du Départ, La Marseillaise, Marche consulaire de Marengo,

Veillons au salut de l'empire, Nous n'irons plus au bois, Il était un

petit homme tout habillé de

gris… Et bien sûr, au sommet, cet interlude orchestral en forme de

variations sur

J'aime l'oignon frit

à l'huile !

Épisode 1 – l'interlude de l'Oignon,

avant le tableau de Marengo.

Épisode 2 – début de l'opéra et

premières superpositions (quelquefois la seconde moitié du chant

se superpose sur lui-même !).

Pour l'instant, deux épisodes captés, que je diffuserai sans doute très

prochainement, afin de disposer d'un premier retour en commentaires ou

en statistiques et de décider de la prochaine série au long cours.

Tiennent la corde pour l'instant : les

leitmotive de

Tosca, l'usage des chants

révolutionnaires, la série ukrainienne. Mais qui sait ?

--

À bientôt pour de nouvelles aventures (écrites) !

Christie

Christie