mercredi 30 juillet 2008

Une saison en France : Ernest REYER - Salammbô

(Mise à jour du 23 septembre 2008 : en fin d'article, nous avons enregistré des extraits de l'oeuvre pour Carnets sur sol.)

L'Opéra de Marseille, dont on susurrait qu'il remettrait en scène Sigurd, dix-sept ans après sa précédente exécution (avec notamment Cécile Perrin et Jean-Philippe Lafont), propose finalement Salammbô !

Rien que pour nous faire mentir, naturellement, puisque nous avions pris le pari que cet opéra, pour diverses raisons que nous allons vous livrer, ne serait jamais remonté...

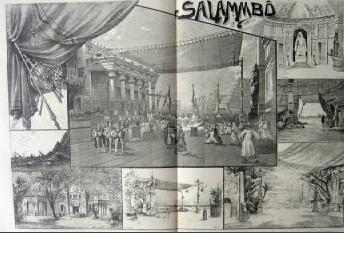

Gravures représentant plusieurs scènes de l'opéra.

Etat de la discographie

L'oeuvre est nettement moins fondamentale que Sigurd [1] - mais Sigurd a déjà été joué il n'y a pas si longtemps à Marseille (il y a dix-sept ans), et à Montpellier en 1993 et 1995. Tandis que de Salammbô, il n'existe à notre connaissance dans les trois quarts de siècle passés qu'un extrait du second air du rôle titre, par Germaine Martinelli, pas fabuleusement interprété, et peut-être même pas reporté sur CD.

Il n'en existe donc aucune intégrale enregistrée, ni officielle, ni officieuse.

--

Etat de la partition

Néanmoins, la réduction piano-chant se trouve aisément (et c'est une bonne nouvelle que le matériel d'orchestre existe toujours pour pouvoir remonter l'ouvrage [2]) chez les bouquinistes, et c'est par ce biais que CSS peut vous présenter l'ouvrage, suite à des lectures régulières de l'ensemble de l'oeuvre.

Il faut toutefois s'attendre, vu la durée réelle de l'oeuvre (trois heures minimum), à des coupures conséquentes à Marseille.

--

L'oeuvre

Salammbô, le dernier opéra de Reyer, est une fort belle oeuvre, moins raffinée cependant que Sigurd. On rencontrera quelques facilités orientalisantes dans la mélodie (des descentes sinueuses de gammes en octaves, qui lorgnent parfois vers des debussysmes qui devaient être dans l'air du temps), et harmoniquement, bien que moins efficace de Sigurd, la recherche en est comparable : très soigné et assez inventif pour de l'opéra français. On ne pâlit pas face au modèle modulant meyerbeerien ; en particulier, on hérite d'un souci de sans cesse renouveler la poussée dramatique au moment où les phrases musicales pourraient retomber. On trouve même (ce qui n'est pas le cas de Meyerbeer, époque oblige) un certain nombre d'accords enrichis (certes avec mesure) ou d'anticipations qui créent de petites tensions pas très audacieuses, mais sensibles. A l'inverse, certaines pages sont remplies par un seul accord parfait arpégé, ce qui ressemble parfois à du remplissage, tout en suivant d'un peu loin les recettes de Sigurd.

Le livret d'après le roman de Flaubert est dû à Camille du Locle, également colibrettiste de Sigurd (d'apèrs le Nibelungenlied) et du Don Carlos de Verdi (d'après Schiller).

Reyer s'est toujours plongé dans des atmosphères lointaines, témoin :

- Le Sélam, ode symphonique sur un texte de Théophile Gautier (1850) ;

- Sacountala, ballet ;

- La Statue, également dans un environnement oriental (malgré le frontispice très 'chevalier chrétien' de l'édition destinée aux familles), qui semble à la lecture assez schématique et faible, essentiellement centré autour de son vaste ballet (1861) ;

- Erostrate, dont la partition est introuvable, car pas diffusée au grand public en raison de son échec immédiat, ce qui pique notre curiosité vu la réalisation très intéressante de ses deux opéras suivants, Sigurd et Salammbô...

- Sigurd, dans l'atmosphère épique du Nord sauvage ;

- Salammbô, dans une antiquité qui sonne assez arabisée à l'oreille contemporaine.

Malgré quelques tournures orientales attendues, Salammbô séduit par son sens incontestable du climat et par ses péripéties très esthétisées. Un opéra qui, sans être majeur, dispose de toutes les qualités pour toucher. On dépasse largement la qualité et l'intérêt de certains Massenet souvent joués comme Manon ou Don Quichotte.

--

L'impossible résurrection

Nous prédisions cependant, malgré les séductions d'une pièce d'après Flaubert sur l'imaginaire d'un programmateur et des spectateurs ; malgré l'orientalisme plaisant, malgré la qualité de la partition, malgré le souffle de certaines scènes ; nous prédisions en effet que Salammbô ne serait jamais remontée.

Pourquoi ?

C'est très simple :

Notes

[1] Voir notre série autour du Sigurd de Reyer.

[2] Le matériel d'orchestre, pour les pièces qui ne sont pas des standards, est loué aux orchestres. Seul l'éditeur dispose d'une copie, et par voie de conséquence, pour les oeuvres rares qui n'ont pas besoin d'être présentes en plusieurs exemplaires, si le grenier brûle, est inondé ou si les rongeurs connaissent un petit surcroît d'activité musicophage, l'orchestration peut être perdue sans retour (si jamais les manuscrits ne sont pas bien rangés dans une bibliothèque...).

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Opéra romantique français et Grand Opéra - Disques et représentations - Oeuvres - Opéra, opéras - Sigurd d'Ernest Reyer a suscité :

silenzio :: sans ricochet :: 8853 indiscrets