Clavecin, épinette, virginal et clavicorde

Par DavidLeMarrec, samedi 9 janvier 2010 à :: Pédagogique :: #1447 :: rss

On l'avait promis au moment de luthiner, voici l'épisode autour des instruments à cordes pincées, autrement dit de la famille des clavecins.

Comme précédemment, un panorama relativement vaste, avec de nombreuses illustrations et vidéos pour se faire une idée précise de la nature de chaque instrument. Quelques informations aussi sur la facture, les contraintes, les modes de jeu. Et quelques sites pour continuer à aller conter virginette.

--

1. Une histoire

Le clavecin (ou clavessin) descend en réalité du psaltérion, une sorte de petit cymbalum médiéval et renaissant : des cordes en métal sont frappées par deux tiges métalliques tenues par l'instrumentiste. Le son en est assez ravissant, un tintement céleste.

Le clavecin naît de la mécanisation de ce système par l'usage d'un clavier. La touche fait lever puis baisser un bec (ou plectre) qui fait entrer en vibration la corde.

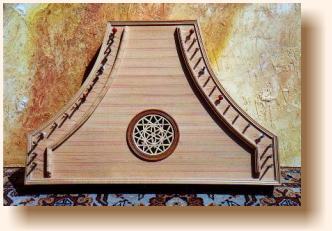

A droite, le micanon, une sorte de demi-psaltérion, non pas triangulaire (le psaltérion peut être comme ici un triangle étêté) mais en forme d'aile. Il peut en revanche être plus grand.

Les deux instruments sont des constructions de J.-C. Monzani.

Le psaltérion apparaît dans cette version de la Ciaconna de Rossi (qui a quelques parentés criantes avec certaines contemporaines, à croire que cette basse était le standard...), en particulier à partir de 0'55'' - c'est l'instrument posé sur un plan horizontal.

Le micanon n'est pas utilisé à ma connaissance à partir de la Renaissance. Son son est plus doux, plus translucide, plus proche de l'étoffe que le psaltérion - moins de caractère aussi.

Les premiers exemplaires de clavicymbalum (l'italien a d'ailleurs conservé le raccourci cembalo de clavicembalo pour désigner le clavecin) sont attestés dès le XIVe siècle. Le clavecin que nous connaissons connaît son apogée aux XVIIe et XVIIIe siècles, et il se répand à partir de la fin du XVe siècle. La facture a d'ailleurs très peu bougé en Italie durant ces trois siècles.

--

2. Le clavecin

C'est à la fois le nom générique que l'on donne à toute la famille des claviers à sautereaux (le sautereau est le mécanisme qui actionne le bec) et le nom d'un instrument précis.

C'est l'instrument que chacun connaît : son mécanisme est horizontal et se situe derrière le clavier, les cordes parallèles au sens des touches. Il ressemble à un piano à queue très frêle, si l'on veut.

Clavecin de type français (inspiré par ceux de la famille Blanchet) construit par la firme Bizzi, avec un superbe décor baroque. Leurs clavecins sont réputés pour tenir moyennement l'accord, et l'entrée de gamme ne sonne pas toujours très bien, mais leur site est une splendeur pour les yeux, n'hésitez pas à aller y faire un tour.

Le clavecin est aussi le seul de la famille que nous présentons à pouvoir disposer de deux claviers (ce qui explique certains doigtés parfois très serrés).

Clavecin à double clavier de type flamand, toujours une réalisation récente de Bizzi, inspirée par un Ruckers de 1638.

Inutile d'effectuer un point très complet sur la question de la facture, la Toile regorge d'informations, y compris de la part de facteurs amateurs très diserts.

;;La Chaconne - dite l'"Inconstante", en raison de son passage constant de ré majeur à ré mineur - de la Suite en ré mineur d'Elisabeth Jacquet de La Guerre, par Carole Cerasi.

Outre qu'il s'agit d'une pièce merveilleuse, on y entend très bien le son caractéristique du clavecin, ce métal doux, légèrement strident dans l'aigu, extrêmement chaleureux dans le grave. Et le jeu très ornementé qui lui sied.

--

3. L'épinette

L'épinette est le même instrument qu'un clavecin, mais ses cordes sont disposées en angle.

L'épinette italienne est bâtie sur un plan à 10 degrés (son meuble est en général pentagonal, d'aspect presque rectangulaire comme le virginal), tandis que l'épinette française utilise un angle à 25 degrés. Voilà qui est pour une fois bien rationnel. [En réalité, si on veut entrer dans le détail, la différence est un peu plus complexe, puisque la différence d'angle n'est pas innocente : l'épinette italienne dispose de deux chevalets vibrants, comme le virginal, là où l'épinette française n'en comporte qu'un seul, comme le clavecin... Sans parler bien sûr des différences notables de forme de la caisse et de disposition des cordes que cela engendre.]

L'instrument s'est développé en même temps que le clavecin (l'instrument le plus ancien qu'on ait aujourd'hui conservé est même une épinette et non un clavecin). Son nom provient très simplement de la forme du plectre qui actionne les cordes, en pointe.

On peut donc immédiatement reconnaître une épinette et son origine à la forme du meuble.

Epinette anglaise (de type italien) de 1570, ayant appartenu à la Cour anglaise. Meuble pentagonal presque rectangulaire.

L'absence de pieds ne signifie rien : sur ces instruments légers, les pieds sont simplement vissés au corps, on pouvait donc au choix les poser sur une table ou les mettre sur pieds. Ceci est valable pour tous les instruments présentés dans cette notule, y compris le clavicorde.

Epinette de type français (inspirée de Goujon, réalisée par Bizzi). On voit que le premier côté, du meuble, sur la droite, est assez long et nettement concave, c'est ce qui la distingue visuellement de l'épinette italienne.

Pas d'extrait sonore : les épinettes ne sont pas jouées en concert. Tous les modèles que l'on peut entendre sont donc des modèles neufs, et tous ceux que j'ai pu examiner ont un son dur que ne leur fait pas honneur, et qui est sans doute plus lié à des problèmes chez les facteurs de notre époque (qui en font un produit d'appel pour leur entrée de gamme, il prend peu de place) qu'aux caractéristiques techniques de l'instrument.

En tout cas, pas de comparaison honnête qui puisse permettre de trancher, même si la récurrence de cette sonorité dure finit par faire penser qu'elle dispose de quelque lien avec le type d'instrument lui-même.

Homonymie : L'épinette des Vosges est un petit instrument à cordes grattées, de forme allongée rectangulaire ou triangulaire, de la famille des cithares. Elle est à la fois grattée et très mélodique, avec un joli son aigrelet. Elle n'a pas de rapport avec l'épinette dont nous nous occupons ici. Si vous désirez néanmoins découvrir son son, voici par exemple une vidéo sympathique où l'on voit sa forme-type.

Les ouïes peuvent figurer diverses images, des feuilles d'arbre, etc.

--

4. Le virginal

Il en va de même pour le virginal. Le clavier est en effet situé à l'intérieur de la caisse rectangulaire, sur la gauche. Les cordes sont donc parallèles au clavier (et perpendiculaires au sens des touches). [Du moins en apparence, puisque les cordes ne sont pas parallèles entre elles pour diverses raisons mécaniques.] Sur certains modèles italiens, le clavier se trouve à l'extérieur de la caisse (ce sont d'ailleurs les modèles qui sonnent le mieux, peut-être parce que la table d'harmonie n'est pas entravée et que leur dimension est plus généreuse).

Une construction récente de Cornelis Bom : virginal de type italien.

La légende relie son nom de l'usage très apprécié qu'en faisaient les jeunes filles de bonne famille, et on répète à l'envi la petite histoire de la reine Elisabeth Ière (dite révérencieusement la reine vierge en une sympathique blague) dont le jeu ravissait les ambassadeurs.

La réalité est un peu plus prosaïque : il semblerait que l'ancien anglais virginall provienne plutôt du bas-latin virga ("bâton", "verge", le même étymon que pour "virgule"), du fait, ici encore, de l'usage de ces becs pointus pour pincer les cordes. Nous tenions à le préciser, car confondre la verge avec la virginité, c'est source de désordres sociaux graves, vous en conviendrez.

Le clavier en est court, puisque contrairement au clavecin et à l'épinette, il ne peut pas parcourir un flanc entier de la caisse (même s'il se trouve, il est vrai, dans le sens de la longueur). La vraie raison est surtout que son répertoire était celui du XVIe et du début du XVIIe siècle, donc avec un ambitus réduit.

Virginal anglais.

Comme la corde est pincée en son milieu et non à son départ comme le clavecin, le son en est plus rond, plus chaud, moins incisif pour les modèles italiens (avec le clavecin extérieur). Pour les modèles du Nord de l'Europe avec le clavier à l'intérieur de la caisse, et en particulier flamands, le son est nettement plus aigrelet, assez peu profond, légèrement acide - un petit côté jouet. Voir notre exemple de muselaar pour s'en faire une idée.

Le beau son rond et doux d'un virginal de type italien. Et encore, il ne s'agit que d'un Zuckermann, donc d'une facture moderne loin du caractère des originaux italiens du début du XVIIe siècle.

4.1. Variantes du virginal

4.1.1. Le muselaar

Variante flamande du virginal dont le clavier se situe au milieu ou à droite de la caisse. La différence d'angle créait une différence de timbre.

On entend bien le timbre légèrement acide, assez peu profond, des virginals* flamands et anglais. Excellente sonorité de cet exemplaire (le jeu de l'interprète est un peu moins assuré). Vous percevez aussi les bruits de sautereau, typiques des instruments de type clavecin, plus ou moins sensibles selon les modèles et la distance de captation.

* 'Virginals', à l'anglaise, ou bien 'virginaux' ? - la lexicographie est peu loquace à ce sujet...

4.1.2. L'ottavino

Il s'agit d'un virginal de taille deux fois inférieure qui sonne à l'octave supérieure. Dans certains cas, il s'agissait d'une petite épinette qui sonnait également plus aigu.

Exemple d'ottavino (ici inspiré du virginal italien).

--

5. Autres formes (désuètes) de clavecins

5.1. Clavicythérium

Au lieu d'actionner un cymbalum avec un clavier comme pour le clavecin, on actionne une cithare.

Conséquence : le mécanisme est vertical. L'instrument ne prend pas de place au sol et monte haut ; l'instrumentiste est proche du son produit.

Exemple d'ottavino (ici inspiré du virginal italien).

Et termes de facture, cela a quelques conséquences techniques ; c'est censé ne pas en avoir sur le son, mais celui-ci tire tout de même beaucoup plus sur la cithare que pour le clavecin.

--

5.2. Luth-clavecin

Le luth-clavecin actionne des cordes en boyaux au lieu de métal.

Il s'agit d'une préoccupation réccurente, puisqu'il existait assez fréquemment un jeu de luth sur les clavecins qui, une fois actionné, ajoutait une bande de cuir sur la corde pour donner un timbre plus comparable aux cordes grattées. [Avec un résultat, il faut bien en convenir, souvent assez laid.]

Aucun exemplaire conservé ne nous en est parvenu.

En revanche, le facteur hongrois Tihamer Romanek, sur commande de Gergely Sárközy, s'est amusé avec les formes.

Sur la table d'harmonie est gravé l'adage local Pariter, possibilis totus.

Et quelques reconstructions sonnent extrêment bien, témoin cette exécution très réussie de l'Allemande de la Suite BWV 815 de Johann Sebastian Bach, grâce à Robert Hill :

Le son hybride est ici extrêmement reconnaissable, avec à la fois la définition du clavecin et la chaleur du luth, grâce au cordage en boyaux. Résultat hautement poétique.

--

5.3 Claviorganum

Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un instrument intégrant les deux mécanismes, clavecin et orgue (la plupart du temps orgue positif, sans pédalier). Très pratique pour faire du continuo. D'ailleurs, certains ne raffinent pas tant la finesse, et l'ont voit aujourd'hui dans certains ensembles une caisse de clavecin enchâssée ou tout simplement posée sur un positif. Bref, ce n'est pas véritablement un instrument à part entière, sauf si l'on utilise un seul clavier commun, ce qui nécessite pour le facteur d'imaginer un système de 'découplage'.

Le second exemplaire moins gracieux est un original conservé à Salzbourg (Rochus Egedacher 1756).

--

6. Le clavicorde

Il ne s'agit pas du tout d'un instrument de la famille des clavecins, mais c'est l'occasion d'en parler. Il est souvent présenté comme l'ancêtre du pianoforte. En réalité, les différences, aussi bien en termes de facture que de timbre ou de jeu sont considérables, mais c'est effectivement un prédécesseur dans le domaine des cordes frappées.

Le clavicorde descend en réalité plutôt du monocorde de Pythagore, dont le nom de son prédécesseur moyenâgeux, le monicordion, provient. C'est l'adaptation d'un clavier sur un tympanon, un instrument de la famille des cithares sur tables qu'on peut comparer au psaltérion (quoiqu'il soit moins raffiné). [Cela se produit sensiblement à la même époque que pour le clavecin, on dispose de traces iconographiques dès la première moitié du XVe siècle.]

Le principe en est rudimentaire : la touche en bois fait directement lever une lame métallique appelée tangente sur une corde. Cette corde est reliée à deux chevalets, l'un libre, l'autre bordé de feutre (qui étouffe le son). Tant que la touche est enfoncée et la tangente contre la corde, la partie libre de la corde vibre et produit le son ; lorsque la touche est relâchée, le feutre arrête le son sur toute l'étendue de la corde.

Ce procédé fruste produisait un son très peu puissant qui interdisait toute exécution en concert, et aussi un son assez disgracieux. Cependant, l'instrument a connu une certaine fortune, du moins jusqu'à l'imposition définitive du pianoforte à la fin du XVIIIe siècle : son mécanisme direct permettait de contrôler tous les paramètres du son. L'intensité dynamique bien sûr (doux / fort), ce qui était impossible au clavecin et à l'orgue [1], mais aussi le vibrato. En effet, en faisant bouger la touche latéralement tandis qu'elle est enfoncée, on change légèrement l'emplacement de la tangente sur la corde, et la longueur vibrante de celle-ci change, donc ça hauteur. C'est infime évidemment et ne fait pas changer la note, mais imprime un petit vibrato (la hauteur du son varie légèrement, comme lorsque un violoniste bouge son doigt sur la touche).

Clavicorde imité d'un original de 1784 (Bizzi d'après Hubert). Beaucoup de clavicordes, vu leur usage domestique, étaient directement posés sur des tables et donc sans pieds.

Jusqu'au XVIIe siècle, les clavicordes construits étaient liés, c'est-à-dire que certains cordes étaient communes à plusieurs touches (la hauteur de la conte changeait tout simplement selon l'emplacement de la tangente qui la frappait), ce qui interdisait bien évidemment certaines combinaisons de notes. Mais l'instrument était utilisé dans des combinaisons très simples, parfois monodiques, et le répertoire de l'époque ne ménageait de toute façon pas trop de frottements harmoniques.

Les non liés ou libres apparurent ensuite, et disposaient d'une corde par touche, ce qui permettait des combinaisons moins contraintes.

On pourra bien citer quelques exceptions de C.P.E. Bach ou Busoni, mais l'exception, comme on dit, ne fait que vérifier qu'il existe une règle générale et, en l'occurrence, écrasante : il n'a pas existé de répertoire spécifique pour le clavicorde ; on le jouait en remplacement du clavecin. Vu la mocheté assez abyssale de son son, sa disparition n'est pas une perte irréparable pour le Patrimoine de l'Humanité.

Jean-Pierre Baconnet, (excellent) facteur amateur, dans une allemande de Froberger. On perçoit très bien la très faible projection du son et son bruit de percussion feutrée, comme une casserole pleine.

--

7. Problèmes de vocabulaire

Vous trouviez cette notule trop simple, vous étiez déçus ? Rassurez-vous.

Tout ce que nous venons d'expliquer est net et absolu, le détail ne regarde que les facteurs.

Cependant. Tout ce que nous avons exposé est sujet à objection simple et absolue. Le vocabulaire.

En effet, si nous, nous opérons ces distinctions, ce n'était pas le cas à l'époque. Jusqu'au XVIIIe siècle, on parle en France d'épinette pour désigner le clavecin, et d'une façon générale les termes était interchangeables jusqu'à cette époque. Mieux encore, les

L'épinette était très répandue en même temps que le clavecin en Europe de la fin du XVe jusqu'au XVIIIe siècle. Le terme clavecin ou épinette était utilisé indifféremment. Dans les textes anciens on ne trouve guère d'usage strict, le terme épinette désigne en France le clavecin jusqu'au XVIIIe siècle. En Flandres, au XVIIe siècle, un virginal se nommait épinette.

Et mieux encore, les anglais appelaient virginal tous les clavecins au XVIe siècle... ce qui peut poser la question de l'instrument réellement pratiqué par Elizabeth Ist...

--

8. Modes de jeu

Les instruments de la famille du clavecin, et c'est l'évidence, ne se jouent pas comme un piano. Son jeu demande une maîtrise particulière du lié-détaché. En effet, le clavecin ne dispose pas du système de double-échappement très complexe du piano, qui permet le retour immédiat de la touche, qu'on peut alors actionner plusieurs fois avant qu'elle ne soit totalement remontée. Par ailleurs, le clavecin ne dispose pas de pédale forte qui permet de soulever les étouffoirs pour maintenir la résonance une fois la touche relâchée.

Autrement dit, le clavecin demande à la fois un jeu lié pour ne pas interrompre le son, et un jeu suffisamment articulé et détaché pour ne pas bloquer les touches. Quiconque touche un clavecin aura immédiatement conscience de cette réalité - qui rend d'ailleurs l'instrument très agréable à jouer, parce qu'il rend immédiatement ce qu'on lui donne, beaucoup plus que le piano où chaque modèle réalise différemment les nuances dynamiques (inexistantes au clavecin, voir ci-après), et sans la mollesse du toucher de l'orgue (on reconnaît immédiatement les organistes, ils semblent abattre les touches des clavecins, et sonnent très homogènes et durs au piano).

Les cordes métalliques ont toutefois une petite résonance et le temps que l'étouffoir revienne sur la corde donne toujours un petit délai très agréable pour pouvoir détacher légèrement sans interrompre le son.

Les accords de plus de trois sons sont presque systématiquement arpégés, pour deux raisons au moins. Tout d'abord pour une question de legato : si l'on relâche un accord à la fois, n'ayant pas de pédale pour suspendre les étouffoirs comme sur le piano, une grosse partie de la résonance va disparaître immédiatement et il sera difficile de lier proprement à l'accord suivant. Ensuite et surtout parce que le clavecin joué par accord sonne extrêmement dur : ses harmoniques très riches s'entrechoquent assez violemment, et donnent l'impression d'un grésillement assez agressif et désagréable.

Ce jeu arpégé n'est pas noté sur les partitions, à de rares exceptions près (les derniers accords chez Rameau) et ne s'appliquent pas au clavecin classique, lorsqu'il est en concurrence avec le piano. C'est donc à l'interprète de juger de son utilisation et d'arpéger à son gré (pas forcément de façon égale) au sein de la mesure qui lui est impartie.

Ce type de latitude laissée à l'interprète, comme l'inégalité des notes égales en musique baroque française, est l'un des charmes majeurs de ce répertoire et de cet instrument.

De surcroît, le clavecin ne dispose pas de possibilités de varier sa dynamique (de jouer fortement ou faiblement), et toute l'expression va donc passer par les infimes variations et retards de phrasés.

--

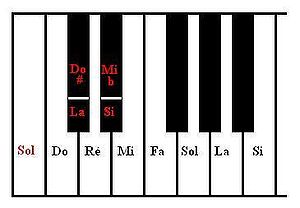

9. Octave courte et feintes brisées

L'octave courte naît de deux caractéristiques du clavecin :

- l'ambitus des claviers est initialement assez faible, tandis que les compositeurs utilisent toujours des étendues plus vastes ;

- avant le vingtième siècle, pour des raisons d'esthétique mais aussi en raison des tempéraments inégaux (voir le point ici), on n'écrivait que dans un nombre de tonalités limité.

Aussi, sur un certain nombre de claviers, on trouvait une octave courte, c'est-à-dire une étendue plus courte que l'octave (une quarte comme sur l'illustration, ou bien une sixte) qui comportait toutes les notes essentielles de la gamme (c'est-à-dire les touches blanches, et parfois les altérations les plus communes : si bémol, fa dièse, mi bémol, do dièse).

C'est plus clair en le voyant, mais pour le dire autrement, les touches les plus graves du clavier, pour disposer des bonnes basses, ne correspondent plus au clavier traditionnel mais servent à attraper les notes les plus fréquentes à la basse sans allonger le clavier.

Il faut bien avoir conscience de ce que le contenu de cette octave dépendait intimement de la longueur du clavier, du facteur, de la région, du type d'instrument, du répertoire. Autrement dit, son contenu changeait d'un instrument à un autre.

Mais pour jouer de la musique plus sophistiquée et prendre moins de place, on pouvait disposer de feintes brisées - c'est-à-dire qu'on dédoublait les touches noires (l'objet s'appelle une feinte).

Voici ce que cela donne visuellement (clavecin italien de Jean-Pierre Baconnet) :

Certains clavecins italiens comportaient des octaves courtes dépassant la trentaine de touches à force de brisures... Ce sont bien sûr des exceptions ; si l'octave courte est fréquente au XVIIe siècle, la feinte brisée est déjà plus rare et se limite généralement au dédoublement des deux ou trois dernières touches noires.

Tous ces dispositifs permettent de jouer des basses avec un écartement des doigts qui ne peut s'atteindre sur un clavier réel, si bien qu'il est aujourd'hui impossible d'exécuter proprement certaines de ces oeuvres sans pédalier ou octave courte... [Oui, il existe quelques rares cas de pédaliers pour le clavecin, le clavicorde et le piano, malheureusement très peu généralisés.]

--

10. Registration, jeux et acouplements

Comme pour l'orgue, il est possible de changer le son de l'instrument au moyen de jeux additionnels (le choix des jeux est nommé registration).

Néanmoins, leur action n'est pas tout à fait de même nature, puisqu'on agit sur les cordes existantes au moyen de toutes sortes de bricolages (rarement heureux...), alors que l'orgue change simplement les tuyaux qui produisent le son pour chaque jeu différent. Ici, la plupart du temps, on change seulement le jeu de sautereaux pour actionner différemment les cordes.

Le principe serait au bout du compte peut-être plus proche des pédales qui piano, qui jouent sur la mécanique (mais ne nécessitent pas de dédoublement des mécanismes, en revanche). Même si les pédales du piano n'affectent pas en général directement le timbre de l'instrument.

Par exemple, le « jeu de luth », le plus fréquent, dispose un petit morceau de cuir, voire de feutre, contre la corde. C'est un peu le principe du piano préparé, en somme : obstruer le son des cordes pour produire des sons bizarres. Le résultat, comme on l'imagine, ressemble donc au piano préparé : un son altéré peut-être drôle, mais ni puissant ni beau. Juste mat.

Le « nasard » consiste, lui, dans le pincement des cordes sensiblement plus près du point de départ, un peu comme le jeu près du le chevalet dans les instruments à cordes frottées.

Davitt Moroney dans la Gaillarde ('Galliard') BK5b de William Byrd. La documentation indique lute stop, ce qui désigne en principe le nasard, mais le son ressemble furieusement à un jeu de luth (buff stop), soit que le bricolage produise le même type de mochetés, soit qu'il y ait eu quelque part confusion linguistique, comme pour le counter tenor...

--

11. Et au niveau du son ?

Contrairement aux luths et guitares, le son n'est pas aussi facilement caractéristique et varie tellement selon les facteurs qu'il est possible de se tromper entre certains instruments, par exemple entre un virginal italien et un clavecin au son assez doux... Il suffit de comparer les clavecins sur les disques du commerce, les timbres peuvent fortement varier, il n'y avait aucune standardisation, on l'a dit ; et tout cela variait selon les époques, les régions, les répertoires, les usages et même chez un même facteur, d'un instrument à l'autre.

De plus, contrairement aux cordes grattées, on a ici les mêmes cordes (pas de changement d'accord à part dans la nuance des tempéraments).

--

12. Pour conclure

La famille, sans doute parce qu'elle est plus contraignante (meuble, encombrement, clavier fixe), est beaucoup plus nettement définie que celle des cordes grattées. Et cela, malgré les nombreuses variantes dont nous n'avons soulevé le coin du voile qu'en ce qui concerne l'utilité pour l'auditeur ; car pour le facteur, elles sont bien plus vastes qu'on ne l'a signalé.

Un autre fois, nous verrons le positif et le régale, mais c'est là un tout autre type d'instrument, même si ça se joue plus ou moins pareil (avec clavier, et sans pédale forte pour suppléer le legato).

--

13. Sites-musées sonores

Parmi les nombreux sites dédiés au clavecin, je recommande en particulier ces deux sites de facteurs amateurs, très pédagogiques, avec force commentaires, photographies, fichiers sonores et vidéos qui aident à voir les instruments fréquents ou rares sous toutes leurs coutures. De surcroît, leurs exemplaires sont d'excellente qualité et rendent vraiment justice aux types d'instruments qu'ils construisent.

--

14. Articles connexes sur Carnets sur sol

Pour compléter votre balade, vous pouvez consulter quelques notules sur des sujets attenants :

- Une information sur l'épinetteuse question des tempéraments inégaux et égaux dans les claviers de l'avant-piano, avec pas mal d'implications musicales.

- Une notule construite de façon similaire sur la famille du luth.

La Conférence des Lutins sur sol espère vous avoir galamment divertis. Bonne journée !

Notes

[1] Certains sources parlent du clavicorde comme de l'instrument d'entraînement des organistes d'alors, mais cela paraît bien étrange, tant le toucher de l'orgue est différent, puiqu'il ne s'agit pas de gérer l'intensité dynamique ni de soulever quoi que ce soit en appuyant... Peut-être une question de prix par rapport au clavecin ?

Commentaires

1. Le samedi 9 janvier 2010 à , par Papageno :: site

2. Le dimanche 10 janvier 2010 à , par DavidLeMarrec :: site

3. Le lundi 11 janvier 2010 à , par lou :: site

4. Le lundi 11 janvier 2010 à , par DavidLeMarrec :: site

5. Le vendredi 12 octobre 2012 à , par Louise Saint-Avit :: site

6. Le dimanche 14 octobre 2012 à , par David Le Marrec

7. Le mardi 22 avril 2014 à , par Angeoliver

8. Le mardi 22 avril 2014 à , par DavidLeMarrec

9. Le mercredi 20 mai 2020 à , par Gilbert Duroux

10. Le dimanche 24 mai 2020 à , par DavidLeMarrec

Ajouter un commentaire