Franz SCHUBERT, de Métastase à la sérénade napolitaine - I - Il traditor deluso (D.902 n°2, Op.83 n°2)

Par DavidLeMarrec, mardi 3 octobre 2006 à :: Poésie, lied & lieder :: #393 :: rss

Tout l'attirail figure dans cette note : extrait sonore,

traduction, partition, commentaires sur le texte, sur la musique.

1. Quel genre ?

* *

Etrange chose, n'est-il pas ?

1.1. Métastase

Commençons par le début. Ceci ne rappelle-t-il pas quelqu'autre pièce célèbre ?

Si, si, très exactement. Un autre texte de Metastasio.

**

La Clemenza di Tito de Mozart. Cecilia Bartoli, Christopher Hogwood. (Je recommande sans réserve la version Harnoncourt, mais peu importe, le but est d’avoir un simple support illustratif, ici.)

Voici le texte de Metastasio/Mozart. Toutes les traductions seront de mon fait, mais très rapides et purement utilitaires pour qui ne lirait pas l'italien.

Je grasse les ressemblances avec le texte employé par Schubert..

| Metastasio |

Traduction DavidLeMarrec |

| Recitativo SESTO Oh Dei, che smania e questa, che tumulto ho nel cor! Palpito, agghiaccio, m'incammino, m'arresto; ogn'aura, ogn'ombra mi fa tremare. Io non credea, che fosse si difficile impresa esser malvagio. Ma compirla convien. Almen si vada con valor e perir. Valore! E come puo averne un traditor? Sesto infelice! tu traditor! Che orribil nome! Eppure t'affretti a meritarlo. E chi tradisci? il piu grande, il piu giusto, il piu clemente Principe della terra, a cui tu devi quanto puoi, quanto sei. Bella mercede gli rendi in vero. Ei t'innalzo per fati il carneficesuo. M'inghiotta il suolo prima ch'io tal divenga. Ah non ho core, Vitellia, a secondar gli sdegni tuoi. Morrei prima del colpo in faccia a lui. (Si desta nel Campidoglio un incendio che a poco a poco va crescendo.) SESTO S'impedisca...ma come, arde gia il Campidoglio. Un gran tumulto io sento d'armi, e d'armati: ahi! tardo il pentimento. Quintetto con coro SESTO Deh, conservate, oh Dei, A Roma il suo spendor, Oh almeno i giorni miei Coi suoi troncate ancor. ANNIO Amico, dove vai? SESTO Io vado...la saprai. Oh Dio, per mio rossor. (Ascende frettoloso nel Campidoglio.) |

Récitatif SEXTUS Oh dieux, quel trouble est-ce là ? Quel tumulte ai-je dans le coeur ! Je frémis, je me glace Je me mets en chemin, je m'arrête ; chaque lumière, chaque ombre Me fait trembler. Je ne croyais pas que ce fût Si difficile entreprise que d'être méchant. Etc. |

J'ai traduit le passage le plus significatif pour notre comparaison.

Sextus se prépare à assassiner son ami et bienfaiteur Titus, sur le commandement de l'ambitieuse Vitellia dont il est le soupirant sans cesse éconduit. Tout l'épisode développe l'impossibilité à assumer un choix, et la terreur de lui-même que ressent Sextus, proie de deux systèmes de valeurs tout aussi importants et totalement incompatibles.

Un texte-culte de Métastase.

Livret mis en musique, outre Mozart, par [liste non exhaustive, je grasse les noms bien connus] :

| Andrea

Adolfati Pasquale Anfossi Giuseppe Arena Marcello Bernardini Andrea Bernasconi Antonio Caldara Vincenzo Legrenzio Ciampi Gioacchino Cocchi Francesco Corselli & Francesco Corradini & Giovanni Battista Mele Baldassare Galuppi Christoph Willibald Gluck Johann Adolf Hasse Ignaz Holzbauer Niccolò Jommelli Leonardo Leo Gennaro Manna Antonio Maria Mazzoni Joseph Misliweček Johann Gottlieb Naumann Giuseppe Nicolini Bernardo Ottani Antonio Gaetano Pampani |

Métastase connaissait la gloire dans toute l'Europe, ses livrets étaient les incontournables de l'opéra seria, dans une très belle langue classique.

Rien d'étonnant que Schubert y ait été confronté (et séduit) à Vienne : les textes classiques, les compositeurs classiques, les opéras seria n'ont pas disparu, loin s'en faut, à la mort de Mozart et à la naissance de Beethoven.

1.2. Le livret

Schubert utilise un autre texte, qui semble avoir les mêmes caractéristiques que celui bien connu qu'on présentait précédemment. L'hésitation devant un événement majeur, l'agitation et le trouble sensoriels, présence du motif glacé, les sentiments contradictoires sans résolution possible, l'effroi de soi-même, l'impossibilité à décider. Le tout sur une longue scène qui brasse tout cela, sans ressassement ni cheminement sensibles. Le titre achève d'en orienter la lecture et de rapprocher les deux extraits : Il traditor deluso.

Oui, mais d'où est extrait ce texte ? Ne serait-il pas intéressant d'en rendre compte pour garantir une meilleure compréhension, voire une meilleure interprétation ?

Voyons. Une oeuvre de la fin de sa vie, extraite d'un petit ensemble italien de 1827, D.902, dont j'espère avoir l'occasion de parler : L'incanto degl'occhi, Il traditor deluso, Il modo di prender moglie.

Il ne s'agit donc pas d'un jeu de jeunesse, mais bien d'une oeuvre de la période la plus féconde, à la fois d'une activité créatrice débordante et absolument dépourvue de déchet (à la seule exception du D.942, Mirjams Siegesgesang).

On peut deviner sans trop de peine qu'il s'agit d'une oeuvre théâtre.

Si on remonte la trace du texte, on aboutit à bien des surprises.

1.3. Constitution littéraire

D'abord, ce texte est composite ! Le récitatif et l'aria ne sont pas extraits de la même pièce. Premier point intéressant. Schubert semble avoir décidé de composer, à partir de textes de Métastase, sa propre situation dramatique.

Cela est exact, mais plus encore qu'on ne pourrait le penser. Car les textes qu'il emploie non seulement sont sortis de leur contexte, bien entendu, mais sont aussi charcutés ; et surtout, surtout employés totalement à contresens. A plusieurs titres.

Voyons le récitatif de plus près. Il s'agit d'un texte de Metastasio, extrait de Gioas, rè di Giuda - notamment mis en en musique par Johann Christian Bach (1770), Benedetto Marcello et Georg Pasterwiz (1759).

| Metastasio chez Schubert |

Traduction David Le Marrec |

| Ahimè! Io tremo,

io sento tutto inondarmi il seno di gelido sudor. Fuggasi! Ah quale… Qual è la via? Chi me l’addita? O Dio! Che ascoltai? Che m’avvenne? Ove son‘ io? |

Hélas ! Je

tremble, je

sens Ma poitrine tout entière s'inonder d'une sueur glacée. Fuyons ! Ah, quel... quel est le chemin ? Qui me l'indique ? O Dieu ! Qu'ai-je entendu ? Que m'arrive-t-il ? Où suis-je ? |

Et, à présent, le texte dans son contexte original. En gras, le texte qui est le nôtre.

| Livret de Métastase |

Traduction David Le Marrec |

| Gioiada Arresta il passo, empia figlia d’Acabbo ! Ah, degli abissi pendi già sulla sponda, la vendetta di Dio già ti circonda! Atalia Ahimè! Qual forza ignota anima quelle voci! Io tremo, io sento tutto inondarmi il seno di gelido sudor. Fuggasi! Ah quale… Qual è la via? Chi me l’addita? O Dio! Che ascoltai? Che m’avvenne? Ove son‘ io? Aria (Atalia) Nell‘ orror della tempesta il timor mi veggo accanto; nè so quanto ancor mi resta di dolente a paventar. Ove volgo il mesto ciglio Ah purtroppo il mio periglio vado misera a incontrar. Nell‘ orror ... (parta) |

Joad Suspends tes pas, fille impie d'Achab ! Ah, des abîmes es suspendue déjà au bord, La vengeance de Dieu déjà t'enserre ! Athalie Hélas ! Quelle force inconnue anime Ces voix ! Je tremble, je sens Ma poitrine tout entière s'inonder d'une sueur glacée. Fuyons ! Ah, quel... quel est le chemin ? Qui me l'indique ? O Dieu ! Qu'ai-je entendu ? Que m'arrive-t-il ? Où suis-je ? Air (Athalie) Dans l'horreur de la tempête, Je me vois près de craindre, Et ne sais combien encore me reste De souffrances à redouter. Où que je porte mon regard affligé, Ah, je ne vais que trop à la rencontre, Malheureuse, de mon péril. Dans l'horreur (reprise de la première strophe) (elle part) |

Nous avons donc Athalie, fille de Jézabel, usurpatrice du trône de Juda.

Elle ignorait que son petit-fils Joas avait été sauvé et retournerait imposer Jehovah. L'extrait ici présenté et traduit du drame de Metastasio comprend les derniers mots d'Athalie : ce récitatif employé par Schubert et un air tempêtueux type. Athalie sera exécutée en coulisses pendant la scène suivante, sur les ordres du grand prêtre Joad..

On en tire quelques remarques :

- Toute allusion au contexte de l'extrait est absolument

annihilée chez Schubert. Il n'est qu'un mot, ascoltai, qui puisse attirer

l'attention, mais le traître désillusionné[1] peut, sans briser les fondamentaux

du genre, réagir à la révélation d'un fait

funestre pour lui, soit qu'il le perde, soit qu'il lui

révèle combien son action est noire ; le terme peut

également évoquer les illusions sensorielles (ici

auditives) de la même façon que celle, plus tactile, de la

glace qu'on retrouve aussi bien chez Sextus que chez Athalie. Schubert

a bien pris soin, en retirant l'équivalent d'un vers, Qual forza

ignota anima / quelle voci,

de supprimer la référence religieuse qui

interfèrerait avec le caractère volontairement

stéréotypé, adaptable à volonté

à toute situation dramatique classique. Une part de drame

imaginaire peut ainsi librement s'établir chez l'auditeur, et le

verbe ascoltare,

négligemment laissé lorsqu'on lit l'original, participe

en réalité de cette stimulation onirique.

- Schubert écrit sa partition vocale directement en clef de

fa, chose rare dans le lied, le plus clair du temps écrit en

clef de sol - à charge pour chacun d'adapter la notation

à ses besoins. Schubert étant ténor et ayant

écrit l'immense majorité de sa production dans une

tessiture très ténorisante[2],

ce fait est largement significatif de l'insistance qu'il a à y

voir figurer un homme, et vu la tessiture, un baryton-basse ou une

basse plutôt qu'un baryton lyrique ou de caractère.

- L'écriture vocale tient très nettement du pastiche

d'un épisode d'opéra seria,

les composantes y sont largement, on y reviendra pour le détail.

- La suite choisie par Schubert contribue amplement à détacher l'extrait de son contexte original. Le texte de l'air n'appartient pas à Athalie, et développe les illusions sensorielles, en achevant d'orienter l'ensemble du "lied"[3] vers son titre, Il traditor deluso. C'est un air de confusion et non plus de tempête qu'on nous propose, très conforme à l'idée originale du "lied" en question.

| Texte de Metastasio |

Traduction David Le Marrec |

| Ah l'aria d'intorno

lampeggia, sfavilla ; Ondeggia, vacilla l'infido terren ! Qual notte profonda D'orror mi circonda ! Che larve funeste, Che smanie son queste ! Che fiero spavento Mi sento nel sen ! |

Ah l'air environnant est

déchiré d'éclairs, étincelle ; Il ondoie et vacille, le sol traître ! Quelle nuit profonde D'horreur m'enveloppe ! [4] Quels fantômes funestes, Quelles alarmes sont-ce là ! Quelle cruelle épouvante [5] Dans mon coeur ! |

Oui, ce texte a fière allure. Je ne m'étends pas plus, il y aurait tant à faire et le temps manque...

1.4. Et alors ?

En fin de compte, nous sommes confrontés à un texte qui est une pure reconstitution fantasmatique d'un épisode d'opéra imaginaire de Métastase, une sorte de mini-pasticcio, c'est-à-dire une reconstitution-collage d'opéras existants - mais à l'envers, puisque le collage, d'habitude, est musical.

Une situation typique de l'opéra seria dans laquelle Schubert va employer quelques codes d'écriture usuels pour s'approprier cet univers, d'une façon assez ludique - c'est encore plus sensible dans le premier de cette série de trois, L'incanto degl'occhi, également d'après Métastase.

On ressent ici une espèce de jouissance juvénile à s'emparer de cet univers à la fois chéri et si étranger à son langage.

Allons voir de plus près, je vous prie, le traitement musical de ce texte-ci.

2. La musique, pas à pas

Attention, lorsqu'on emploiera le terme de classique, il s'agira de faire référence à l'esthétique classique, et non pas à un certain académisme - même si les deux peuvent aller de pair dans cette pièce, ce n'est pas toujours le cas, et on s'est efforcé de le préciser.

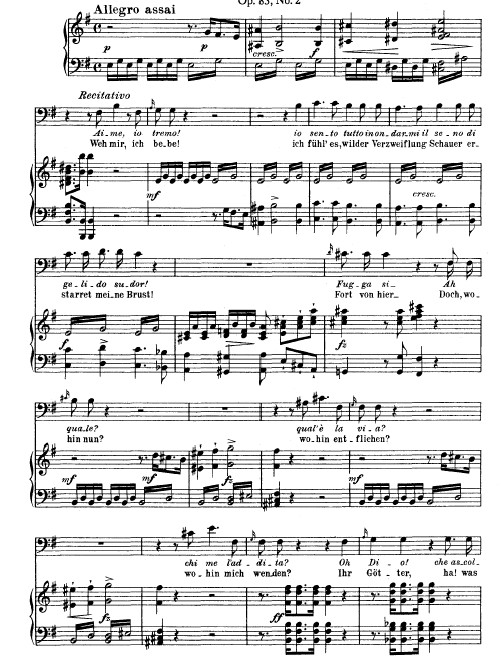

Nous débutons donc par ce qui semble l'équivalent non d'un recitativo secco (déclamation musicale accompagnée par la basse continue seule, servant à l'avancée de l'action entre des airs dévolus au sentiment), mais d'un recitatico accompagnato (déclamation musicale réservée aux moments de grande violence dramatique, où le récitatif est ponctué par l'orchestre).

Trémolos de cordes, ces octaves en demi-ton qui créent immédiatement la tension, ces contre-accents... cela ne vous rappelle-t-il rien ?

Notamment.

Et ces rythmes pointés, altiers, violents, suspendus ?

Parmi tant d'autres.

Une figure typiquement seria, donc - puisque Donna Anna doit elle-même s'affirmer comme sérieuse dans un opéra hybride, voire joyeux.

Quelques très belles trouvalles chez Schubert, notamment les octaves de la basse qui doublent la voix pour un gelido sudor, mais sur des rythmes distincts : tandis que la basse demeure impassible et menaçante, les rythmes pointés semblent traduire l'hésitation, l'égarement.

Avec cependant une excellente conscience des moyens pianistiques propres : l'effet de discordance rythmique que j'évoquais à l'instant n'aurait pas été très sensible si la voix avait été doublée par les violoncelles.

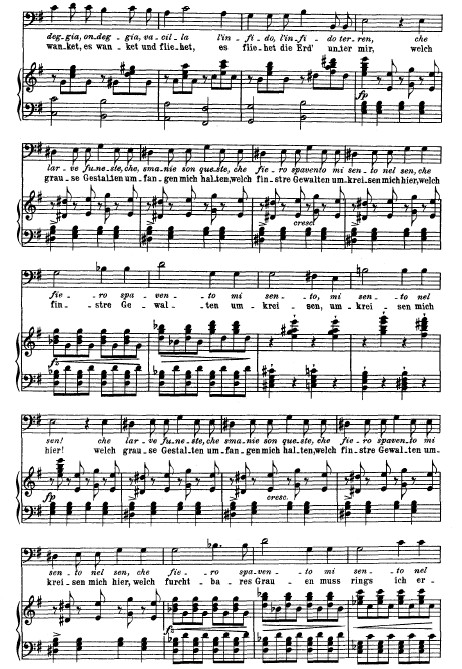

Vous noterez sur la première moitié de cette page que, si Schubert imite malicieusement l'harmonie de ses collègues, il ne parvient pas cependant à s'empêcher de proposer des modulations vivifiantes...

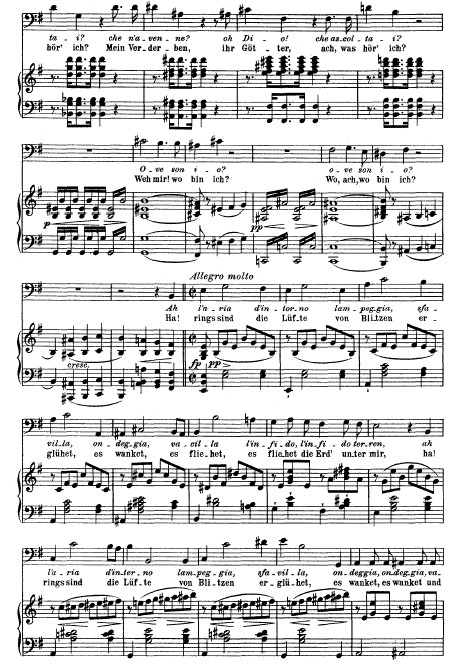

L'air débute (au troisième système de mesures).

Nous voilà confrontés à une nouvelle étrangeté.

En italien, l'accentuation standard est sur l'avant-dernière syllabe (un petit tour prochainement dans les contrées étonnantes de la versification italienne). Verdi est le premier à avoir proposé ces contre-accents, des accents musicaux sur la syllabe la plus faible (celle qui suit la syllabe accentuée). Schubert n'accentue pas les syllabes faibles, en revanche, les valeurs les plus hautes (donc les plus sonores) et les plus longues, les blanches donc, tombent toutes sur la dernière syllabe, la plus faible. Ce qui donne, au bout du compte, une accentuation à l'allemande, avec une dernière syllabe certes pas accentuée - pas sur le temps fort du premier temps de la mesure -, mais très présente.

A partir de ce constat, on peut réaliser plusieurs hypothèses.

- Celle, tout à fait probable, de la maîtrise toute relative de l'italien par Schubert. Ce ne serait pas incongru, étant germanophone.

- On remarque que Schubert accentue le temps faible au piano -

peut-être devrait-on dire à l'orchestre ? -, et au piano

seulement. Il y a manifestement une volonté d'effet rythmique.

Cette structure est récurrente chez Schubert, avec une cellule

de type brève sur temps fort

+ longue sur temps faible accentuée + brève en fin de

mesure - noire blanche noire. Un rythme assez folklorique que

l'on retrouve notamment dans la dernière reprise du thème

principal dans Im Frühling

D.882 (poème de Schulze), ou à la dernière reprise

du thème A dans le troisième mouvement du Divertissement à la Hongroise

D.818. La preuve en images :

D.882

D.818

Dans les deux cas, le motif à la basse reproduit ce schéma ; même s'il y en a plusieurs par mesures, le fonctionnement demeure identique.

- En outre, cette cellule syncopée a quelque chose de

troublant, et grâce aux petits traits virevoltants à la

main droite, crée ce climat d'agitation et d'incertitudes qui

constituent le fond du texte. Mais tout autant en déformant cet

italien qui nous paraissait si étrange, correctement

accentué mais pas très naturel, comme

déséquilibré. Bien entendu ! Tout devient

bancal, l'univers vacille dans cette aria.

Schubert, dans ses mélodies italiennes, exploite plus volontiers le grave, et c'est sensible ici - encore plus dans L'incanto degl'occhi, de la même série et également sur texte métastasien.

Ces nuances fortepiano, ces syncopes, cette tension harmonique classique rappellent furieusement Mozart, le Mozart du Don Giovanni. Surtout le duo du n°2 entre Anna et Ottavio (Fuggi, crudele, fuggi !).

A nouveau un grand tremolo (lent, cette fois-ci) aux cordes, très saisissant, surtout si vous notez la finesse des nuances : la voix chante dans le médium grave et piano tandis que l'orchestre enfle, et dès qu'elle claironne dans l'aigu, le fortissimo auquel on est parvenu s'éteint progessivement avec angoisse.

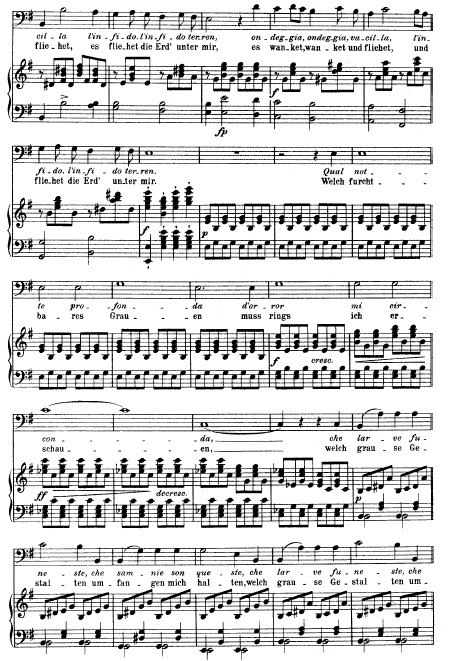

Pour reprendre immédiatement dans des affres pires encore, avec ces figures rampantes à la main droite, bondissantes - mais lourdes, la basse étant tenue - à la main gauche, ces sauts d'intervalle importants à la partie vocale[6] , ces portamenti affolés. Nous nous trouvons en effet en présence des larve funeste ("funestes fantômes"), en plein coeur du délire qui saisit le personnage coupable - manifestement torturé par des systèmes de valeur incompatibles.

On retrouve dans cette page les mêmes procédés, mais nous avons modulé, il ne s'agit pas d'une stricte reprise : cette pièce s'inscrit totalement dans une progression inexorable, loin de l'esprit de reprise du seria qu'elle se contente, sur ce point, de singer en apparence avec la répétition du texte et de procédés. On sera beaucoup plus proche du pastiche structurel dans L'incanto degl'occhi.

Et sur le mot orror ("horreur") se déclenche une zébrure assez terrifiante et bancale ici aussi : les octaves sur cet accord tendu sont d'autant plus saisissants qu'ils changent sans cesse d'orientation ; le premier est omis, ce qui donne l'illusion d'une figure ascendante ou à tout le moins d'une hésitation[7], puis on s'aperçoit qu'elle est en réalité descendante (haut-bas), mais s'inverse (bas-haut) au changement de mesure. Les octaves répartis entre deux pupitres sont ensuite plus conventionnels, bien que particulièrement efficaces en contexte. Les basses montent, feutrées, menaçantes (on entend les pizz des contrebasses et violoncelles), des accords convulsifs secouent les fins de mesure - comment ne pas penser au mouvement conclusif de la fameuse quatorzième sonate, Op.27 n°2 (oui, celle nommée "Clair de lune" par l'éditeur) de Beethoven ?

Bref, la fin du monde.

Epargnons-nous un catalogue fastidieux des procédés ; à ce stade, on en a rencontré les principaux. Signalons tout de même les octaves sinueux doublés par la voix dans le grave, assez sinistres, les octaves réparties entre les pupitres qui comprennent des cellules croche-croche et non plus noire-croche (ce qui rejoint ce qu'on notait sur la fausse répétition), la descente infernale des accords qui précède la reprise des premiers motifs de l'air, les mêmes rythmes toujours agrémentés du même chromatisme très réussi (avant-dernier système de mesures) ;

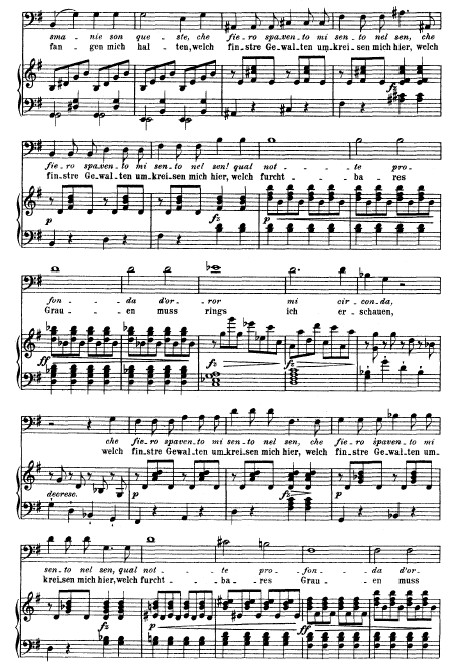

la voix se tend toujours plus vers l'aigu ; ces petites sinuosités tantôt consonantes, tantôt dissonantes, avec les octaves en écho (deuxième système de mesures), qui rappellent fortement les figures d'accords métamorphosés (c'est-à-dire conservant nombre de notes communes) de Rückblick, huitième lied du Winterreise ; puis les grandes volées d'accords alternés à la basse et à l'aigu, qu'on rencontre également dans le duo Fuggi, crudele, fuggi, et assez typiques de cette écriture classique, mais qui ont ici un placement harmonique très pertinent ; tout concourt à cette atmosphère effrénée, saisssante et, à tout prendre, exaltante.

Et, pour finir, l'apothéose dans l'urgence, les usuelles tensions sur la tierce (quatrième mesure), le débit vocal toujours plus rapide, en saut d'octaves, avec un petit allongement au début de chaque mesure, avec des figures très violonistes, propres à figurer l'agitation, et le grand trémolo classique, très mozartien, qui débute avec la note la plus haute de la pièce (quoique tout à fait accessible à une basse), le mi 3. La conclusion orchestrale est tout à fait dans l'esprit, en descendant à coups d'octaves (décomposés dans la partie supérieure) sur l'accord principal de l'oeuvre, mi mineur, et avec de petits accidents usuels sur la tonique (ré#-mi) et la dominante (la#-si), pour achever sur ces accords en tutti ponctués de silences, magnifiés par Verdi dans l'issue suspendue du duo Amnéris-Radamès dans Aida, mais qu'on trouve aussi dans à la fin de la version en actes séparés du Fliegende Holländer de Wagner.

Aida.

Der Fliegende Holländer.

Chez Schubert, les silences sont de valeur égale, ce qui est d'une facture plus classique, mais il s'agit surtout de montrer la perennité du procédé.

3. Conclusions

Au total, un véritable pastiche d'opéra seria, avec toutes ses composantes dramatiques et musicales (rythmiques aussi bien qu'harmonique). Mais tout de même pourvu de traits proprements schubertiens :

- le rechignement à la redite littérale - une seule

fois ici, et pas d'air à da

capo à proprement parler, l'air évoluant toujours

vers plus d'urgence, ce qui justifiait ce pas à pas de notre

part ;

- certaines interventions harmoniques qu'on a signalées comme assez subtiles pour de l'opéra seria ; de même pour l'usage rythmique très fin.

- Poème composite, au contexte totalement gommé et même détourné aux fins d'une recréation d'une situation-type.

- Accentuations italiennes troublantes, rythmes étonnamment déhanchés pour le genre.

- Ecriture pianistique qui imite la transcription d'une

écriture orchestral qui n'a jamais eu lieu, tout en restant

très confortable (à défaut d'être facile)

pianistiquement.

Difficile à décider. Mais ces Métastase de Schubert, qu'on pourrait hâtivement penser comme des exercices juvéniles, une imitation un peu naïve des modèles, sont incontestablement beaucoup plus que cela : un pastiche, certes, mais qui réinvente partiellement les codes pour s'intégrer parfaitement, sans faire mine d'y toucher, à l'esthétique propre au compositeur.

Pour finir, il s'agit d'une réussite incontestable sur le plan de la cohérence et de l'efficacité dramatiques. Est-il possible de souhaiter plus !

Un hapax ? Sans doute, mais peut-être pas intégralement, comme pourrait le laisser penser une prochaine suite à cette note. A suivre.

Notes

[1] Titre de la mélodie : Il traditor deluso, 'Le traître déçu'.

[2] Tessiture ténorisante chez Schubert. Disons, souvent du ré2 au sol3, pleinement sollicités, y compris tenus et en nuance piano. Avec des cas plus flagrants, comme An Herrn Joseph Spaun, qui débute par un récitatif chantable par un baryton, mais aboutissant sur un contre-ut attaqué en saut d'octave (ce qui donne toujours des résultats surprenants au disque !), puis un air très ténorisant avec également deux contre-ut abordés avec l'agilité des diminutions - c'est à dire des ornementations variées de cet air imitant l'opéra seria. Hapax dans la production du lied, cependant.

[3] Le terme est inapproprié ici, il s'agit bel et bien d'une aria, mais j'emploie le terme pour ne pas créer de confusion avec le récitatif et l'air proprement dit, à l'intérieur de la pièce.

[4] Je me suis gardé d'interpréter le texte italien. La liberté de l'ordre des mots fait que le texte s'enrichit considérablement. On peut comprendre : "Quelle nuit d'horreur, profonde, m'environne !", ou "Quelle nuit, profonde d'horreurs, m'environne !" ou encore : "Quelle nuit profonde m'environne d'horreurs !". En rétablissant un ordre des mots plus français, j'étais forcé d'opérer un choix, ce que je n'ai pu me résoudre à faire.

[5] J'aurais volontiers conservé "fière épouvante", mais je n'étais pas sûr d'être bien entendu. En outre, "cruel" sied parfaitement, ici.

[6] Qui, encore une fois, rappellent Don Giovanni, ici son final de l'acte II, avec la ligne du Commandeur, ses sauts d'octave et de septième.

[7] Ici aussi, on peut penser à une autre partition de Schubert, le onzième lied du Winterreise, Im Frühling (celui-là sur un texte de Müller). Vous noterez que toutes les pièces de Schubert qu'on a citées sont inscrites dans la même période que la mélodie qui nous occupe - 1827-1828, dernière année de Schubert.

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Ajouter un commentaire